日本福島核廢水再次“意外泄漏” 核廢水如何處理才安全?

據海外網6月2日報道,當地時間1日,福島核電站再次傳出“意外泄漏”事件。報道稱,東京電力公司的工作人員在進行檢測時發現,一個裝有核廢水的集裝箱周圍有水積聚,在檢測過后,發現該集裝箱周圍的放射性物質濃度已經遠超日本國家飲用水標準76倍。

事實上,這并非福島核廢水的首次泄漏。報道稱,3月份,福島第一核電站內的另一處核廢棄物集裝箱就曾發生過泄漏事件。

“目前來看,日本核廢水中不同放射性核素如何高效率、低成本的分離、回收是他們的痛點和難點,這同時也是一個世界性的、共同的難題與迫切需求。”6月3日,國家核技術工業應用工程技術研究中心副主任、環境友好能源材料國家重點實驗室(西南科技大學)環境修復材料國際研究中心主任晏敏皓在接受科技日報采訪時表示。

對全球海洋生物圈的影響是不可逆轉的

此前,據日本共同社報道,當地時間4月13日,日本政府召開相關閣僚會議,正式決定將福島第一核電站核廢水排入大海。日方表示,經評估,核廢水不會對人體健康或環境造成負面影響。

“核廢水按照放射性水平可分為高、中、低和極低四類。其處理處置采取‘廢物最小化’的原則,通常的做法是對其進行減容處理,比如:過濾、吸附、蒸發、電解等。”晏敏皓說。

一般來說,中、低放和極低放水平的放射性廢水經處理后,若達到安全排放標準則可解控并排入普通污水處理系統中,若不能達安全排放標準,則多采用水泥固化的方式封存處理后進行地質處置。而高放廢液則會考慮通過玻璃固化的方式封存處理后進行深地質處置。

地質處置,顧名思義就是在遠離生物圈的地下建立一個可安全長期存放的處置庫,讓放射性廢物緩慢衰變成穩定核素。實際上受限于技術水平、處理能力,經濟性等因素,相當一部分核廢水被暫存在不銹鋼容器中,等到有技術能力或者確實無法繼續暫存時再對其進行減容固化處理處置。“這樣的處理方式是目前國際公認且較為可行的方案。”晏敏皓說。

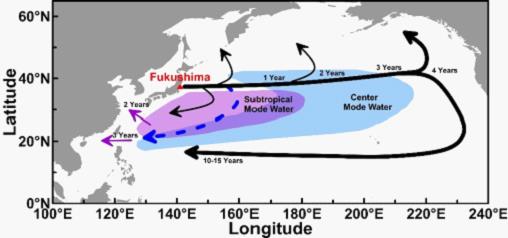

據日本方提供的數據,擬排放的廢中中含有氚、鍶-90、銫-134、銫137、碘-129、釕-106、鈷-60等放射性核素,如果將這些放射性核素排入海洋,它們將在海洋生物體內富集,并通過食物鏈、洋流等途徑傳播,據推算,57天內能擴散至太平洋大半區域,10年后將蔓延全球海域,而上述放射性核素中半衰期最短的鈷-60需要至少10年才可以衰變75%。

“這將對全球魚類遷徙、遠洋漁業、人類健康、生態安全的帶來不可逆裝的影響。”晏敏皓說。

“多核素去除裝置”無法完全消除核廢水的放射性

除了上述“減容固化+深地質處置”的方案之外,還有學者提出通過核反應使其嬗變成短壽命或穩定核素,這種方法的優點是耗時短、廢物量小,但在實際情況中嬗變方法無法直接處理富含多種放射性核素的核廢料,必須先將廢水中的各種放射性核素進行有效分離,再有針對性的進行嬗變。

“核廢水中的放射性核素的完全分離是目前的世界性難題之一。”晏敏皓說。

根據東京電力公司數據顯示,其核廢水中有63種放射性核素。日方采用“多核素去除裝置(ALPS)”對廢水進行處理,據2020年8月數據顯示,處理后73%的核廢水仍含有超標的放射性元素,還需進行二次處理。

“可見‘多核素去除裝置’并非一勞永逸,它無法將核廢水處理至豁免水平。”晏敏皓指出。

放射性核素高效率低成本的分離、回收是痛點和難點

目前核廢水的處理的核心思路是“廢物最小化”,既將核廢水通過濃縮和凈化處理,讓廢水的大部分體積凈化到安全排放標準后排放,把濃縮后的小體積廢物做固化處理后再進行處置。

晏敏皓認為,不同來源的核廢水所含核素的種類、數量和形態不同,廢水本身的酸堿度、鹽離子濃度也不同,所以要有針對性的選擇方法處理核廢水。

“總的來說有以下五大類方法:沉淀法、吸附法、蒸發濃縮法、膜處理法、萃取法。”晏敏皓指出。

沉淀法和萃取法的由于引入了新的物質,會產生較多的二次廢物,減容倍數低,且難以連續運行和自動化操作。蒸發法能耗較高,維護成本高,在環保要求日益嚴格的趨勢下,蒸發法的推廣和使用將會受到限制。

膜處理法和吸附法是比較復合環保要求的,吸附法是通過離子交換、鰲合等方式將放射性核素從放射性廢水中分離出來,是廢水得到凈化。而選用的吸附劑多為固體,固液分離方便,工藝流程簡單,容易實現自動化連續運行,潛力較大。

“尋求低成本、高安全性、高效率的提取材料與回收技術,將放射性核素從核廢水中高性價比、高選擇性的回收是日本核廢水處理的難點和痛點。特別是日本核廢水中含有的放射性氚,氚是氫的同位素,分離難度較大,對處理設備要求高。”晏敏皓說。

日本這次的事故核廢水據《讀賣日報》統計將按照140噸/天的速率增長,到2022年9月將達到儲存罐的上限140萬噸。

高選擇性離子交換法、萃淋樹脂吸附法等廣受關注

晏敏皓介紹,在核廢水處理技術方面,高選擇性離子交換法是目前較為先進的處理技術,利用特效活性基團交換劑、磁性交換劑、兩性交換劑、液體交換劑、分子篩交換劑、熱再生交換劑和離子交換纖維等材料,有選擇性的提取廢水中的一些核素,此方法的優點是去污因子高、寬適用范圍廣。

美國的一些核電站將過濾床模塊和離子交換床模塊結合起來,采用超細纖維、核孔膜、納米材料膜等新型過濾材料與超濾分離處理核廢水,此種方法凈化過的廢水可直接排放或再用,減容倍數更大。

此外,還有萃淋樹脂吸附法,將具有高選擇性的萃取劑掛載到高度穩定的樹脂骨架上,得到集高選擇性和強穩定性于一身的萃淋樹脂。此類材料能應用于極端環境(高酸、高鹽、高輻照)中,并選擇性吸附關鍵核素(銫-137、鍶-90、鈾-235、钚-239、镅-241等),再通過合適的方法將吸附后的核素反萃到單一溶液體系中,實現關鍵核素的回收利用。

“萃淋樹脂一般用于放射性化學分析中,對樣品中微量甚至痕量的放射性核素具有良好的檢測能力。”晏敏皓說。

晏敏皓介紹,上述先進技術在各涉核單位都有應用,基于萃淋樹脂的交換柱動態吸附/凈化/回收法由于操作簡便,工序流程簡化,且具有批量化大規模應用的潛力,廣受關注。(馬愛平)

責任編輯:hnmd003