基于新型海洋模式 多國科學家評估日本福島核廢水入海影響

4月13日,日本政府宣布,將于兩年后開始把處理福島核事故所累積的廢水逐步排入海洋。這一決定立即引起國際社會的強烈關注,各國民眾亟需科學界對其影響進行定量評估。

受《海洋污染通報》(Marine Pollution Bulletin)邀請,中國、荷蘭、烏克蘭、韓國、西班牙、馬來西亞和泰國等多國科學家聯合組成科研團隊,對日本核廢水排海可能造成的影響進行了評估。

這一研究成果發表于最新一期的《海洋污染通報》,該文第一作者為自然資源部第一海洋研究所趙昌博士,通訊作者為自然資源部第一海洋研究所研究員喬方利。

放射性物質在海洋中將通過三種方式傳播

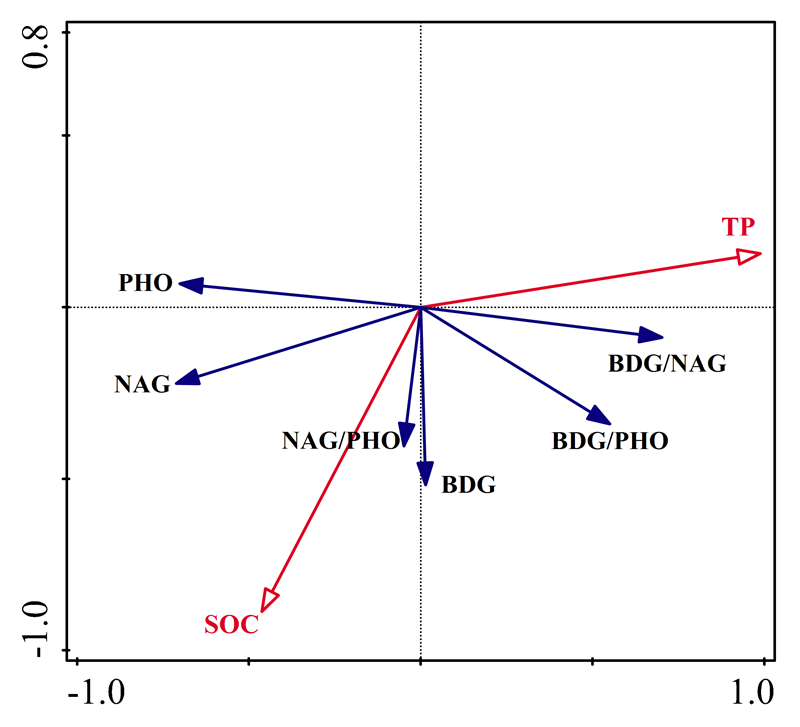

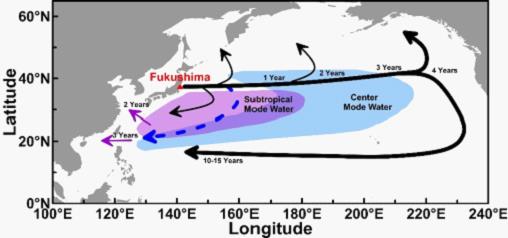

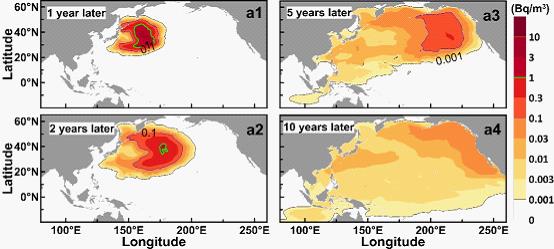

“如果日本排放核廢水入海后,放射性物質在海洋中將通過三種方式傳播。”喬方利告訴記者,聯合團隊迅速建立了核污染傳播的海洋數值模式,對福島核廢水的傳輸路徑及影響(圖1)進行了預測。

預測成果顯示:首先,含有放射性物質的核廢水主體在進入海洋后將隨洋流不斷向東輸運,4—5年后可抵達北美沿岸,然后沿海岸向南、北輸運。其中,向南輸運的部分將在10—15年后隨海流返回西太平洋海域;其次,在核廢水主體隨海流向東輸運的同時,少部分放射性物質也會向南、向北擴散,甚至會隨著中尺度渦旋等海洋動力過程逆流西傳;最后,相當一部分放射性物質也會進入海洋次表層的北太平洋模態水,并向南傳輸(形象地可以表達成“核廢水潛泳”),2—3年內即可侵入中國海域(見圖1虛線)。

預測結果顯示,隨核廢水入海的放射性物質經過長時間、大范圍的稀釋擴散和自身衰減,進入中國海時,氚的濃度要小于0.1 Bq/m3(貝克勒爾/立方米)。相對于現今海洋中氚的背景濃度(50 Bq/m3)來講,此次核廢水排放不會明顯增加海洋背景氚的濃度(圖2),但廢水中含有其他高污染核素及其潛在的生態影響仍需長期連續的科學監測與評估。

福島核廢水起因可追溯至10年前。2011年3月11日,源于日本東部太平洋海域的巨大海嘯摧毀了福島核電站的冷卻系統,使得部分核電機組因無法冷卻而發生爆炸,大量泄漏的放射性物質迅速進入大氣和海洋。此外,日本采用注水方式冷卻核反應堆,導致高濃度的核廢水源源不斷產生。今年4月,日本方面出于經濟方面考慮,決定將累積的將近130萬噸核廢水排入海洋。

早在2011年福島核事故發生之初,喬方利就帶領科研團隊對事故泄漏的核物質進入大氣和海洋后的輸運路徑進行了預測,發表了國際上首篇關于福島核事故的科學論文,預測結果隨后被大量的觀測所證實。隨后,該團隊成功地模擬和預測了福島核事故泄漏入海的核物質在海洋中的長期輸運路徑,系列成果在《科學通報》和《海洋學報(英文版)》等學術期刊上發表。該團隊還與烏克蘭、韓國、荷蘭、西班牙等國家的科學家開展了長期務實合作,分析了福島核事故對海洋生物鏈的影響。

預測研究有賴于新型海洋模式

喬方利告訴記者,此次預測研究有賴于核污染傳播的海洋數值模式,該模式是基于新型海洋模式——國際首個浪-潮-流耦合海洋模式開發的。

海洋與氣候數值模式是預測預報的核心,是國家科技綜合實力的體現,相當于工業領域的“芯片”。該研究組發展的新型海洋模式,曾多次在國內外重大海洋事件的應急處置中成功應用,預測結果均被后續的觀測所證實。如2006年國務院高度關注的渤海漂油事件中,該研究組利用海洋模式溯源與預測技術,準確鎖定了肇事船只;2008年奧帆賽前期,黃海滸苔逼近青島奧帆賽區,該研究組一天之后即6月23日就利用溯源技術推算出滸苔來自江蘇外海,并給出最佳攔截打撈路徑,有效地保障了奧帆賽的順利進行;在2018年1月東海“桑吉輪”撞船事故后,該研究組迅速預測了溢油的影響范圍,研究結果1月24日被國際頂級期刊《自然》(Nature)報道,并被后續日本沿岸的漂油觀測所證實。

責任編輯:hnmd003