主營業務盈利水平改善 中集集團如何踏出業績反轉之路?

2020年12月18日,中集集團的第一大股東正式易主。根據公司公告,深圳資本集團及其全資控股公司深圳資本(香港)在股份協議轉讓交割完成后合計持有中集集團29.74%股權,成為中集集團的第一大股東。

在股權變更背后,中集集團正迎來發展關鍵節點。于公司而言,過去的兩年里,2019年已經暴露出來的業績壓力,在2020年疫情之下更加凸顯。但中集集團還是展現出了韌性。2020年第三季度,公司凈利潤同比增長超9倍。在集裝箱行業的復蘇之下,中集集團正迎來一條業績反轉之路。

主營業務盈利水平改善

近來,在我國海運行業出現“缺箱潮”的背景下,以中集集團為代表的集裝箱制造頭部企業迎來業績改善,受到資本市場注目。

2020年12月份,深圳蛇口集裝箱碼頭,往來的集裝箱運輸車呼嘯而過,來去匆匆。而碼頭門口對面的提柜場地,狹小的只能容納兩輛車并行進出的閘口,卻排起了長隊。

提柜窗口的工作人員郭先生告訴《證券日報》記者:“可能是經濟狀況比較好,對集裝箱需求較大。以前六七月份才比較忙,12月份相對來說是個淡季,現在卻天天堵車”。

“一箱難求”成為常態。深圳一家物流公司的負責人童女士向記者介紹:“在(2020年)11月中旬時,一個客戶有5個柜子要去智利阿里卡,每個柜子3600美元,嫌貴,執意等2021年1月初再訂,以為價格會回落,結果到了(2020年)12月份每個柜子就漲到了8600美元,最終一個也沒搶到”。

“集裝箱供需短期不平衡。需求層面主要是2020年下半年以來出口持續較快增長,加上運價快速上漲帶來的盈利驅動,集裝箱需求快速增加。”國泰君安高端裝備分析師李陽東在接受《證券日報》記者采訪時表示,“供給層面,一是疫情導致歐美港口集裝箱船流轉效率降低,集裝箱大量阻滯在歐美港口,亞洲出口港則一直緊缺,而空箱回流過程出現比較大的缺損率,加劇出口港缺箱;二是2018年下半年以來集裝箱產銷一直比較低迷,下游船公司及租箱公司庫存不足。”

根據天風證券研報,全球95%以上的集裝箱來自中國,其中規模最大的是中集集團、中遠海運、新華昌三家公司,其中中集集團產銷量均為世界第一,占市場份額的45%左右。這意味著如果不考慮集裝箱容量的差異,每生產9個集裝箱,就有4個來自中集集團。

2020年下半年集裝箱量價齊升的局面直接改善了中集集團的盈利水平。中集集團表示,隨著歐美疫情解禁之后進口需求的激增,以及2020年二季度以來中國出口的持續改善,集運需求出現大幅回升,客戶在三季度恢復并加大了對新箱的采購力度,三季度集裝箱平均箱價同比2019年有較大幅度提升,使得集裝箱行業整體利潤率達到較好水準。

李陽東告訴記者:“本輪缺箱情況不亞于2011年,集裝箱量價齊升。2020年三季度干貨箱價格提升至2200美元/TEU(國際標準箱單位)以上,2020年10月份以來箱價一直處于上升通道,量上2020年四季度環比三季度也有較大提升。行業競爭格局改善,量價提升將帶來集裝箱制造企業盈利大幅改善”。

數據顯示,2020年前三季度,中集集團實現干貨集裝箱累計銷量59.49萬TEU,雖然同比減少17.09%,但同比跌幅相比半年度時收窄超過20%;冷藏箱累計銷量8.41萬TEU,同比減少3.22%。

“現在看,經過1月份-9月份價升量增的明顯改善,在2020年第三季度我們觀察到集裝箱業務毛利率可能已經回到了13%以上。”中集集團董秘辦主任吳三強在2020年三季報業績交流電話會中表示,“(原材料方面)2020年鋼價漲得并不是很多,在八九月份以后已經見頂有所回落了,而集裝箱價格在繼續上升,這有利于我們的毛利率和凈利率的提升。”

作為對比,Wind資訊數據顯示,2020年上半年和2019年,中集集團集裝箱業務的毛利率僅為7.21%和6.89%。

中集集團總體業績也有所增厚。根據公司2020年三季報,中集集團在去年第三季度實現營業收入241.60億元,同比增長27.54%;實現凈利潤12.18億元,同比增長920.18%;歸母凈利潤達8.80億元,相比2019年同期成功扭虧為盈;單季度毛利率為15.00%,高于前兩個季度的10.54%和14.40%。

從現金流表現上來看,中集集團2020年第三季度實現經營活動產生的現金流量凈額61.49億元,創造了2015年以來的單季度新高,環比增長66.78%,同比增長288.79%。截至2020年三季度末,公司在手貨幣資金同比增長91.26%至161.70億元,幾乎增長了一倍。

多元化反思:外延還是深挖?

自從1994年上市以來,通過收購兼并,中集集團的業務觸角逐漸從集裝箱延伸到道路運輸車輛、能源化工及食品裝備、海洋工程、空港設備、物流服務、產城發展等領域,形成了多元化的業務集群。在資本運作上,截至2021年1月3日,也已經形成中集集團(A+H)、中集安瑞科、中集天達、中集車輛五大上市平臺。

和集裝箱業務一樣,盡管2020年遭受了疫情的沖擊,中集集團不少業務仍然展現了“反彈力”,開始回暖。

在最新財報中,中集集團介紹,2020年前三季度受政府加快治理“超載超限”運輸以及第二代半掛車國家標準的有效實施,半掛車業務整體收入與毛利率增長明顯;清潔能源、化工環境及液態食品業務新增訂單約人民幣38億元,累計新增訂單與2019年同期相比基本持平,截至2020年9月底,在手訂單約人民幣105億元。

不過,中集集團也對多元化戰略進行了深入反思。需要看到的是,并非每一塊業務都能像車輛或能化業務一樣穩定地為中集集團提供利潤。以海洋工程業務為例,2019年中集集團對于海工平臺資產計提減值人民幣50.3億元,占當年資產減值損失之比超過96%,給當年業績帶來不小的壓力。

“當前中集有一個戰略性舉措,那就是去多元化。因為一些歷史原因,過去中集所進入的部分行業空間比較小,多產業格局不利于我們估值提升。”吳三強在2020年三季報業績交流電話會中稱,“這幾年中集一直在采取舉措,例如將產城等公司出表,將不賺錢或者不大有機會投入資源的業務進一步壓縮,重點發展集裝箱、車輛、能化、空港這幾個有優勢、有門檻、未來空間依然很大的產業。”

公開資料顯示,2020年8月份以來,中集集團旗下產城業務主要平臺中集產城獲碧桂園增資并引入曲江文投作為戰略投資者,交易完成后,中集產城將成為中集集團的聯營公司,不再合并報表。

“以半掛車為例,中集目前已經做到了世界第一,市占率大約是10%。如果將市占率提升到20%,中集還有機會增長一倍,這個空間是非常大的。中集會進一步采取聚焦的措施,把業務集中在幾個主戰場。”吳三強稱。

值得注意的是,此次深圳資本集團入股是中集集團自1994年上市以來經歷的一次非常重大的股權結構變動。在此之前,中集集團原第一大股東招商局國際持有中集集團24.49%的股份。此次股份轉讓完成后,招商局國際持股數不變,成為中集集團的第二大股東。

“深圳國資入股中集集團,是國企改革‘央地合作’模式。從中集集團考慮,引入深圳國資,可以推動其城市運營方面的業務在深圳落地;深圳國資則是希望通過本次合作,增強自己在高端裝備制造和國際化方面的布局和實力。”中國企業改革與發展研究會研究員吳剛梁在接受《證券日報》記者采訪時表示,“深圳資本集團的功能定位是一家國有資本運營公司,需要裝入一些實體類資產,才能達到‘產業發展與資本運作雙輪驅動’的目標。”

但股份轉讓完成后,中集集團仍無控股股東和實控人。

吳剛梁認為:“中集集團將成為深圳本地國有資本相對控股的上市公司,按照改革精神,應該探索更加靈活高效的管控模式。預計深圳國資委今后不會將其并表管理并審批具體的經營管理事項,而是按照出資比例和企業章程對中集集團履行出資人職責,不干預企業正常經營,但在業務資源、地方優惠政策上,會給予一定的支持”。(謝嵐 李昱丞)

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

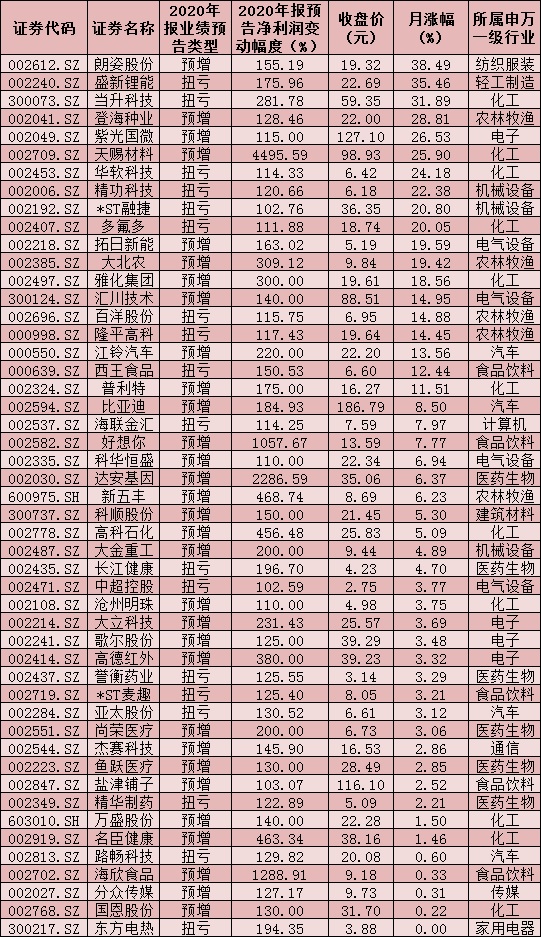

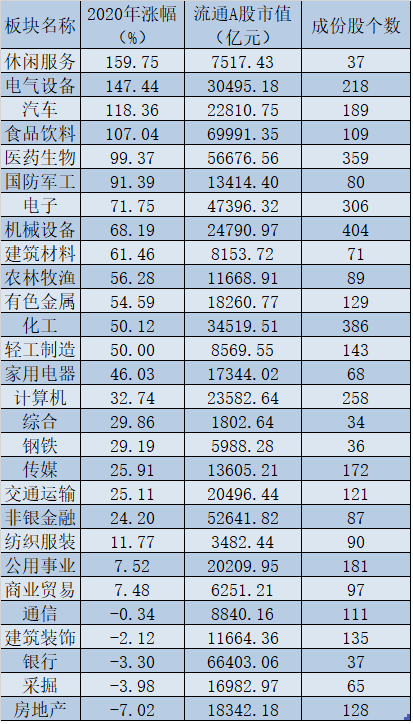

2020年四大行業指數漲幅超100% 眾機構預判2021年機會

2020年,A股交出了一份令人驚喜的成績單。在12月31日A股2020年最后一個交易日中,三大指數齊創年內新高...

2021-01-04