石窟數字化保護探索之路:從日常性、重點性搶救保護向預防性保護轉化

從數字復原后的“魂歸故里”,到如今的佛首歸來。亦幻亦真的背后,延伸出一條石窟數字化保護的探索之路。

流失海外近一個世紀的太原天龍山石窟佛首回歸,讓于灝好幾天沒睡好。作為天龍山石窟博物館館長的他,24年守在天龍山腳下,見證著石窟在風雨侵蝕和數字科技下的點滴變化。

“這次回歸佛首的佛身部分受自然侵蝕,僅能看清大致輪廓,因此佛首不會被裝回佛身本體。接下來,佛首回到太原后,將會在天龍山石窟數字博物館進行保護和展示。”于灝向記者介紹佛首回歸后的計劃。

山西云岡石窟標志性的洞窟。胡健 攝

20個月前,經過數字復原后的100余尊天龍山石窟造像在法國亮相,流失海外多年、分隔兩地的造像終于“身首合一”。而這些,都源自7年前的一次數字化探索。

2014年,太原市天龍山石窟博物館同美國芝加哥大學、太原理工大學聯合開展天龍山石窟數字復原項目。歷時六年,該項目在紐約大都會博物館、大英博物館、東京國立博物館等9個國家的近30座博物館采集到100余件天龍山流失造像的三維數據,實現11座主要洞窟的數字復原。

2019年7月,《美成天龍---天龍山石窟數字復原展》在法國圣但尼市首展,這是國際上第一例對歷史原因造成分離的石窟文物進行全方位虛擬復原的大型數字多媒體巡展。

而“數字回歸”真正做到身首合一的,是龍門石窟。2020年9月,一件原比例3D打印的佛首被安放在奉先寺北壁一尊等身立佛的殘像上,這是國內流散石質造像文物首次實現“數字回歸”。

事實上,因大多石窟在上世紀初遭受盜掘,中國多地都在進行數字化保護的探索。作為文物大省的山西,早在2003年就已起步。

2003年,云岡石窟研究院開始嘗試三維激光掃描技術的應用。經過十多年的探索,目前云岡石窟已形成以三維激光掃描與數字近景攝影測量為主、毫米級精度的數字化技術路線。

2017年12月,云岡石窟第3窟西后室原比例三維打印復制項目在青島落成,這是世界首例大型文物遺址3D打印復制項目。2020年6月,云岡石窟研究院與浙江大學攻克多項技術難關,建成全球首例可移動3D打印復制洞窟(云岡石窟第12窟),邁開了世界文化遺產“行走”世界的第一步。

“一靜一動”,兩座等比例石窟的復原,是中國數字化保護文物的一座里程碑。2020年,中國國務院辦公廳印發的《關于加強石窟寺保護利用工作的指導意見》指出,建立石窟寺安全長效機制,同時加強石窟寺數字化保護利用。在此背景下,中國文物保護基金會啟動絲綢之路沿線石窟寺數字保護項目,旨在推動絲綢之路沿線石窟整體數字化進程。

關于天龍山石窟的數字化保護工程,于灝介紹,接下來除對石窟本體進行三維掃描數據采集外,還將建立天龍山石窟的監測預警系統,從日常性、重點性搶救保護向預防性保護轉化。(胡健)

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

受不利氣象條件和煙花爆竹燃放影響 我國北方及中部區域出現空氣重度污染

生態環境部數據顯示,2021年春節期間(除夕19時至正月初一6時),受不利氣象條件和煙花爆竹燃放影響,我國...

2021-02-14 -

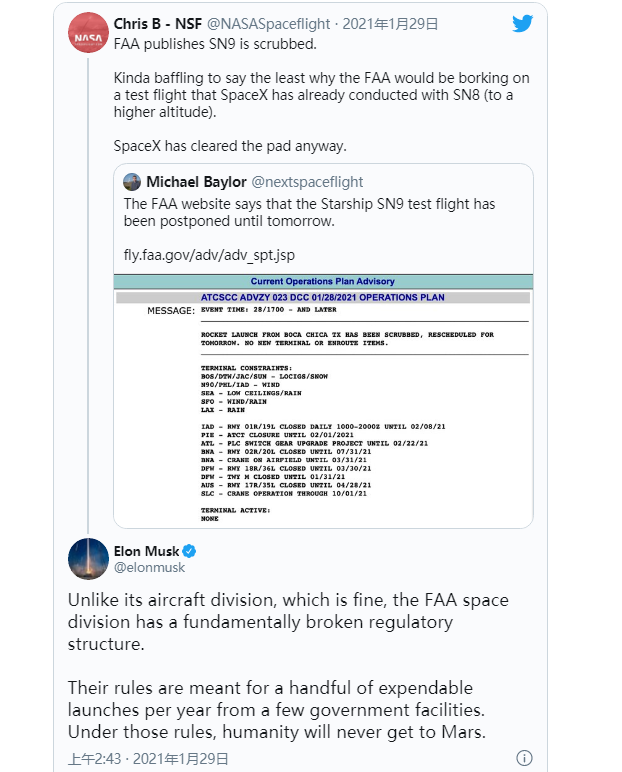

星際飛船高空試飛或違規 SpaceX被FAA正式調查

2月1日消息,據外媒報道,SpaceX日前因為發射其Starship SN8違反了美國聯邦航空管理局(簡稱FAA)的測試...

2021-02-01