消息:首批擬備案移動金融APP公示 銀行APP備案運營計劃調整

銀行APP迎來備案運營新階段。

5月19日,中國互聯(lián)網金融協(xié)會公示首批擬備案的移動金融客戶端應用軟件名單,包括工商銀行、民生銀行、平安銀行、招商銀行、中國銀行等多家銀行APP入選。

一位股份制銀行IT部門主管透露,為了躋身首批擬備案的銀行APP行列,他所在的銀行按照《移動金融客戶端應用軟件安全管理規(guī)范》(下稱《規(guī)范》)相關要求,一方面終止眾多第三方風控機構的數據采購合作,嚴格遵循合法、正當、必要的原則收集使用個人金融信息;另一方面在APP大量金融服務頁面明示個人信息的收集使用目的與范疇,不再以默認、捆綁等手段變相要求用戶授權。此外,銀行還持續(xù)加強完善內部風控機制,制定更規(guī)范的數據加密、訪問控制、安全傳輸、簽名認證等措施,防止其他部門“違規(guī)”使用個人信息。“所幸中國互聯(lián)網金融協(xié)會對此相當認可,很快通過了APP合規(guī)操作的驗收。”

值得注意的是,此前被國家網絡安全通報中心點名存在超范圍采集個人信息等情形的光大銀行、天津銀行等銀行機構APP,此次并未入選首批擬備案名單。

一位知情人士透露,當前這些銀行正對APP收集使用個人信息流程加強規(guī)范操作,未來擇機申請備案。

“當前眾多銀行都意識到,只有完成備案,APP才能穩(wěn)步開展業(yè)務;否則銀行一旦遭遇個人數據保護不健全或違規(guī)采集使用個人信息等質疑,就將面臨處罰或業(yè)務叫停風險。”他指出。

在蘇寧金融研究院研究員孫揚看來,隨著越來越多金融機構APP申請備案運營,此前金融APP無需競爭、缺乏治理的局面將被打破。與此對應的是,金融機構APP如何在確實保障個人信息采集使用規(guī)范與金融服務便利化之間找到平衡點,儼然是一大挑戰(zhàn)。

多管齊下完成備案驗收

去年9月,多家銀行APP一度深陷超范圍收集使用個人信息的輿論漩渦。

當時國家網絡安全通報中心稱,集中查處整改了100款違法違規(guī)APP及其運營的互聯(lián)網企業(yè),其中包括光大銀行、天津銀行等金融機構旗下手機銀行,主要違規(guī)問題集中在缺乏隱私協(xié)議、收集使用個人信息范圍描述不清、超范圍采集個人信息和非必要采集個人信息等情形。

上述股份制銀行IT部門主管坦言,一些銀行APP的確存在超范圍采集使用個人信息等狀況,比如當用戶貸款逾期后,銀行貸后管理部門會根據APP端用戶留存的手機號進行電話催收;有時銀行理財部門會根據用戶在APP端提交的個人金融信息,不定期發(fā)短信推薦購買各類金融理財產品,但此舉被不少客戶視為“騷擾行為”。

因此央行相關部門隨即發(fā)布《移動金融客戶端應用軟件安全管理規(guī)范》,要求金融機構采取有效措施加強客戶端軟件的個人金融信息保護,去年底中國互聯(lián)網金融協(xié)會則根據央行發(fā)布的《關于發(fā)布金融行業(yè)標準 加強移動金融客戶端軟件安全管理的通知》,啟動了移動金融APP實名備案工作。

前述這位股份制銀行IT部門主管表示,為了躋身首批備案行列,銀行內部在規(guī)范個人信息保護方面做了大量改進工作,一是對個人敏感信息的訪問及使用嚴格遵循“最小必須原則”及“權責對應原則”,銀行內部員工只能獲得其開展業(yè)務所需模塊的操作及訪問權限;二是將所有用戶終端數據集中部署到銀行核心區(qū)域,封禁非法拷貝、下載、存儲、外設連接等操作,實現(xiàn)個人敏感信息不在操作終端落地,杜絕不同部門員工“違規(guī)”獲取個人敏感信息開展業(yè)務;三是對離職、轉崗等員工及時變更訪問權限,避免他們接觸到不必要的個人敏感信息,并用于新的業(yè)務或公司;四是核查所有第三方大數據風控機構合作方的個人信息獲取收集來源,一旦發(fā)現(xiàn)存在不合規(guī)操作現(xiàn)象,立刻終止相關大數據合作。

“在驗收期間,中國互聯(lián)網金融協(xié)會人士提出一些完善意見。”他告訴記者,比如他們相當重視銀行APP是否存在默認、捆綁等手段要求用戶授權等行為,因此他所在的銀行又修改了APP相關理財產品在線購買業(yè)務相關流程,在頁面醒目位置明示銀行采集使用個人信息的范疇與目的。

在他看來,只要銀行APP確實做到客戶個人信息保護與規(guī)范采集使用,要通過備案驗收并非難事。

“現(xiàn)在我們遇到的最大難題,是如何在APP金融服務操作便利化與規(guī)范個人信息合規(guī)使用方面找到平衡點。”他指出。

艱難的平衡

“前些天銀行業(yè)務部門與合規(guī)部門又吵了一架。”一位城商行零售部門人士向記者表示。具體而言,業(yè)務部門認為APP眾多金融服務頁面都要跳出“個人信息采集使用范疇與目的”等相關條款,導致客戶在線辦理金融服務的流程更加繁瑣,會影響用戶體驗;合規(guī)部門則一再強調若撤銷上述步驟,銀行APP很可能會因為收集使用個人信息范圍描述不清而面臨新的處罰。

“在當前金融嚴監(jiān)管的環(huán)境下,目前業(yè)務部門最終只能做出妥協(xié)。”他表示。

顯然,銀行要找到這個平衡點,難度不小。越來越多銀行正嘗試借助智能金融科技找到兩全其美的解決方案。

上述股份制銀行IT部門主管透露,目前他們對客戶在線認購APP理財產品的操作流程做了一些優(yōu)化。若用戶已填寫了個人風險承受能力評估表格,當他在銀行APP端購買一款理財產品時,后臺會通過大數據與智能技術自動“識別”他是否適合投資相關理財產品,若理財產品契合用戶風險承受能力,銀行APP將快速辦理相關理財產品認購手續(xù),反之銀行APP頁面則提示用戶投資偏好與這類理財產品“不符”,用戶是否重新輸入個人相關信息調整自己的風險承受能力。“此舉的最大好處,就是節(jié)省了用戶反復輸入個人相關信息評估個人承受能力的煩惱,當然這些敏感信息也不會因此泄露或挪作其他用途,觸發(fā)銀行超范圍使用個人信息風險。”

而且,個別銀行正借助智能大數據技術,對用戶以往的投資理財行為與投資偏好進行分析,主動推薦符合用戶理財訴求的相關金融產品,避免用戶在銀行APP留下大量“瀏覽”或“業(yè)務咨詢”數據信息,在不知情的情況下被其他部門員工采集使用。

“不過,盡管智能大數據技術能優(yōu)化一些APP在線金融服務的辦理效率并提升客戶體驗,但在多數情況下,銀行仍需要在醒目位置明示個人信息采集使用目的與范疇,避免自身陷入違規(guī)操作風險。”上述城商行零售部門人士坦言。

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

茶飲行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)走高 行業(yè)分化趨勢明顯

茶飲行業(yè),熱度不減。2020年12月,茶顏悅色把店鋪開到武漢,買一杯茶要排隊8小時,隊伍長達一千多米。有...

2021-01-11 -

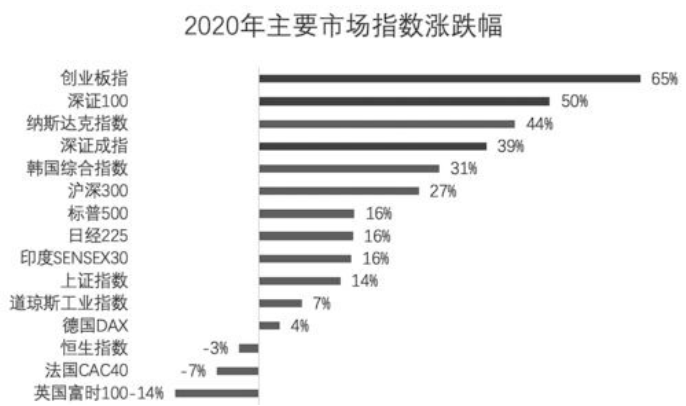

創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制成功落地 高水平開放有序推進

2020年,面對突如其來的疫情影響和復雜嚴峻的形勢變化,深交所堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,積...

2021-01-04 -

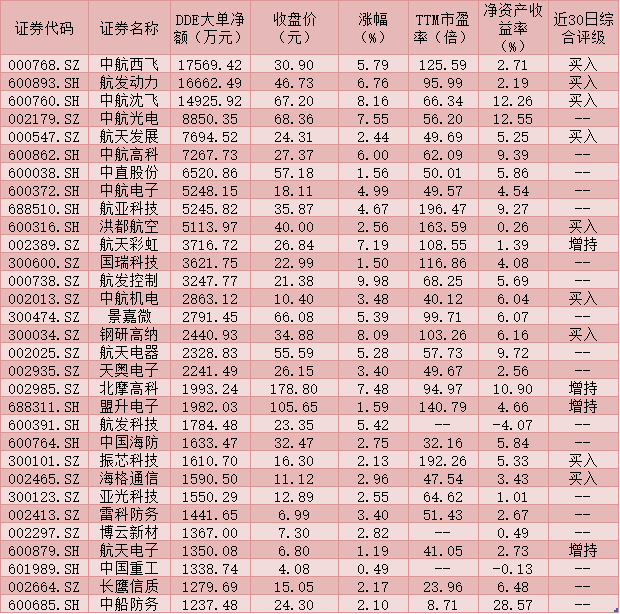

國防軍工指數大漲3.51% 機構稱板塊成長性凸顯

12月21日,國防軍工(申萬一級行業(yè))指數表現(xiàn)突出,開盤后便逐步走高,一路突破短線5日、10日、20日,以及...

2020-12-22 -

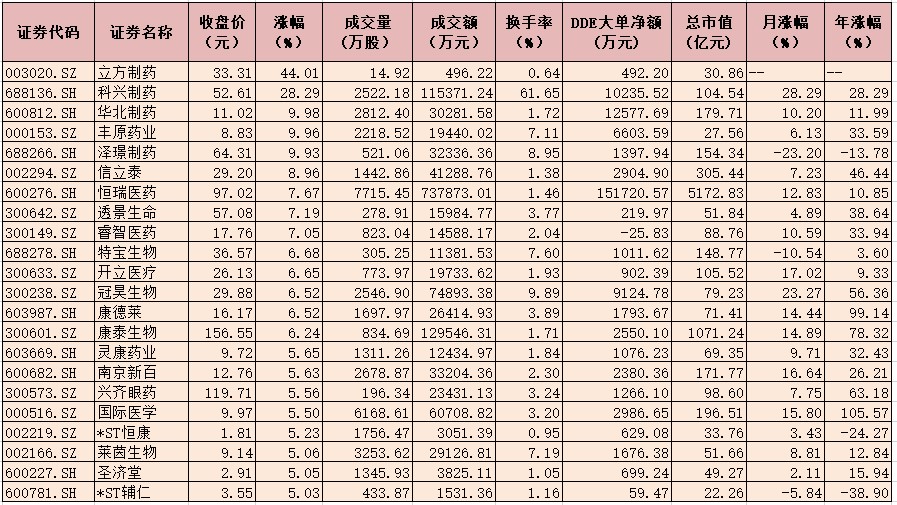

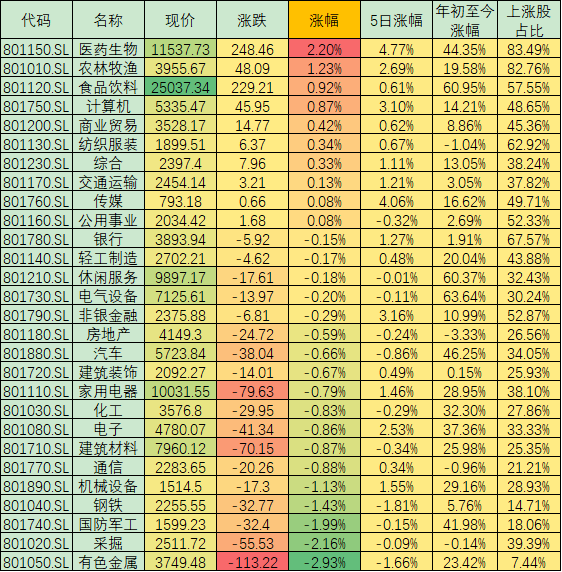

超六成醫(yī)藥生物行業(yè)個股逆市上漲 超四成個股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢

從近四個月醫(yī)藥生物行業(yè)的表現(xiàn)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)指數處于震蕩下跌行情中,進入12月份,醫(yī)藥生物行業(yè)指...

2020-12-16 -

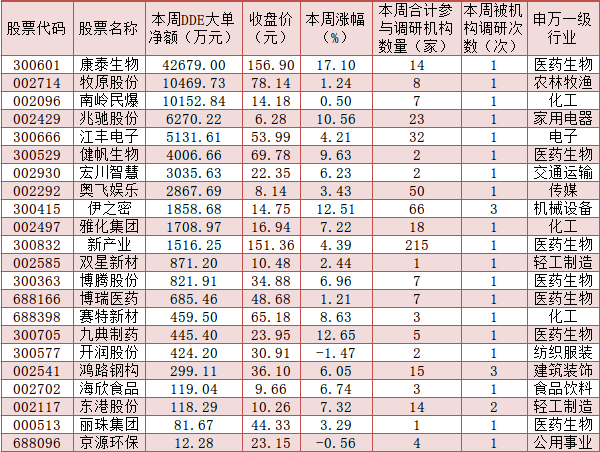

70家公司獲機構密集調研 醫(yī)藥生物、化工、電子等五行業(yè)獲青睞

本周(11月30日至12月4日),A股市場呈現(xiàn)震蕩反彈的走勢,投資情緒有所恢復,帶動滬指收獲周線三連漲。在...

2020-12-07 -

3450點附近連續(xù)4天震蕩 滬指反復震蕩引發(fā)投資者擔憂

3450點,本周以來的4個交易日中,滬指每天均沖破這一點位,周三以3465 73點刷新了年內高點。不過,滬指...

2020-12-04