上億年糞便化石成了解動(dòng)物演化和生態(tài)信息的重要手段

說(shuō)起化石,很多人會(huì)想起恐龍化石,但是糞便化石,你見(jiàn)過(guò)嗎?

沒(méi)錯(cuò),就是那個(gè)有味道的糞便,經(jīng)過(guò)上億年的時(shí)空穿梭,就成了糞便化石。這些難登大雅之堂的古生物排泄物,到了科學(xué)家手中,卻成了了解動(dòng)物演化和生態(tài)信息的重要手段,甚至可以一瞥上億年的進(jìn)化史。

前不久,國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)報(bào)告》刊發(fā)了科學(xué)家對(duì)蒙古國(guó)西部早白堊世查干察布組螺旋狀糞便化石的研究,這是首次發(fā)表的該地糞便化石記錄。該研究由中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類(lèi)研究所保羅·拉米、凱澤·哈拉卡和陳鶴3位博士研究生主導(dǎo)完成。

陳鶴告訴記者,遠(yuǎn)古時(shí)代動(dòng)植物甚至微生物化石,經(jīng)常被古生物專(zhuān)家學(xué)者采集和開(kāi)展研究,公眾對(duì)此并不陌生,但古生物糞便化石相對(duì)而言就比較稀少和奇特。近年來(lái),隨著人們逐漸認(rèn)識(shí)到糞便化石所包含的信息在古生物學(xué)和古生態(tài)環(huán)境中的作用和重要性,糞便化石儼然成為揭示古生物信息的重要工具之一。

“糞便化石是一類(lèi)遺跡化石,對(duì)這類(lèi)型化石的研究目前已成為該領(lǐng)域最重要的研究方向之一。”陳鶴說(shuō),不同造跡者所產(chǎn)生的糞便存在不同的形態(tài)特征,因此,透過(guò)不同糞便化石的比對(duì),也可反應(yīng)出造跡者的相應(yīng)類(lèi)群及其腸道構(gòu)造的演化信息。

早在1667年,科學(xué)家就已經(jīng)對(duì)現(xiàn)生魚(yú)類(lèi)螺旋瓣?duì)畹哪c道進(jìn)行研究,迄今已知最古老的螺旋紋狀糞便化石記錄在南非上奧陶統(tǒng)索姆頁(yè)巖中,而最早的渦旋狀糞便化石,則記錄在愛(ài)爾蘭梅奧州路易斯堡志留系地層中。一般來(lái)說(shuō),渦旋狀糞便化石的記錄更為罕見(jiàn),多見(jiàn)于古生代和新生代地層中。

此次研究的對(duì)象是蒙古國(guó)西部、距今約1.31億至1.26億年的7件糞便化石。研究團(tuán)隊(duì)從中發(fā)現(xiàn)4個(gè)新的糞便化石遺跡類(lèi)別,包括兩個(gè)新的遺跡種和兩個(gè)新的遺跡屬,其中1個(gè)新的遺跡屬,還是迄今全世界發(fā)現(xiàn)的第二件中生代渦旋狀糞化石。

這是科研人員首次研究并發(fā)表關(guān)于蒙古國(guó)西部約1.3億年前糞便化石記錄,也是首次對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)研究。

陳鶴說(shuō),這次研究涉及的7件糞便化石標(biāo)本,包括6件螺旋狀糞化石和1件渦旋狀糞化石,均產(chǎn)自蒙古國(guó)西部塔塔爾盆地早白堊世查干察布組,由她的導(dǎo)師汪筱林研究員1998年參與蒙古高原國(guó)際恐龍項(xiàng)目科考期間于同一地點(diǎn)所采集,除糞便化石外,該地點(diǎn)過(guò)去還有復(fù)齒湖翼龍等其他脊椎動(dòng)物化石的發(fā)表記錄。

保羅·拉米表示,研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)高精度的計(jì)算機(jī)顯微斷層掃描發(fā)現(xiàn),這7件糞便化石標(biāo)本中均存在骨骼殘片和鱗片,其中還存有完整的圍眶骨,據(jù)此研究團(tuán)隊(duì)推斷,產(chǎn)生這些糞便化石的生物的消化系統(tǒng)環(huán)境,可能并非強(qiáng)酸性,并不足以溶解食物中的骨骼等。

同時(shí),研究團(tuán)隊(duì)還利用掃描電鏡能譜分析化石中的鈣和磷酸鹽,也發(fā)現(xiàn)這些糞便化石的造跡者具有肉食性類(lèi)群的特征。此外,他們還在1件較小尺寸糞便化石中發(fā)現(xiàn)一些“復(fù)雜的物體”:疑似植物花粉、被攝食動(dòng)物完整的眶下骨、成團(tuán)的骨骼碎片和菱形的硬鱗片。

“這說(shuō)明造跡者有可能是以動(dòng)物和植物為食的雜食性類(lèi)群,或者它是捕食了植食性的動(dòng)物所造成的殘留。”陳鶴說(shuō),糞便化石表面還存在生物侵蝕的痕跡,更進(jìn)一步提供出白堊紀(jì)早期糞便分解者的相關(guān)生態(tài)信息。這件遺跡化石也是目前全世界第二件發(fā)現(xiàn)的中生代渦旋狀糞化石。

保羅·拉米表示,由于這7件糞便化石大小不一,研究團(tuán)隊(duì)推測(cè)這些糞便化石的造跡者體形的大小也不相同。另從這些糞便化石的顏色、干裂程度、孔的數(shù)量等差異來(lái)看,其埋藏條件也各不相同。

研究團(tuán)隊(duì)與中科院古脊椎所張彌曼院士和張江永研究員進(jìn)行討論,推測(cè)4個(gè)新的糞便化石遺跡類(lèi)別中,有3個(gè)造跡者可能與鱘形目的成員有關(guān),另1個(gè)目前還無(wú)法確定,但它有可能來(lái)源于肉鰭魚(yú)類(lèi),其中未被消化完全的對(duì)象,可能是叉鱗魚(yú)目的成員。

“這些糞便化石還表明,蒙古國(guó)西部塔塔爾盆地在早白堊世曾經(jīng)生活著大量的魚(yú)類(lèi)。”陳鶴說(shuō)。

責(zé)任編輯:hnmd003

相關(guān)閱讀

-

高產(chǎn)攻關(guān)!超級(jí)稻熱帶地區(qū)首次實(shí)現(xiàn)較大面積種植畝產(chǎn)超1000公斤

1004 83公斤!5月10日,記者從湖南雜交水稻研究中心駐海南省三亞市海棠灣基地專(zhuān)家處獲悉,中國(guó)工程院院...

2021-05-11 -

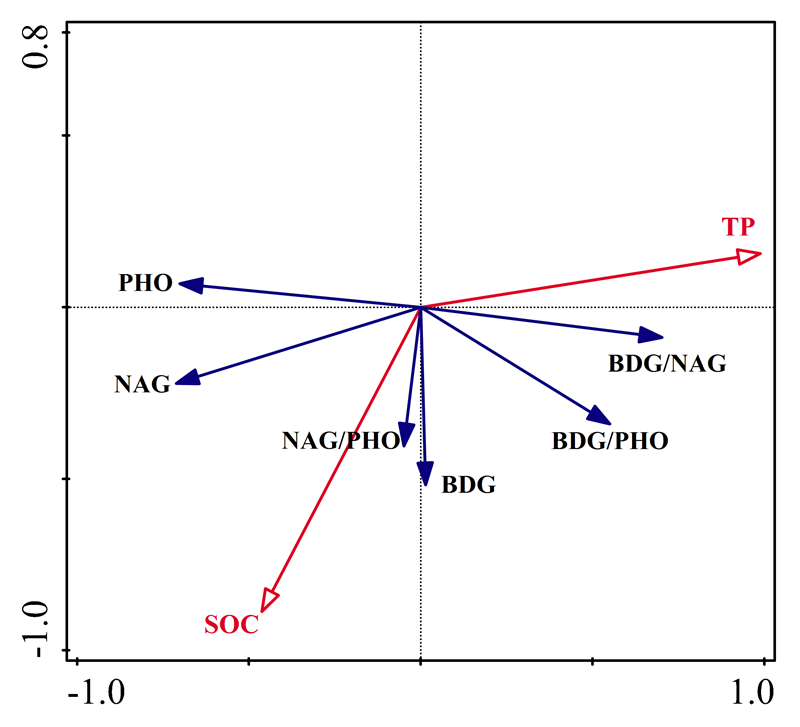

農(nóng)業(yè)施肥加劇有機(jī)碳損失 長(zhǎng)期施肥增加泥炭地土壤磷含量

泥炭沼澤雖然僅占全球陸地面積的3%,卻存儲(chǔ)了全球30%的土壤碳,是巨大碳匯。過(guò)去的幾十年里,約11%的泥...

2021-05-08 -

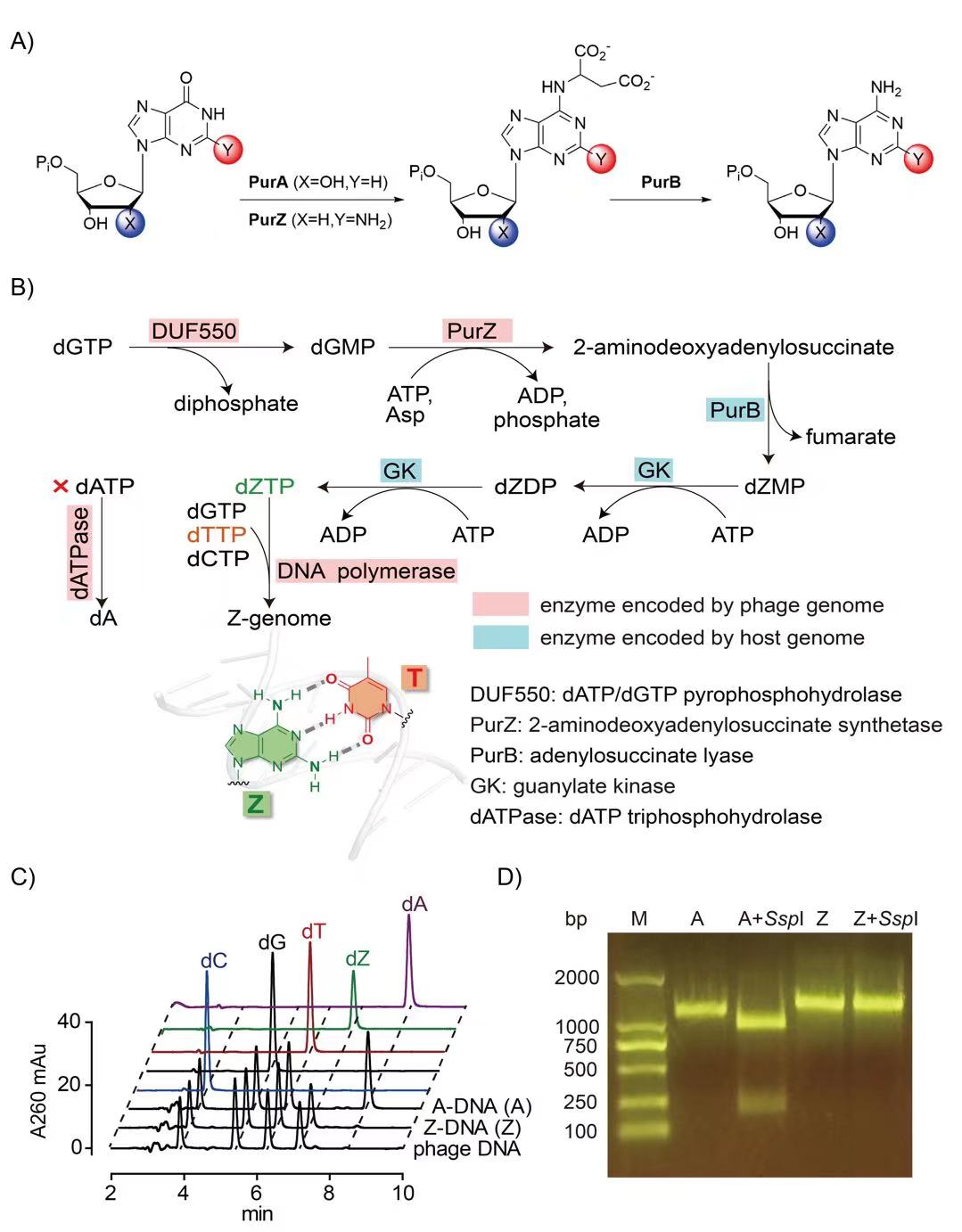

破解噬菌體特殊DNA有望對(duì)抗超級(jí)耐藥菌感染 成果在《科學(xué)》刊發(fā)

近日,天津大學(xué)張雁教授聯(lián)合上海科技大學(xué)趙素文教授、美國(guó)伊利諾伊大學(xué)Huimin Zhao教授等研究團(tuán)隊(duì),解...

2021-04-30 -

我國(guó)科學(xué)家實(shí)現(xiàn)“留光”1小時(shí) 向?qū)崿F(xiàn)量子U盤(pán)邁出重要一步

記者從中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)了解到,該校郭光燦院士團(tuán)隊(duì)李傳鋒、周宗權(quán)研究組將光存儲(chǔ)時(shí)間提升至1小時(shí),大幅...

2021-04-26 -

我國(guó)家庭呈現(xiàn)單身化趨勢(shì) !人工智能入局單身經(jīng)濟(jì)

一人住、一人吃、一人游 ,眼下,單身人群的數(shù)量正在不斷增加。在中國(guó),已有超過(guò)兩億人單身,他們已經(jīng)...

2021-04-19 -

研究發(fā)現(xiàn):大火成巖省噴發(fā)產(chǎn)生含鎳氣溶膠 導(dǎo)致二疊紀(jì)末生命大滅絕

記者從中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)了解到,該校沈延安課題組以高精度鎳同位素分析為主要手段,對(duì)加拿大北極地區(qū)的...

2021-04-06