保護海洋生物多樣性 向污染防治和生態保護修復并重轉變

我國海洋生態狀況并不樂觀。生態環境部公布的《2020年中國海洋生態環境狀況公報》顯示,我國開展了24個典型海洋生態系統健康狀況監測,類型包括河口、海灣、灘涂濕地、珊瑚礁、紅樹林和海草床,其中7個呈健康狀況、16個呈亞健康狀況、1個呈不健康狀況。特別是海灣生態系統,7個呈亞健康狀況,杭州灣生態系統呈不健康狀況。

在6月8日北京舉行的“2021海洋生物多樣性保護論壇”上,生態環境部海洋司副司長張志鋒表示,“十四五”期間,我國海洋生態保護將聚焦“美麗海灣”的保護和建設,實施陸海統籌、區域聯動的綜合治理,實現海洋污染防治、生態保護修復、應對氣候變化、綠色高質量發展等四大協同增效。

海洋生態環保聚焦“美麗海灣”建設

目前,全球已知的海洋生物有21萬種,預計實際數量是這個數字上的10倍以上。中華環保聯合會副主席兼秘書長謝玉紅說,21世紀,海洋經濟越發受到重視,但人類的過度開發和肆意破壞,造成海洋生物種類和數量日益減少,對海洋生態系統穩定和人類經濟社會可持續發展造成了嚴重威脅。

張志鋒說,海灣生態系統類型非常多樣,是地球上單位面積生產力最高的區域之一,其生態重要性、敏感性和脆弱性,都尤為明顯。

據統計,我國有名稱的海灣共1467個,面積超過5000平方公里的大型海灣五個,分別為遼東灣、渤海灣、萊州灣、杭州灣、北部灣。其中,10平方公里以上的150個主要海灣,岸線長度占到我國大陸岸線總長度的57%。

張志鋒說,海灣資源利用強度非常大,影響海灣健康的主要因素是污染和生態破壞,“生態的破壞特別是圍填灣導致棲息地的喪失是一個重要的原因”。

“‘十四五’規劃綱要提出了三項重點任務,即打造可持續的海洋生態環境、建立陸海統籌的生態環境制度、深度參與全球海洋治理。在這基礎上,確定的我國‘十四五’海洋生態環境保護總體思路,將以美麗海灣保護建設為統領,堅持精準治污、科學治污和依法治污,強化系統治理、綜合治理和源頭治理,分類梯次推進海灣生態環境持續改善和根本好轉。”張志鋒說。

向污染防治和生態保護修復并重轉變

“生物生態健康是美麗海灣的關鍵,海洋生態保護的核心是生態系統和生物多樣性保護。”張志鋒強調,根據我國海洋生態環境保護“十四五”規劃,將在105個灣區實施生態修復工程,對關鍵物種棲息地的保護將涉及48個地區,“實現從污染防治向污染防治和生態保護修復并重轉變”。

目前,我國已建立各級海洋自然特別保護區(海洋公園)271處,總面積約12.4萬平方公里,占管轄海域面積的4.1%,低于世界各國管轄海域內保護區面積平均達14.4%的比重。

在今年世界海洋日前夕,世界自然基金會(瑞士)北京代表處(WWF)、北京市企業家環保基金會等聯合發起《黃海生態區海洋保護地倡議書》,倡議加速識別重要生態熱點區域,為新建海洋保護地實現應保盡保提供決策依據;創新保護地的生態產品和服務,實現資源可持續利用等。

黃海生態區已成為受人類影響最大的海洋生態系統之一。截至2019年底,我國在黃海生態區已選劃建立海洋自然保護區、海洋特別保護區、海域水產種質資源保護區共152處,總面積8.04萬平方公里。

自然資源部第一海洋研究所研究員張朝暉說,從黃海生態區海洋保護地分析中可發現,我國目前海洋保護地管理建設過程中仍面臨頂層設計缺乏、管理能力和管護條件弱等問題。一些重要的海洋生態系統、生態功能區域仍未劃入海洋保護地,在較多區域存在保護空缺。

“‘十四五’,我們將進一步學習大氣和地表水治理經驗,圍繞我國主要海域,探索建立開放式的聯合研究中心,既能支撐國家重大戰略需求,又能對接一線管理的技術需求和實踐。”張志鋒說,通過多元化、市場化力量參與,實現“碧海銀灘也是金山銀山”,人與自然和諧共生。(李禾)

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

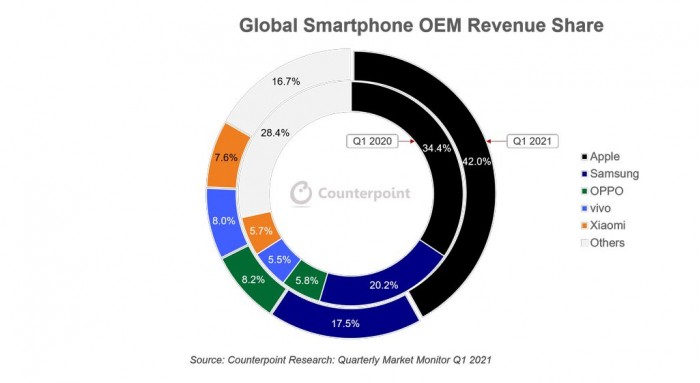

全球手機行業Q1利潤突破1億美元 蘋果智能手機陣容更受歡迎

根據市場調查機構 Counterpoint Research 公布的最新報告,全球智能手機行業在今年第 1 季度的利潤...

2021-05-26