風云三號E星成功發射 助推我國空間基礎設施現代化建設

7月5日7時28分,風云三號E星搭乘長征四號丙運載火箭,在酒泉衛星發射中心成功發射。該星將在天氣預報、氣候和生態環境監測、氣象防災減災、氣候變化應對、空間天氣監測等方面發揮重要作用,進一步提升我國數值天氣預報精度和天氣預報準確率,豐富我國氣象衛星業務觀測體系,助推我國空間基礎設施現代化建設。

作為我國第二代極軌氣象衛星,風云三號E星是風云三號03批的首發星,也是全球首顆民用晨昏軌道業務氣象衛星,被命名為“黎明星”,它將填補黎明時刻氣象衛星觀測的空缺。

國家衛星氣象中心副主任張鵬介紹,風云三號E星設計壽命8年,裝載了11臺(套)先進的遙感儀器,其中3臺全新研制、7臺升級改造、1臺業務繼承,是目前國內有效載荷數量和種類最多的衛星之一,主要用于獲取數值預報應用需要的大氣溫度、濕度等氣象參數,保障氣象領域核心業務,提升天氣預測預報能力;監測全球冰雪覆蓋、海面溫度、自然災害、生態與環境,提高應對氣候變化和氣象防災減災綜合能力;開展太陽、空間環境及其效應、電離層數據監測,滿足空間天氣預報和保障服務的需求。

具有大氣溫濕度垂直探測、高精度海面風場精確探測、多能譜太陽觀測、空間環境監測等多項能力,風云三號E星真正實現了“一星多能”。該星還在技術上實現多個“首次”,如裝載的中分辨率光譜成像儀是我國最先進的定量化全球微光探測儀器,搭載了國內首個雙頻雙極化風場測量雷達,還在國內首次實現全能譜太陽觀測。

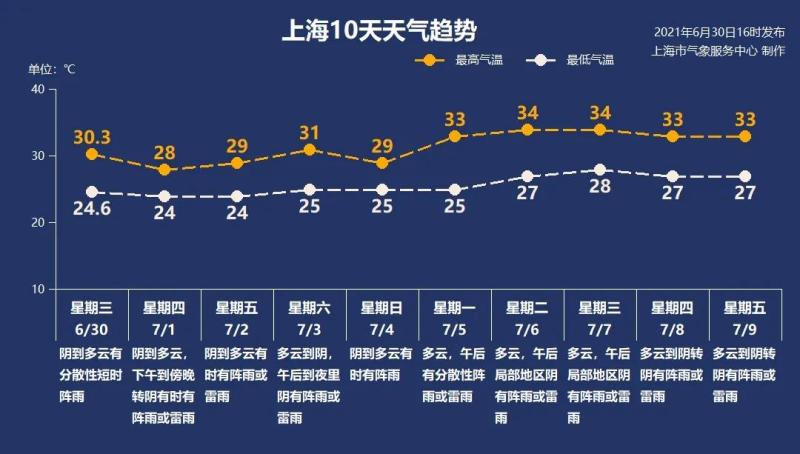

發射后,風云三號E星將與在軌的風云三號C星、D星組網運行,使我國成為國際上唯一同時擁有上午、下午、晨昏三條軌道氣象衛星組網觀測能力的國家。三星組網后,可以實現每6小時全球資料全覆蓋,滿足數值天氣預報衛星資料同化的要求,提高和改進預報精度和時效。專家預測,這可能使南北半球預報精度提高2%至3%,洲際尺度的區域預報精度提高2%至10%。

風云三號E星由國家航天局負責衛星工程組織實施,中國航天科技集團有限公司上海航天技術研究院負責衛星和運載火箭研制,中國科學院和中國航天科技集團有限公司承擔星上載荷研制,中國氣象局為用戶部門并負責地面應用系統建設運營。

未來,風云三號E星的觀測數據將對全球開放,有效提高和改進全球數值天氣預報精度和時效,對完善全球對地觀測具有重要意義。(甘曉 辛雨)

責任編輯:hnmd003