芯片短缺影響國內汽車生產節奏 工信部為汽車與芯片業“搭鵲橋”

截至目前,汽車芯片供應短缺問題仍在持續發酵,全球汽車業都在想方設法地加以應對。而對于國內汽車行業來說,芯片短缺在短期造成一定沖擊的同時,也成為加快實現車用芯片自主可供的壓力和動力。

2月26日,工信部在京舉辦汽車半導體供需對接專題研討會,并發布由其組織編制的《汽車半導體供需對接手冊》(以下簡稱《手冊》)。“由政府部門牽線搭橋,讓供需雙方在同一個平臺上實現真正的協同創新、協同開發、協同應用,才能以最快的速度達到最佳的效果。”中國工程院院士孫逢春向《中國汽車報》記者表示。

供需之間存在錯位

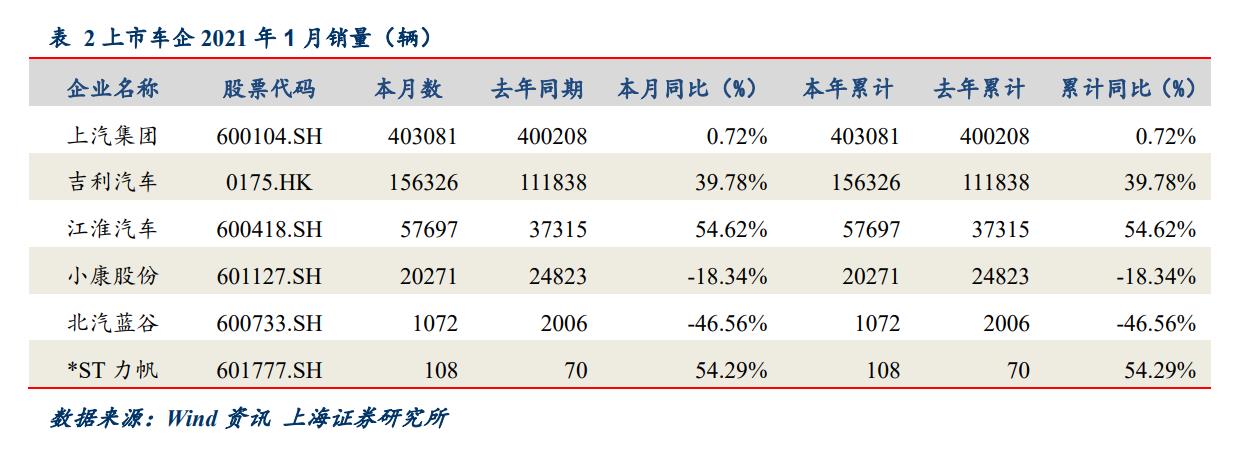

中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)最新數據顯示,2021年1月,國內汽車產銷分別完成238.8萬輛和250.3萬輛,同比分別增長34.6%和29.5%,但產銷環比皆出現下降。中汽協方面認為,這是因為芯片短缺影響了國內汽車生產的節奏。

3月2日,比亞迪與地平線的簽約引發行業關注,雙方合作的主題正是算力芯片(也稱計算芯片)。這也是《手冊》發布后的第一個對接成功案例,而且雙方都在《手冊》所收錄的企業之列。

“比亞迪有較強的IGBT功率芯片根基,算力芯片是其短板,而后者正是此次‘芯荒’的主角之一。”西安工業大學微電子技術實驗室工程師魏冬介紹稱,除了外資品牌車型所缺的車身電子穩定系統(ESP)微控制單元(MCU) 芯片,國內較為緊缺的還包括算力、通信、傳感、存儲等類芯片,這是伴隨汽車電動化、智能化、網聯化出現的新需求。

據了解,在算力方面,特斯拉自研了用于自動駕駛的算力芯片,算力達到144TOPS,理論上運算速度是每秒鐘144萬億次。地平線今年計劃推出的征程5自動駕駛芯片,算力也將達到100TOPS。

“國內汽車行業所缺的是制程(工藝)高于22nm的中高端芯片,不缺低端芯片,但低端芯片的市場也越來越窄。”航盛電子股份有限公司一位工程師告訴記者,如今汽車智能座艙、自動駕駛所需的芯片,更多是22nm以上的中高端芯片,如果涉及5G車聯網,還需要更先進的7~14nm芯片,而這正是自主汽車芯片的短板。此外,由于技術水平落后,國內部分芯片企業的產品在質量、可靠性、壽命等指標上,也與國外先進水平有較明顯的差距。

“當前,除了車規級芯片與國外先進產品存在差距外,最大問題在于芯片企業與整車及零部件企業的供需之間存在錯位。”在中南大學交通運輸研究中心研究員時蔚然看來,近年來,智能汽車快速發展,對芯片的需求有了越來越顯著的變化,而國內很多芯片企業并不了解整車及零部件企業不斷進化的相關技術需求。“汽車企業向國外市場尋找適用的芯片,而國內一些芯片廠商市場不足,技術進步動力也不足,迫切需要通過供需對接,形成相互促進的良性循環。”他認為。

縮小差距迫在眉睫

找到差距才可能實現追趕,自主汽車芯片總體水平與國外先進產品的差距究竟有多大?“國內芯片現在的水平與以美國為代表的世界領先技術相比,要全面追上可能需要20年。”中國科學院半導體研究所研究員吳遠大表示。

“造成當前汽車芯片短缺困境的因素眾多,但存在技術上的壁壘是不爭的事實。”中國汽車工程學會知識產權分會副秘書長王軍雷在接受記者采訪時表示,由于基礎技術研發領域的投入明顯不足,像汽車有關的基礎材料、芯片、軟件算法、傳感器、操作系統等技術差距最后往往會變成“卡脖子”問題,制約汽車產業升級,威脅供應鏈安全。

目前,一款汽車上所用到的芯片種類多、數量大,專利成為技術水平的標志之一。從“全球汽車專利大數據平臺”檢索到的汽車企業芯片專利申請情況表明,一是國內企業少,在前10申請人中,國內車企只有比亞迪一家,排名第4,其余9家全部為國外企業,其中日本企業7家,韓國和德國企業各1家,且豐田汽車位列榜首;二是前10申請人專利申請量占到83.4%,顯示出該領域的先進技術高度集中;三是日本車企占比高,從2010年至今,日本企業一直保持著十分活躍的專利申請態勢。

“作為企業的核心競爭力之一,知識產權的差距往往會直接反映在產品競爭力上,目前國內廠商中僅比亞迪在IGBT芯片領域占有一席之地,行業仍然高度依賴高通、英偉達、恩智浦、英飛凌等國外供應商。”王軍雷表示。

“汽車芯片存在隨時斷供風險。”第十三屆全國人大代表、長安汽車董事長朱華榮在2021年全國兩會上提交的《關于推動國產芯片產業化,維護汽車供應鏈安全的建議》中提出,汽車芯片供應短缺問題將成為階段性和結構性問題長期存在,并逐漸成為我國汽車工業發展中的主要“卡脖子”環節。他建議,要強化激勵政策,鼓勵企業加大投入,加強標準制定,讓整車企業敢于使用國產化芯片等。

“解決汽車芯片存在的問題,需要由政府牽頭,讓汽車企業與芯片頭部企業聯手,并給予重點扶持。”第十三屆全國人大代表、上汽集團董事長陳虹在自己的建議中,也提出了汽車企業與芯片企業供需對接的破題思路。

供需對接帶來轉機

讓汽車行業與芯片企業供需對接,已成為業界共識。據悉,去年年中,汽車芯片短缺苗頭初露之際,工信部就已開始考慮對策。

“從去年6月開始,工信部指導中國汽車芯片產業創新戰略聯盟(以下簡稱‘汽車芯片創新聯盟’)、國家新能源汽車技術創新中心(以下簡稱‘國創中心’)、中國電子信息產業發展研究院、中汽協等機構,有針對性地調研了產業鏈半導體企業、汽車企業與零部件廠商近120家,廣泛征求了汽車產業和半導體產業的意見和建議,共同編制了《手冊》。”工信部電子信息司司長喬躍山表示,將為破解汽車芯片短缺難題提供更大力度的支持。

據汽車芯片創新聯盟聯席理事長董揚介紹,《手冊》收錄了兩個產業的供需信息:在芯片產業方面,包括國內59家半導體企業的568款產品,覆蓋計算芯片、控制芯片、功率芯片、通信芯片、傳感芯片、信息安全芯片、電源芯片、驅動芯片、存儲芯片、模擬芯片等10大類、53小類芯片產品,其中已上車應用的產品合計246款,占比43%;在汽車產業方面,涉及國內26家汽車及零部件企業的1000條產品需求信息。

“為及時響應汽車芯片市場變化,由工信部指導,將建立國內首個汽車半導體產業鏈上下游供需對接線上平臺,促進芯片的供給側和汽車的需求側進行快速對接。”國創中心副總經理、汽車芯片創新聯盟副秘書長鄒廣才向記者透露,線上平臺將為企業開通信息發布、在線編輯、信息檢索等功能,方便汽車企業和半導體企業線上交互和線下對接,《手冊》也將定期更新。此外,國創中心為便利企業,已建成相關知識產權共享平臺。

“在工信部主導、相關機構參與下,《手冊》的發布以及線上平臺、線下對接機制的逐步建立,將為汽車企業、芯片企業雙方攜手合作,破冰‘缺芯’危機,自主‘強芯’帶來轉機和希望。”時蔚然表示。(趙建國)

責任編輯:hnmd003