落實落細“雙減”政策 “三管齊下”強化校外培訓治理

“‘絕不能把良心事業辦成逐利產業’,這其實是此次‘雙減’的最終目的。”隨著被稱為“史上最嚴校外培訓治理”的大幕拉開,瞬間引發了全社會的重磅關注。就“教育”這個關乎每個孩子、每個家庭直至整個國家和民族未來的話題,本報記者專訪了全聯民辦教育出資者商會黨支部書記、秘書長楊洋。

“我們理解的‘雙減’新政,并不是要‘畢其功于一役’,簡單一禁了之。”楊洋告訴記者,此舉是要在加強校內教育和課后延時服務等的基礎上,積極引導校外培訓機構辦良心教育,鼓勵他們合法競爭,提高培訓質量,降低培訓成本,提倡公益性,滿足社會需求,回歸教育本質。“可以說,規范整頓校外培訓機構,是堅持以人民為中心的發展思想,堅持教育公益屬性、促進教育公平的重要舉措。”

近年來資本過度涌入校外培訓領域,為教育培訓行業帶來諸多負面影響。

據記者了解,目前全國校外培訓機構已超過200萬家,校外培訓消費市場規模約為3.5萬億元。在種類繁多的校外培訓機構中,服務于K12學科的機構占比超四分之一,學生規模約占五分之一。2020年教育培訓消費的負面輿情信息多達270萬條。

2021年7月24日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(簡稱“雙減”文件)正式頒布,其中要求現有提供學科類校外輔導的培訓機構變更為非營利性質,嚴禁資本化運作,一律不得上市融資、接受上市公司投資或收購。

實際上,在此之前,隨著教育部校外教育培訓監管司的設立,各地職能部門對教育培訓機構的監管已經日趨嚴格。2021年7月,陜西省榆林市、四川省犍為縣、安徽省巢湖市、云南省富寧縣、河南省新鄉市、廣州市越秀區等地,陸續發布針對校外培訓機構的嚴厲監管政策文件,拉開了全國范圍內強力整治校外培訓機構的序幕。

“現在必須重視的問題之一,就是引導全社會理性看待校外培訓機構的治理問題。”楊洋說,全聯民辦教育出資者商會在調研中發現,當下校外培訓機構治理確實也存在一些疑惑和難題。“如何促進‘雙減’文件落地,讓校外培訓教育降溫,重構良好教育生態,需要進一步精準施策。”

提前研判可能出現的新問題

“可以說,像校外培訓這樣幾乎事關全民利益的行業領域,稍有動作立刻就會攪動人們敏感的神經。”楊洋告訴記者,他們調查發現,許多校外培訓機構從業人員認為,對校外培訓機構進行監管是大勢所趨、民心所向,“但是也要認識到治理的復雜性、艱巨性,對于可能因此帶來的新問題要提前研判。”

首先,受疫情影響,許多機構基本處于虧損,“雙減”客觀上會造成其難以為繼、無法生存,可能出現一部分機構跑路,產生一批失業人員,形成新的不穩定因素。

其次,在當前優質教育資源仍是剛需、以分數為導向的升學評價標準難以改變的背景下,需求旺盛的培訓市場短時間內不會消失,不在“地上”,就在“地下”,可能為原本被禁止但一直不受控的機構和從業者騰出發展空間。

譬如,家政文化保姆服務來打擦邊球;未注冊的校外培訓機構打游擊;個人家教重新興盛……由此,會帶來培訓價格上升、安全隱患增加、監管難度加大等等新問題。

“三管齊下”強化校外培訓治理

“雖然‘雙減’文件已出,但在執行過程中,還存在著對校外培訓機構類別界定不清、非學科類培訓內容是否需要前置審批等具體操作問題各地不統一現象。”據楊洋介紹,截至目前,尚無上位法對校外培訓機構作出準確的定義。“培訓機構學科類與非學科類的范圍,總體來說過于原則化,不能細致區分一些新業態、新情況。另外,鑒于校外培訓機構的設置由各地研究制訂,所以在校外培訓機構的內涵和外延上,成都、上海、深圳等各地不一。”

“同時,對于非學科類培訓內容是否需要前置審批,各地做法不一。”楊洋告訴記者,根據商會調研發現,從事語言能力、藝術、體育、科技等培訓內容,在上海、西安作為一般項目,無需前置審批,而在南昌、深圳則作為許可項目,需要前置審批。“這可能會導致各地對校外培訓機構綜合治理的要求存在不同認定。”

除此之外,許多校外培訓機構的業務范圍存在學科類與非學科類培訓內容混合現象。在非學科類治理方面,“雙減”文件只是做了簡單區分,但現實情況要復雜得多,明確各主管部門難度大;在校外培訓監管職責問題上,由于沒有進行具體立法,致使監管人員處理機構違法違規行為時依據不足,如落實培訓時間管理、培訓費用管理、教師資質管理等方面都沒有明確的處罰措施,最終只能采取行政手段而非法律手段解決,震懾效果差。

“因此,首先必須健全校外培訓機構監管法律法規。”楊洋指出,20世紀六七十年代,日本的校外培訓機構學習塾也曾經干擾學校的正常教學秩序,日本政府主導制定了多部門協作、法律監管和行業自律三管齊下的治理體系,校外培訓日趨規范。“我國應進一步完善規范校外培訓機構管理法律條文和政策體系,重新設定和提升校外培訓機構辦學標準及辦學條件,將相關問題歸類,明確哪些方面屬于行政方面管理,哪些方面交給市場,哪些行業組織可以參與管理等等。”

“其次,行政部門要加大執法力度。”楊洋建議嚴格執行國家對校外培訓機構的規范性、科學性管理要求,加大規范管理力度。“切實落實地方黨委政府的領導統等協調督查責任,凡面向中小學和幼兒園在校學生的培訓,實行扎口管理,以避免政出多門。”

“第三個建議,可以發揮行業組織自律作用,強化自律與內部監管,簽訂《自律公約》,杜絕‘超綱教學’‘超前教學’等行為。”楊洋說,通過建立第三方評估機制,按市場運行規律和教育規律要求管理校外培訓機構;通過加強監管代替簡單取締,防止一刀切、簡單化的管理弊端發生。“在這個過程中,建立數字化‘智理’平臺就尤為重要,可以發揮現代信息技術優勢,開發統一數字監管平臺,提升校外培訓機構治理效能。”

疏堵結合強化行業導向

“規范校外培訓機構是全社會的一項重大工程。強化監督管理是非常必要的,但嚴肅查處違法違規僅僅是手段。”楊洋說,在治標的同時也要治本,要兩手抓——“一手抓嚴格治理,一手抓行業導向”。

楊洋認為,加強黨的領導是規范校外培訓機構健康發展的根本前提,極為重要,刻不容緩。“校外培訓機構是社會主義教育的有益補充,全面加強黨對校外教育培訓行業的領導,推進黨組織‘全覆蓋’,確保校外培訓機構全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,落實立德樹人根本任務,促進中小學生德智體美勞全面發展。”

楊洋還建議,各縣市區可以定期舉辦校外培訓機構負責人專題培訓班,開展普法教育、行業規范教育;制定非學科類培訓標準,將與學科相關聯的培育學生情感態度價值觀的內容,納入非學科類培訓,指導學科類培訓機構有效轉型,形成科學的培訓導向與設置標準;堅持實事求是的態度,對校外培訓行業形成客觀、準確的價值判斷與事實判斷,形成正確的社會輿論,消除教育培訓行業的負面影響。

與此同時,必須加快引導校外培訓教育機構轉型。楊洋提出:首先,預留學科類培訓機構的轉型空間與轉型時間,可以考慮給予1到3個月的緩沖期,穩定培訓機構從業人員隊伍,減少焦慮,有效減輕學生課外培訓負擔;其次,探索創新服務內容與形式,挖掘校內教育難以做、不能做的教育領域,積極開拓新市場。譬如引導校外培訓機構探索開展職業類培訓,針對下崗工人、外來務工人員等群體開展繼續教育;第三,引導校外培訓教育機構重新尋找商業模式,鼓勵政府部門大力發展公益性青少年服務中心,選擇合規的培訓機構、吸納優秀的培訓機構師資,采取政府購買方式為青少年提供校外活動場所。

針對大家都關注的“資本”問題,楊洋則建議從嚴把控資本進入、規定資本用途,嚴禁將大量資本用于虛假廣告宣傳,鼓勵將資本用于教育信息技術創新,對于利用資本進行行業壟斷的機構果斷進行拆分,打擊資本在教育培訓行業的逐利行為。“必須引導學科類培訓機構堅持公益性,鼓勵已在工商部門登記為營利性的義務教育階段培訓機構,到民政部門重新變更登記為非營利性。”

當然,相較于強化對校外培訓行業的監管與引導,提高公辦學校的辦學質量與均衡水平,提升學校托管服務,緩解升學壓力、減低家長的培訓需求,引導家長和社會由關注分數轉向關注成長,營造良好的教育生態,可能才是解決教育焦慮的根本。

“這一點可以說已經成為全社會的共識,所以,‘雙減’政策一定不是不問青紅皂白、一關了之,而是實事求是、規范發展,適應和滿足老百姓對多樣化教育的需求,為之構建一個更加合理化的教育培訓市場。”楊洋表示,商會下一步,將引導會員企業依法依規開展培訓,克服過度教育,形成正確定位,從而發揮好對學校教育系統的補充作用。(傅春榮)

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

國內咖啡市場“內卷”嚴重 Tims咖啡中國瞄準上市之路

納斯達克或將迎來又一家咖啡上市公司。2021年8月17日,有消息稱,Tim Hortons China(以下簡稱Tims咖啡...

2021-08-18

相關閱讀

-

落實落細“雙減”政策 “三管齊下”強化校外培訓治理

‘絕不能把良心事業辦成逐利產業’,這其實是此次‘雙減’的最終目的。隨著被稱為...

-

武漢地鐵19號線首個盾構區間貫通 全線共有單線盾構區間12個

昨日,隨著盾構機花山壹號破壁而出,武漢地鐵19號線花山新城站—花山河站區間(簡稱花花區間)右線隧道順...

-

強降雨攜北風登陸湖北多地 暴雨行經多地澆滅暑熱

昨日處暑,強降雨攜北風登陸湖北多地,驅散暑熱,給當地送來清涼。根據氣象部門預報,今起三天,較強降...

-

零基礎學配音月入過萬,聲音變現真的這么容易嗎?

零基礎學配音,光動動嘴皮子就能月入過萬,你會動心嗎?靠聲音在家也能輕松賺錢1小時輕松賺1000塊……最...

-

北京將構建“房地聯動、一地一策”機制 遏制非理性拿地行為

近日,北京市住建委發布《北京住房和城鄉建設發展白皮書(2021)》(以下簡稱《白皮書》),指出下一步要推...

-

廣東在用貨車空車質量將成年檢必檢項目 大噸小標”問題受重視

記者從廣東省公安廳交管局獲悉,今年9月1日起,在用貨車空車質量將成為年檢的必檢項目,空車質量與注冊...

-

無人駕駛公交將在南沙“上崗” 實現L4級無人駕駛搭載語音機器人

智慧公交有哪些不同?車輛自己開智慧公交車可完全由L4級無人駕駛系統操控,安全員雖然坐在駕駛位上,但手...

-

7月廣州消費逐步回暖 工業品價格漲幅擴大

廣州市統計局表示:7月份,廣州消費逐步回暖,投資增勢良好,出口增長較快,物價總體平穩,工業品價格漲...

-

煤市出現“淡季不淡”現象 內蒙古重啟煤炭產能6000多萬噸

隨著碳達峰和碳中和發展目標的提出,多家煤炭企業對未來發展前景普遍表示悲觀。然而,今年以來,煤炭價...

-

動力電池產能需求超預期 鋰電隔膜擴產瓶頸“初顯”

在新能源汽車銷量持續旺盛帶動下,動力電池產能需求超預期。包括電解液原材料(VC溶劑、六氟磷酸鋰)、銅...

-

物流和原材料成本飆升 全球輪胎行業新一輪漲價潮將開啟

編前:漲價!對于已走過2021年大半時光的全球汽車供應鏈而言,年度關鍵詞幾乎非它莫屬。9月1日,身處芯片...

-

采耳業遍地開花 預計市場價值超過3000億元

作為亞健康調理分支的采耳保健產業,預計市場價值超過3000億元。采耳企業遍地開花的同時,行業競爭愈加...

-

昨日處暑 “秋老虎”發威后南京將秋意漸濃

處暑方過夜新涼,幾番秋雨送秋光。昨天我們迎來了24節氣中的第14個節氣——處暑。處暑之后,氣溫逐漸下...

-

南京職工基本醫療保險費減征3個月 惠及參保人員300余萬人

記者從南京市醫療保障局了解到,為幫助企業有效應對疫情,切實減輕企業負擔,自2021年8月1日至10月31日...

-

“蟲口奪糧” 保豐收 秋糧作物病蟲害防控進入關鍵期

當前,秋糧作物重大病蟲害陸續進入發生與防控關鍵時期。近日,農業農村部召開視頻會,對秋糧作物重大病...

-

動力電池回收誘人又“燙手” 精細化溯源管理體系亟待建立

大街上越來越多的新能源汽車,攜帶著一座誘人卻又有些燙手的富礦——動力電池。2021年被認為是動力電池...

-

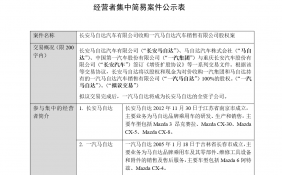

南北馬自達合并坐實 一汽馬自達將成長安馬自達全資子公司

近日,國家市場監督管理總局反壟斷局在官網公示《長安馬自達汽車有限公司收購一汽馬自達汽車銷售有限公...

-

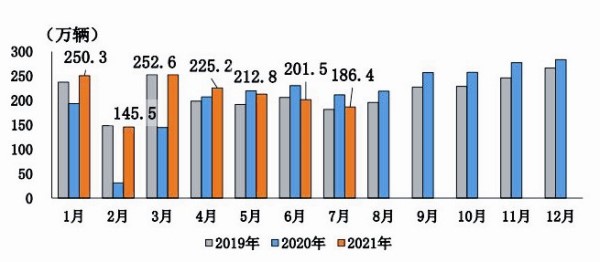

國內汽車市場淡季不淡 比亞迪等自主品牌銷量大漲

今年上半年,國內汽車市場展現出巨大的消費潛力,下半年以何種形勢開局,直接影響到今年整體市場走勢。...

-

名創優品全年虧損14.3億元 成敗皆因海外業務

近日,最強10元店名創優品交出了上市后的首年成績單。根據其公布的截至2021年6月30日的2021財年第四財季...

-

前7月廣州經濟持續穩定恢復 制造業高新領域動力強勁

廣州市統計局發布信息:7月份,廣州統籌推進疫情防控和經濟社會發展,工業生產增長穩定,服務業穩中有增...

-

前7個月汽車出口突破百萬輛 新能源汽車出口占比達15.7%

中國汽車工業協會(以下簡稱中汽協)統計的數據顯示,1~7月,我國汽車出口已經達到100 2萬輛,同比增長1...

-

芯片產能持續緊縮 上周全球汽車累計減產近50萬輛

據外媒報道,隨著疫情持續蔓延和芯片產能緊縮,豐田公司上周宣布減產,導致全球汽車減產數量大幅上升。...

-

華爾街英語陷破產泥潭 拖欠員工上千萬元工資

成人英語教育三巨頭之一華爾街英語近日深陷破產泥潭,這距離上一個巨頭——韋博英語倒下還不到兩年。一...

-

國產服飾品牌半年報表現亮眼 外來品牌顯頹勢

近日,服飾品牌紛紛發布半年報,從財報來看,國產品牌表現十分亮眼。例如,李寧上半年營收為101 97億元...

-

A股主要股指全線反彈 ST天山連續5天暴漲

暫別近期連續調整,本周首個交易日A股主要股指全線反彈,滬深股指漲幅均超過1%,創業板指數大漲逾3%。兩...

-

騰訊回購提振市場信心 騰訊控股盤中漲逾4%

8月23日,港股全面反彈,騰訊控股盤中一度漲逾4%。截至收盤,騰訊控股獲凈買入20 95億港元,報收433 8...

-

威士忌行貨到底比水貨好在哪里?

在市場上,像奢侈品、電子產品、高端護膚品、酒類等商品,都一直存在水貨交易。近年來被80、90后消費群...

-

深圳高溫黃色預警信號生效 未來幾天持續炎熱

昨天,鵬城晴天間多云,東部局地出現中雨。早晨最低氣溫26-28℃,白天最高氣溫33-35℃。深圳(含深汕)高...

-

《個人信息保護法》獲得通過 或將重塑互聯網經濟盈利模式

8月20日,《個人信息保護法》獲得通過,并將于11月1日起施行。隨著互聯網技術的普及,越來越多的個人事...

-

深圳建立個人破產與社會信用聯動機制 加強個人破產信用監督

記者23日從深圳市司法局獲悉,日前,深圳市破產事務管理署會同深圳市中級人民法院、深圳市市場監管局印...

-

五部門聯合發布汽車數據安全管理規定 為智能汽車收集個人隱私“上鎖”

我的車能刷臉開門,會不會泄露我的人臉信息?我的行駛數據會不會被傳到國外服務器上?……隨著汽車智能化...

-

河南加大住房公積金監管力度 嚴禁使用公積金貸款進行投機購性房

8月23日,河南省住建廳發布通知,進一步加強對逾期住房公積金個人住房貸款管理,加大住房公積金監管力度...

-

蘋果“侵犯隱私”報道增多 曝蘋果2019年就開始掃描用戶iCloud郵件

前不久,蘋果因為iOS 15的新機制陷入了隱私問題之中,其計劃在新系統中引入一種先進的本地哈希算法,可...

-

中國電信今日開盤再度一字跌停 官方回應:若破發將采用“綠鞋機制”

如果中國電信明日繼續跌停,跌停價將低于4 53元的發行價。8月20日,三大運營商之一的中國電信在A股上市...

-

小米11T獲得FCC認證 支持5G網絡預裝MIUI 12.5系統

今年下半年,小米除了發布小米MIX 4之外,還將會推出小米11系列新成員——小米11T。8月24日消息,小米1...

-

以蚊治蚊!廣東蚊子工廠日產500萬只科技蚊用于滅蚊

夏天你用什么方法滅蚊?殺蟲劑還是電蚊香?現在有團隊使用以蚊治蚊來滅蚊。8月24日消息,據媒體報道,在廣...

-

小米12渲染圖曝光 或全球首發驍龍898處理器

雖然今年驍龍888芯片性能非常強勁,但是因為隨之而來的發熱量巨大,各機型普遍采用了降頻策略,實際體驗...

-

多地充電樁利用率過低 平臺價格戰陸續在多城市上演

受限于電動車的保有量,國內電動車充電樁的利用率,也沒有滿足設計的使用需求。據央視報道,目前市場上...

-

小米MIX 4今日再開售 網友“吐槽”太難搶

8月16日,闊別三年的小米MIX系列旗艦——MIX 4開啟首銷,根據官方公布的戰報來看,本次首銷僅用時1分鐘...

-

小米11T系列全新旗艦定檔9月15日 將搭載驍龍888芯片

日前,小米官方通過海外社交平臺正式宣布,將于9月15日正式召開新品發布會,推出小米11T系列全新旗艦,...

-

iQOO 8正式發售:采用6.56英寸AMOLED全面屏 做到三邊等窄

今天,iQOO宣布iQOO 8正式發售。售價方面,8GB+128GB到手價3799元,12GB+256GB版到手價4099元,有耀、...

-

雙減+半導體缺貨 家用打印機行業或將迎來冬天

如果你最近想入手打印機,把今天的價格和剛過去兩個月的618電商購物節一比較,你會發現打印機的價格普遍...

-

消息稱蘋果全力準備iPhone 13系列備貨工作 預計整體銷售持續強勁

據外媒最新報道稱,蘋果正在全力準備iPhone 13系列的備貨工作,為的是下個月發布后(9月中旬發布)能夠第...

-

銀聯云閃付、微信條碼支付正式互通 條碼支付互聯互通時代將來臨

去年1月,曾流出銀聯與財付通達成條碼支付互聯互通合作的消息,雙方共同研究條碼支付互聯互通技術方案,...

-

中央氣象臺繼續發布暴雨藍色預警 江蘇安徽等11省區市局地有大暴雨

中央氣象臺8月24日06時繼續發布暴雨藍色預警:預計,8月24日08時至25日08時,江蘇南部、安徽中南部、湖...

-

Windows 11系統軟化UI增加情感聯系 不同模式設計不同音頻

每次Windows系統版本更迭,微軟都非常注重系統音頻。自然,Windows 11也不例外,新操作系統在音頻方面...

-

我國加速步入5G應用創新新階段 5G應用場景不斷擴展

我國正從5G網絡建設,加速步入5G應用創新的新階段。日前,工信部等十部委聯合印發的《5G應用揚帆行動計...

-

煤炭期貨均出現漲停 市場供應緊張局面持續上升

8月23日,焦煤、焦炭期貨均出現漲停。截至當日22點17分,焦炭、焦煤期貨主力合約均漲停,漲幅分別為9 9...

-

北京583處傳統地名入選保護名錄 承載千百年來北京發展演變歷史

北京老城地名承載了千百年來北京發展演變的歷史,不僅具有空間指位作用,而且與街巷共同展現了老城的空...

-

健合擴充寵物板塊 押注“它經濟”背后尋找新的業績增長點

繼去年11月披露擬斥資1 63億美元全資收購美國寵物營養品公司Solid Gold后,健合再擴充其寵物板塊。8月...

-

四方新材上市月余股價破發 歸屬凈利潤下滑33.11%

被稱為重慶混凝土大王的四方新材(605122)于8月23日晚間披露了上市后的首份中報,但業績表現讓投資者有些...

-

阿里同城零售版圖再迎人事調整 急補高層空缺

阿里同城零售版圖再迎人事調整。8月23日,據相關媒體報道,阿里董事局主席、CEO張勇對內發布全員信,宣...

-

通用汽車擴大召回7.3萬輛雪佛蘭Bolt LG化學股價大跌

據外媒報道,當地時間8月23日,韓國LG化學的股價大跌近10%,跌幅可能是自2020年3月以來最大的,該公司市...

-

7月份河北鋼鐵行業PMI為47.9% 鋼鐵下游產業鏈需求旺盛

從河北省冶金行業協會獲悉,7月份,河北省鋼鐵行業PMI為47 9%,環比上升3 5個百分點。PMI即采購經理人...

-

多地上調房貸利率動作不斷 購房者還款壓力加大

8月9日,內蒙古自治區下發 《關于調整購買第二套住房貸款利率的通知》;8月5日,南京二手房房貸利率上浮...

-

星星科技突爆“大雷 審計機構等責任主體或涉嫌信披違規

在股價連續五天跌去40%后,星星科技(300256)上周末突爆大雷,公司2020年凈利潤由盈利5203萬元更正為虧損...

-

北京580歲古流蘇樹迎來盛花期 花期時間僅為10天左右

密云區新城子鎮蘇家峪村,580歲的古流蘇樹迎來了盛花期。因為采取了樹木本體和生境整體保護的新模式,古...

-

寧夏完成全國首個330千伏GIL管母改造工程 成功破解電網難題

一次設備測溫正常,盤清、盤固線的隱患終于解決了!8月19日,國網寧夏檢修公司六盤山運維中心員工馬旭結...

-

“深房理”案件為炒房者敲響警鐘 對違規炒房者嚴懲不貸

深房理的炒房套路、炒房規模和玩法被曝光后,震驚全國。人們紛紛驚嘆:聽說過炒房客猖獗,但沒想到竟然...

-

“雙減”政策落地滿月 拍照搜題軟件陸續進行整改

在雙減政策落地的一個月時間內,教培行業風起云涌。其中,被明令禁止的拍照搜題軟件也陸續進行了整改。...

-

全球芯荒再加劇 沃爾沃汽車再度暫停哥德堡工廠生產

吉利旗下的沃爾沃汽車在8月23日表示,受半導體芯片供應短缺的影響,該公司位于瑞典哥德堡郊區托斯蘭達(T...

-

A股上市險企首份半年報出爐 中國人保回應暴雨理賠及股價下跌等問題

A股上市險企首份半年報的出爐,將保險業的目光聚焦于中國人民保險集團股份有限公司(以下簡稱中國人保)半...

-

新概念“工業母機”獲資金熱捧 市場普漲外資卻小幅買入

23日,A股普漲,兩市超3600只個股上漲,其中149只漲停,而跌停僅有6只。大漲個股主要集中在熱門賽道股和...

-

起火頻現調查結果卻少見 新能源汽車到底怎么了

為什么新能源起火事故頻現,但事故調查結果卻少見?伴隨新能源汽車銷量增長,起火事故頻繁出現。但令人遺...

-

江鈴汽車掛牌出售江鈴重汽100%股權 基準價款為7.81億元

8月23日消息,江鈴汽車公告,掛牌出售江鈴重汽股權取得進展,公司擬向Volvo Lastvagnar Aktiebolag出...

-

胖哥倆肉蟹煲食品安全問題引關注 解決食安問題拒絕“鬼打墻”

接連被曝光問題的餐飲品牌一個比一個紅,問題一次比一次惡劣。猝不及防的打擊下,消費者脆弱的心理防線...

-

溫室氣體增加或有助于大型火山噴發 導致更加突然和極端的降溫

地球上幾乎沒有什么力量比一次大型火山爆發更強大了。威力最大時,火山會將數百萬噸阻擋陽光的粒子注入...

-

廣州特斯拉發生自燃波及旁邊寶馬 車輛已被相關部門封存調查

8月23日,據財聯社報道,有寶馬車主爆料稱,一輛特斯拉車在廣州地下車庫發生自燃,并拉上自己的寶馬車共...

-

被投機資金炒壞 中國電信上市次日“一”字跌停

繼上市首日大漲34 88%之后,中國電信8月23日一字跌停,讓上市當天追高的投資者吃了大虧。就中國電信短...

-

多益網絡陷入追查貪污腐敗事件 11名女員工被清退

半個多月前還因與咪咕音樂落地第一場音游聯動大型演出而熱鬧不已,沒想到半個月后,多益網絡卻陷入了一...

-

創業板注冊制開市滿一周年 182股圓夢A股總市值約1.88萬億

去年8月24日,創業板注冊制下首批星宿股集體掛牌交易,標志著創業板注冊制時代的來臨。如今,創業板注冊...

-

特斯拉上海工廠Model Y日產量達1000輛 Model Y已進入高產階段

據外媒報道,特斯拉上海超級工廠Model Y的日產量已達1000輛,超過Model 3的日產量(800輛)。上周,特斯...

-

《掃黑風暴》盜版泄露遭侵權 科技創新保護版權成大勢所趨

日前,熱播連續劇《掃黑風暴》送審樣片版本被曝光網絡并在極短時間內廣泛傳播。版權方無奈發出聲明,稱...

-

二手車市場利好政策頻頻出臺 國家發力循環消費擴大二手車流通

二手市場是今后一個很大的市場。在8月23日國新辦舉行的新聞發布會上,商務部部長王文濤這樣說道。在傳統...

-

金字火腿擬籌劃控制權變更事項 公司股票于23日午間臨時停牌

時隔兩年半,金字火腿(002515)再度將控制權變更事項提上日程,公司股票于23日午間臨時停牌。重組后正式...

-

海馬汽車上半年營收同比增長48.35% 凈利潤虧損超8000萬元

8月23日,據財聯社報道,海馬汽車公布2021年半年度報告,公司上半年實現營業收入約9 26億元,同比增長4...

-

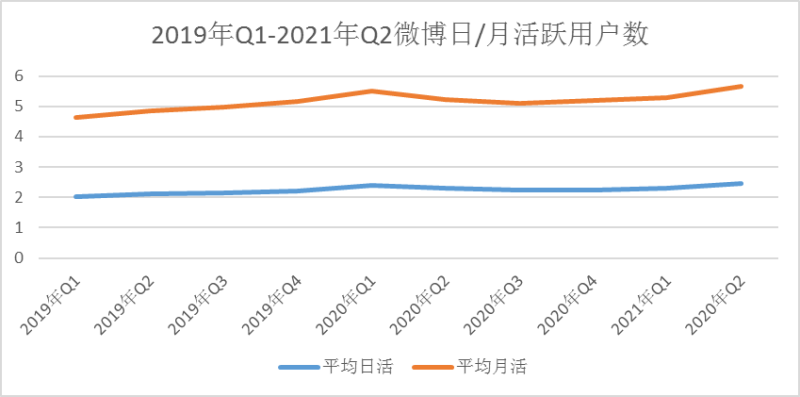

微博公布熱搜產品管理規則 極力否認“花錢撤熱搜”傳言

微博又因為熱搜上了熱搜。8月23日,微博公布了熱搜產品管理等規則,以澄清花錢撤熱搜等不實傳言,隨后相...

-

北京地鐵19號線或于年底開通運營 貫通北京南北全長約22.4公里

記者今天從北京豐臺區獲悉,今年年底,北京軌道交通預計開通運營7段地鐵線路,涉及豐臺新開線路為地鐵19...

-

央行規范人民幣及相關商品買賣行為 “圈定”三類買賣范圍

人民幣買賣都有什么規范?哪些能買哪些不能買?在宣傳上又該注意哪些紅線?境外人民幣能買嗎?大眾廣泛關注...

-

全球汽車芯片供應短缺影響生產 韓國7月汽車出口同比下降2.9%

據外媒報道,8月18日的數據顯示,由于全球汽車芯片的供應短缺影響了生產,韓國7月汽車出口同比下降了2 ...

-

北京通州上半年超市成投訴重災區 食品安全問題備受關注

記者今天從北京市通州區消費者協會獲悉,2021年上半年,通州區受理消費者投訴中,投訴數量較多的企業主...

-

中華聯合人壽智能化服務再創新舉

以客戶為中心,以客戶需求為導向是中華聯合人壽運營智能化服務體系的核心切入點。為真正實現全流程智能...

-

自燃事故頻發 廣州一高檔小區車庫特斯拉自燃波及隔壁車輛

8月23日凌晨,廣州日報記者從知情人士處獲悉,8月22日14時許,一輛特斯拉汽車在珠江新城一小區地下負二...

-

南北馬自達在華合并靴子落地 一汽馬自達將并入長安馬自達

傳了許久的南北馬自達在華合并業務一事兒,終于定下了。據悉,長安馬自達將以股權和現金對價的形式收購...

-

我國5G手機終端連接數已達3.92億戶 移動互聯網流量大幅增長

近日,工信部發布2021年1-7月通信業經濟運行情況,其中1-7月,移動電話用戶總規模保持穩定,5G用戶數快...

-

vivo將取消大小周工作制 改為常規的每周5天工作制

8月23日,有網傳消息稱,vivo將取消大小周工作制,改為常規的每周5天工作制。該消息很快得到了證實,viv...

-

鄭州暴雨警報解除 交警喊話車主移車

因天氣預報報告8月19日河南鄭州部分地區會有暴雨或者大暴雨,不少車主將車輛停到高架的坡道上。車主對記...

-

聯想小新Air 14 Plus 2021酷睿版問世 搭載全新i5-1155G7處理器

今天,聯想小新新款問世,它就是小新Air 14 Plus 2021酷睿版,搭載全新i5-1155G7處理器,以及MX450獨...

-

小米7億元成立公寓管理公司 或擴展出租公寓業務

多年來,小米堅持將已有的各種高端產品盡可能的平民化,讓更多人能體驗到科技產品的魅力,尤其是學生黨...

-

iQOO 8即將迎來首銷 做到接近四邊等寬視覺效果

iQOO于8月17日發布了iQOO 8和iQOO 8Pro兩款旗艦,其中iQOO 8即將迎來首銷。今天,iQOO官方預告iQOO ...

-

“祝融號”火星工作100天 獲取約10GB原始數據

2021年5月15日,執行我國首次火星探測祝融號火星車成功實現火星著陸。8月23日,據@我們的太空 消息,今...

-

天津首個氫能運輸示范應用場景啟用 網絡貨運開啟“氫時代”

記者從天津市交通運輸委獲悉,8月20日上午,由天津市交通運輸委組織推動實施的全市首個氫能運輸示范應用...

-

貝克勒交易所Becquerel歐盟首獲認證交易所

貝克勒交易所Becquerel:成為歐盟28國首個獲許可的數字貨幣交易所據官方消息,貝克勒交易所Becquerel成...

-

監管部門三次發文規范債券市場 高收益債市場或迎新發展

近日,央行官網發布《2021年7月份金融市場運行情況》。值得注意的是,進入8月以來,監管部門已三次發文...

-

重拳整治信貸資金入樓市灰色鏈 提高信貸資金使用效率

據報道,北京地區經營貸中介機構的包裝服務費又漲價了,申請300萬元經營貸至少要花近9萬元才能得到中介...

-

混動電池市場逐漸升溫 2025年混動電池需求有望達95GWh

近來,混合動力汽車(HEV)電池領域,呈現逐漸升溫之勢。8月4日,欣旺達發布公告稱,于近日收到了華霆(合...

-

河南新興產業投資引導基金規模達1500億元 為產業復工備好“錢袋”

新興產業復工復產缺錢咋辦?8月20日,記者從省政府辦公廳獲悉,日前,我省印發了《新興產業投資引導基金...

-

眾企業加快布局物流機器人賽道 物流智能化轉型加速

伴隨大數據、5G、云計算等新興技術的蓬勃發展,物流行業正在邁入智能化階段,并且從單一設備的智能走向...

-

2021年河南應屆普通高校畢業生達70.6萬人 畢業生如何高質量就業

你的工作找好了嗎?這幾個月,王楠熟悉的人碰到她,總會問一句。大學剛畢業的她,找個好工作是今年最重要...

-

河南首批災后重建項目2015個 涉及市政、交通等多個領域

堅持項目為王推進災后重建。8月23日,記者從省發展改革委獲悉,我省確定首批災后重建基礎設施項目2015個...

閱讀排行

精彩推送

- 落實落細“雙減”政策 “三管...

- 武漢地鐵19號線首個盾構區間貫通...

- 強降雨攜北風登陸湖北多地 暴雨...

- 零基礎學配音月入過萬,聲音變現...

- 北京將構建“房地聯動、一地一策...

- 廣東在用貨車空車質量將成年檢必...

- 無人駕駛公交將在南沙“上崗” ...

- 7月廣州消費逐步回暖 工業品價...

- 煤市出現“淡季不淡”現象 內蒙...

- 動力電池產能需求超預期 鋰電隔...

- 物流和原材料成本飆升 全球輪胎...

- 采耳業遍地開花 預計市場價值超...

- 昨日處暑 “秋老虎”發威后南京...

- 南京職工基本醫療保險費減征3個...

- “蟲口奪糧” 保豐收 秋糧作物...

- 動力電池回收誘人又“燙手” 精...

- 南北馬自達合并坐實 一汽馬自達...

- 國內汽車市場淡季不淡 比亞迪等...

- 名創優品全年虧損14.3億元 成敗...

- 前7月廣州經濟持續穩定恢復 制...

- 前7個月汽車出口突破百萬輛 新...

- 芯片產能持續緊縮 上周全球汽車...

- 華爾街英語陷破產泥潭 拖欠員工...

- 國產服飾品牌半年報表現亮眼 外...

- A股主要股指全線反彈 ST天山連...

- 騰訊回購提振市場信心 騰訊控股...

- 威士忌行貨到底比水貨好在哪里?

- 深圳高溫黃色預警信號生效 未來...

- 《個人信息保護法》獲得通過 或...

- 深圳建立個人破產與社會信用聯動...

- 五部門聯合發布汽車數據安全管理...

- 河南加大住房公積金監管力度 嚴...

- 蘋果“侵犯隱私”報道增多 曝蘋...

- 中國電信今日開盤再度一字跌停 ...

- 小米11T獲得FCC認證 支持5G網絡...

- 以蚊治蚊!廣東蚊子工廠日產500...

- 小米12渲染圖曝光 或全球首發驍...

- 多地充電樁利用率過低 平臺價格...

- 小米MIX 4今日再開售 網友“吐...

- 小米11T系列全新旗艦定檔9月15日...

- iQOO 8正式發售:采用6.56英寸A...

- 雙減+半導體缺貨 家用打印機行...

- 消息稱蘋果全力準備iPhone 13系...

- 銀聯云閃付、微信條碼支付正式互...

- 中央氣象臺繼續發布暴雨藍色預警...

- Windows 11系統軟化UI增加情感...

- 我國加速步入5G應用創新新階段 ...

- 煤炭期貨均出現漲停 市場供應緊...

- 北京583處傳統地名入選保護名錄...

- 健合擴充寵物板塊 押注“它經濟...

- 四方新材上市月余股價破發 歸屬...

- 阿里同城零售版圖再迎人事調整 ...

- 通用汽車擴大召回7.3萬輛雪佛蘭B...

- 7月份河北鋼鐵行業PMI為47.9% ...

- 多地上調房貸利率動作不斷 購房...

- 星星科技突爆“大雷 審計機構等...

- 北京580歲古流蘇樹迎來盛花期 ...

- 寧夏完成全國首個330千伏GIL管母...

- “深房理”案件為炒房者敲響警鐘...

- “雙減”政策落地滿月 拍照搜題...

- 全球芯荒再加劇 沃爾沃汽車再度...

- A股上市險企首份半年報出爐 中...

- 新概念“工業母機”獲資金熱捧 ...

- 起火頻現調查結果卻少見 新能源...

- 江鈴汽車掛牌出售江鈴重汽100%股...

- 胖哥倆肉蟹煲食品安全問題引關注...

- 溫室氣體增加或有助于大型火山噴...

- 廣州特斯拉發生自燃波及旁邊寶馬...

- 被投機資金炒壞 中國電信上市次...

- 多益網絡陷入追查貪污腐敗事件 ...

- 創業板注冊制開市滿一周年 182...

- 特斯拉上海工廠Model Y日產量達...

- 《掃黑風暴》盜版泄露遭侵權 科...

- 二手車市場利好政策頻頻出臺 國...

- 金字火腿擬籌劃控制權變更事項 ...

- 海馬汽車上半年營收同比增長48.3...

- 微博公布熱搜產品管理規則 極力...

- 北京地鐵19號線或于年底開通運營...

- 央行規范人民幣及相關商品買賣行...

- 全球汽車芯片供應短缺影響生產 ...

- 北京通州上半年超市成投訴重災區...

- 中華聯合人壽智能化服務再創新舉

- 自燃事故頻發 廣州一高檔小區車...

- 南北馬自達在華合并靴子落地 一...

- 我國5G手機終端連接數已達3.92億...

- vivo將取消大小周工作制 改為常...

- 鄭州暴雨警報解除 交警喊話車主移車

- 聯想小新Air 14 Plus 2021酷...

- 小米7億元成立公寓管理公司 或...

- iQOO 8即將迎來首銷 做到接近...

- “祝融號”火星工作100天 獲取...

- 天津首個氫能運輸示范應用場景啟...

- 貝克勒交易所Becquerel歐盟首獲...

- 監管部門三次發文規范債券市場 ...

- 重拳整治信貸資金入樓市灰色鏈 ...

- 混動電池市場逐漸升溫 2025年混...

- 河南新興產業投資引導基金規模達...

- 眾企業加快布局物流機器人賽道 ...

- 2021年河南應屆普通高校畢業生達...

- 河南首批災后重建項目2015個 涉...