偽“以房養老”騙局背后:試點推進滯緩仍屬小眾 參與主體稀缺

從2014年6月,原保監會發布《關于開展老年人住房反向抵押養老保險試點的指導意見》并在7月1日執行試點至今,已經約7年時間,肯定、質疑、期待、建議,各種聲音此起彼伏。

一邊,是進展緩慢,受困于房價未來估值不明朗、專業能力要求較高等因素,"以房養老"參與主體稀少,市場認知不足;另一邊,是金融詐騙頻發,近日,銀保監會即發布風險提示,就用“以房養老”名義詐騙老年人資金的行為進行披露和提醒。難點、痛點、一一待解,對于"以房養老"如何定位、如何進一步推進試點,都需要持續思考。

試點7年,推進滯緩仍屬小眾

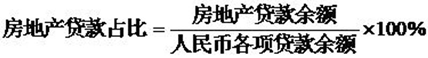

以房養老,“學名”為老年人住房反向抵押養老保險,即將住房抵押與終身養老年金保險相結合的創新型商業養老保險。擁有房屋完全合法產權的老年人將房產抵押給保險公司,繼續擁有房屋占有、使用、收益和經抵押權人(保險公司)同意的處置權,并按照約定條件領取養老金直至身故;老年人身故后,保險公司獲得抵押房產處置權,處置所得將優先用于償付養老保險相關費用。

早在2013年,《國務院關于加快發展養老服務業的若干意見》就已釋放信號,提出開展老年人住房反向抵押保險試點。2014年6月,原保監會出臺指導意見,正式啟動試點,北京、上海、廣州、武漢為試點城市,2016年7月,試點范圍擴大至各直轄市、省會城市、計劃單列市以及江蘇省、浙江省、山東省、廣東省的部分地級市,并將試點期間延長至2018年6月30日。2018年8月,試點范圍再度擴大到全國。

以房養老模式,有明顯的利好,“首先,與終身年金險結合,承擔長壽風險,依照合同約定按月向老年人支付養老年金直至身故;其次,滿足老年人‘居家養老’需求,對老年人生活環境、生活方式影響較小”,清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心研究總監朱俊生向藍鯨保險介紹道,“此外,老年人過世后,其房產處置所得在償還養老保險相關費用后,剩余部分仍然歸法定繼承人所有,如房產處置所得不足以償付,保險公司將承擔相應風險,不再追償” 。

那么落地情況如何呢?2015年3月,幸福人壽推出國內首款以房養老產品“房來寶老年人住房反向抵押養老保險(A款)”,北京、上海等8城至今約209位老人參保,截至2021年4月30日,發放養老金6000余萬;2016年10月,人保壽險推出“安居樂”試點產品,但目前,該產品已無音訊。

供給者寥寥,一定程度上也就造成“以房養老”宣傳、認知的不到位,藍鯨保險聯系北京地區多位老人及家屬,多數表示并未聽說過該項目,或是聽說個這個名稱,詳細情況卻并不了解。

“這種保險目前在我國還處于試點階段且比較小眾,其準入門檻高、法律關系復雜、風險因素多,對機構業務開展和銷售管理都非常嚴格”,這是近日一封涉及以房養老的風險提示中,銀保監會對于以房養老的一句介紹。

難關重重:傳統觀念束縛,房產估值困難

參與主體稀缺,落地推進緩慢,是“以房養老”試點正在面臨的窘境,形成原因,也尤為復雜。

“以房養老是我國養老保障體系的一部分,但非主要部分,主要是起到補充作用”,上海財經大學金融學院教授粟芳向藍鯨保險分析,在她看來,分析以房養老的桎梏和發展,首先要明確以房養老的定位。“養老面臨的主要難題就是養老金的籌措,住房抵押,是籌措養老金的渠道之一,而非主要渠道,因此也就難以出現遍地開花的局面”。

朱俊生也認同這一觀點,他認為,以房養老是滿足特定人群的部分養老需求,是為已退休或有房產但養老資金不足的老年人提供增加養老收入的新手段,使房產這一老年人主要的存量資產在不轉移使用權的前提下能夠轉化為養老資金,豐富老年人的養老選擇,增加老年人的養老資金來源。

在明確“以房養老”是一種積極嘗試的前提下,再具體來看試點的難關。首先,主觀因素上,傳統的養老、住房、財產傳承觀念使諸多老年人望而卻步。而客觀因素有更多可思考空間。

“當前我國的房地產制度還有完善空間,對于未來的稅收政策等情況,還不夠明晰”,據粟芳分析,西方國家主要實行財產私有化,對于財產買賣、未來的安排較為明確;同時,我國房地產價格還并不穩定,難以預期。

其實,從技術角度而言,以房養老并不復雜,保險公司在定價時,一方面考慮對養老保險的定價,另一方面即在于對房產的估值。未來房產價格走勢的不明朗,對房產增值、折舊情況的考量等,導致保險公司作為產品供給方,對可能造成的虧損風險有所擔憂。

而參與以房養老,需要具備房屋評估、盡職調查、抵押登記、業務公證,涉及多個部門和外部機構,且不同地區的流程和操作要求也不盡一致,朱俊生認為,較高的專業要求,也給保險公司入局,形成了阻力。

此外,朱俊生補充,相當一部分老年人的房產無法上市交易,也成為以房養老推進的阻礙因素之一,“福利分房、房改房,如央產房、軍產房、院產房等等/可以留給子女繼承或退給單位,但不允許上市交易,無法辦理抵押登記手續”。

明晰“補充”價值,由政策端、主體端發力完善

其實,在龐大需求之下,再小眾的市場,都具有發展空間。當前,在人口老齡化背景下,我國家庭結構正在發生變化,家庭規模縮小,“4-2-1”型家庭群體逐步龐大,失獨家庭和“空巢”家庭群體逐漸增加,老年人獨居比例提升,加之護理費用的上升,小眾的“以房養老”,也有可期待的空間。

那么問題,就要逐一擊破。首先,業內呼吁配套政策的進一步完善,包括在金融、財稅、國土、司法、住建等方面,通過相關政策的完善,為以房養老的推進,提供空間。但顯然,政策、制度的推進,并非一朝一夕,還需要行業,從更為細化的角度著手。

全國人大代表周燕芳在今年代表議案中提出,建議完善反向抵押老年養老產品的設計。由行業協會或監管部門牽頭,針對上海地區的“房產富裕、貨幣貧困”老年人,通過精算模型設計跨周期及多層級的統一房養老險產品,滿足市場需求及降低市場風險。建議在產品條款中,增加在一定時間后可以重新簽訂協議的權力條款,根據當年的市場行情,對抵押房屋價值進行重新估值及養老年金的發放,應對擔憂。同時,建議銀保監會推動以房養老保險保單的資產證券化的試點,以盤活固定資產、降低流動性風險,提高保險公司及其他金融機構對市場的參與度。

從保險公司角度來說,可將養老保險金與養老保險服務進行結合,如保險公司與護理機構合作,或自建護理服務體系,服務于參與以房養老的老年人,也可同時引入長期護理保險,豐富產品價值;同時創新房屋增值分享型新產品,應對消費者對于房價波動產生的顧慮。

粟芳則在養老保障的宏觀視角提出,以房養老畢竟是補充型保險保障,目的還是在于應對養老需求,一個城市中有兩至三家保險公司提供以房養老就已經足夠了,建議保險公司付諸精力于開發更多的養老保險產品,豐富市場。

防范騙局,需持續加強教育、信息披露

值得一提的是,“以房養老”為人所知的渠道,還在于近年來諸多假借其名進行的金融詐騙行為。近日,銀保監會發布的風險提示,即就用以房養老名義詐騙老年人資金的行為進行披露和提醒。

當前,不少不法分子,以國家政策名義掩蓋非法集資的本質,打著“以房養老”、有高收益回報等旗號誘騙老年人辦理房產抵押,再把借來的錢拿去買其所推薦的理財產品,風險極高,且暗藏陷阱。而所謂“理財產品”很可能是虛假的,借來的錢最終進入非法機構口袋。

“騙局頻發,根本原因在于消費者對于以房養老的概念、規則并沒有很好地理解,甚至一些機構人員,也缺乏對以房養老的正確認知,將以房養老視為與房地產項目掛鉤的噱頭”,粟芳認為,相關的教育和理念的推廣迫在眉睫,需要保險機構、行業協會、媒體共同努力,完善消費者的保險意識。

也需要消費者梳理正確的投資理財觀念,不要投資業務不清、風險不明的項目;同時注意選擇正規機構與正規渠道,到咨詢正規金融機構的專業人員,多與家人商量,對投資活動的真偽、合法性進行必要的判斷和了解。

而從機構角度來說,業內建議,相關金融機構應準確、全面的將相關情況進行披露,包括自身資質、消費者進行房產反向抵押貸款的收益、成本以及相關的風險。對于具體的產品信息、銷售渠道、銷售人員同樣應該進行及時披露,從而幫助消費者充分獲得相關信息,防范風險。

也有律師提出,希望監管部門加大監管力度,建議老年人去辦理房屋抵押過戶或公證時,相關辦理機構或主管部門能夠在辦理的流程當中履行審核及風險提醒義務,以便及時發現問題。(石雨)

責任編輯:hnmd003