天問一號開啟繞火之旅 3個月后將在火星著陸

我國第一個火星探測器天問一號于臘月二十九成功被火星捕獲,開始繞火星飛行,飛行的方向也已經通過一次平面機動從繞著火星的赤道飛變成了繞著火星的南北極飛。繞火星飛行,是我國第一次火星探測三步走任務“繞、著、巡”中的第一步,也是整個火星探測任務中技術風險最高、技術難度最大的環節之一。2月5日,國家航天局公布了天問一號傳回的首幅火星高清照。2月12日,天問一號繞火星飛行的影像也首次展現在公眾面前。

火星是人類在太陽系中最近的鄰居之一,現在,它和地球之間的距離大約為2億公里。天問一號在經歷近7個月的奔火旅程后,終于成功開始繞火星飛行。從它第一次繞火星飛行的視頻中可以看到,火星大氣、火星表面的環形地貌清晰可見。

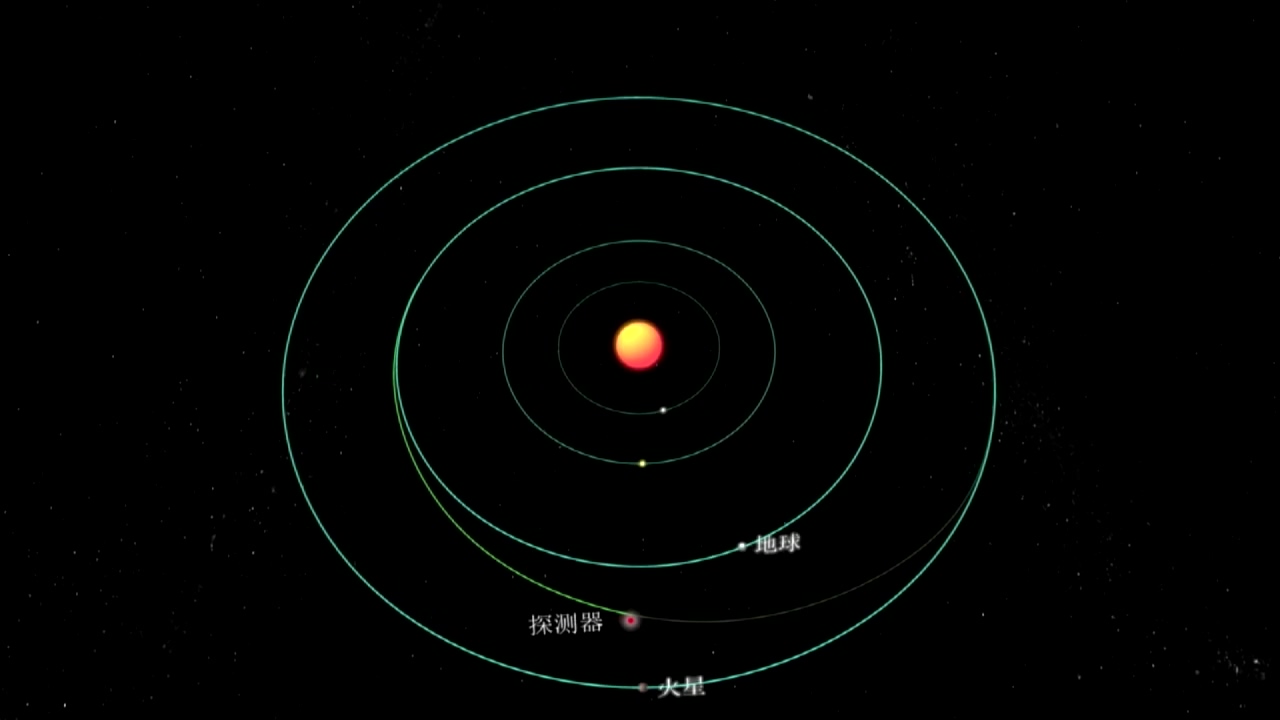

從2020年7月發射,天問一號飛行距離已經超過了4.89億公里,漫漫星路,它一直以太陽為中心飛行,目標就是在探測器到達火星軌道時,火星也剛好到達。從而實現被火星捕獲,成為圍繞火星飛行的一顆衛星。

航天科技集團八院天問一號環繞器副總設計師朱新波說: “可以理解成一輛車行駛在高速公路上,現在要出去進入匝道,時機不能早也不能晚。這個時候剎車就要求位置和速度,對當前位置和速度有比較精確的測量,同時還需要對剎車力的大小要有保證。”

從飛行軌道調整到探測器姿態調整,再到相對火星減速,整個近火過程細節多,要求高,堪稱人類航天器探火的一個生死關口,也是完成后續任務重要的基礎。

航天科技集團五院天問一號著陸巡視器總體主任設計師董捷說: “它是一次性不可逆的過程,如果發動機沒有點火,或者說點火的姿態有問題就飛出去了,可以認為這個任務失敗了。”

為了完成近火制動,天問一號不僅跑得遠,也是自主化程度最高的一個。為了確保自己在茫茫太空飛行時能準確找到通往火星的出口,除了傳統的無線電通信導航以外,天問一號第一次利用光學導航敏感器作為備份導航工具,這就是給探測器安上了一雙眼睛,能讓它自己判斷在太空里的位置。

朱新波說: “它主要是通過拍攝火星,然后根據火星圖像的大小,確定距離、確定火星跟探測器之間的方向,對軌道有自主的導航,在地面無線電失效的情況下,可以把自主導航數據接進去。”

2月10日,天問一號近火制動準時開始。要讓天問一號順利被火星捕獲,要在15分鐘左右的時間內,把探測器與火星的相對速度降低到可以被火星捕獲到范圍內,根據之前的設計方案,完成這一任務的主角是就探測器上一臺3000N發動機,這是我國為了深空探測任務專門研制的發動機。近火制動過程中的點火,是它在天問一號任務中最重要的工作之一。

時延,是人類進行深空探索面臨的共同難題。此前嫦娥探月時,時延只有一兩秒,感覺并不明顯,大多數時候地面還可以直接控制探測器的動作。但是,天問一號到達火星時,探測器發出的信號需要在宇宙空間里跑11分鐘左右才能到達地球,地面上的操控人員即使能實時作出判斷回復,到達探測器時又已經過去了11分鐘,早就錯過了合適的動作時機,因此判斷動作時機到來時,天問一號需要自動執行任務。

朱新波說: “我們都是通過延時指令的形式去操作,延時指令實際上是什么意思呢?它是在原計劃指令內容上加上一個時間,然后把這些指令發到探測器上之后,探測器會存儲下來,然后根據這些時間標簽去執行相應的動作,或者去觸發一系列的動作。”

按照計劃,近火捕獲開始15分鐘后發動機點火就會結束,即使加上11分鐘的時延,26分鐘后地面就能接到第一批遙測數據確認整個近火制動的情況,但是因為飛行的軌道設計,發動機點火開始后沒多久,天問一號就飛到了火星的背面,稱為火星的“星掩區”,此時,火星的遮擋完全中斷了探測器和地球之間的通信。

2021年2月10日20時15分,火星遮擋收不到信號,此時,地面控制人員能做的只有一件事:等。這個時候探測器上一旦有任何問題,地面都一無所知,為了保證整個任務能順利完成,在研發過程中,僅僅制動捕獲的工作就設計了50多個故障預案。

2月10日,發動機點火幾十分鐘后,地面終于收到了來自天問一號的消息。成功被火星捕獲后,天問一號解鎖了新任務,接下來三個月,探測器在幾次變軌后就要開啟火星登陸準備模式。火星探測“繞、著、巡”三個任務聽起來似乎是依次完成,但要在2億公里外完成所有任務,許多動作都是相互交織,彼此關聯。比如飛行軌道的設計,必須兼顧不同任務的需求,近火制動時進入“星掩區”就是這樣一個平衡的結果。

航天科技集團五院天問一號探測器總體軌道主任設計師周文艷說: “在設計的時候如果以其他狀態到達火星,它可以整個過程有通訊,但是對于后續完成其他任務會帶來困難,著陸巡視器一進去,電源可能就會不夠,達不到預期的目的。權衡任務約束,還是選擇了它會進入星掩的狀態。”

就在天問一號探測器一路奔火的途中,在地面,火星車1∶1復制的試驗車還在不停進行地面驗證,為著陸后可能遇到的情況做準備。跟月球上的玉兔車相比,火星車即將開始的火星漫步,不光要面臨長時延帶來的操控難題,還要面對火星上復雜的氣候和地理環境。

航天科技集團五院天問一號火星車遙操作主任設計師張建利說: “在火星表面整個地形是崎嶇的,像人一樣,腳踩下去有可能就陷進去了,整個生命就結束了,還有沙塵暴什么時候來這些都是未知的。”

2月15日,天問一號進行了遠火點平面機動,讓探測器的飛行從繞著火星的赤道變成繞著火星南北極。再經過一次調整后將進入停泊軌道,這幾次軌道的調整,就是為了讓天問一號親眼看一看之前選中的著陸點。

董捷說: “把軌道掰過來,掰成接近于垂直赤道平面的軌道,主要和后面任務進行銜接。可以過火星的緯度更高一些,我們在北緯20度到30度的著陸區停泊軌道,主要是保證每圈都能過著陸點。”

從發射后奔火到近火制動,這一路上,天問一號探測器并沒有全部開機,負責飛行的主要是環繞器,火星車和著陸平臺目前還在休眠中,何時將它們喚醒,讓它們開始工作,關鍵就要看接下來三個月環繞器工作的結果。

朱新波說: “環繞器會利用攜帶的高分辨相機,對著陸巡視器預定的著陸區進行詳細的地形、地貌探測,同時還會利用中分辨相機、紅外礦物分析儀,對著陸區附近的大幅寬的大面積的區域進行沙塵暴探測,因為擔心著陸的時候會有沙塵暴的影響,所以說在停泊軌道上,整個來講就是會對著陸區的環境進行探測預報,為著陸器的著陸提供一個比較好的著陸環境預報,然后我們會擇機跟著陸巡視器進行分離。”

而對環繞器而言,完成著陸預報后,它的工作還遠沒有結束,著陸巡視器如果能在火星表面正常開展工作,環繞器將為火星表面探測和地球的通信擔當中繼衛星,傳遞信號,而等到火星車三個月的工作計劃結束后,環繞器還將繼續長達一個火星年,相當于兩個地球年的深度探測工作。

朱新波說: “三個月之后,我們會轉入正式的科學任務軌道,在科學任務軌道上,要開始對火星的地形地貌、土壤結構、水冰分布,表面的物質成分以及火星的空間環境進行探測,最終會形成火星全球圖。”

天問一號任務目標是通過一次發射實現火星環繞、著陸和巡視探測,從而拉開我國行星探測帷幕。目前,天問一號已經實現“繞”這一目標,成為火星的一顆人造衛星,這看似簡單的任務卻大有玄機,也和整個火星探測任務環環相扣,不僅有精確到秒的計算,也有前后期任務的相互配合。更重要的是,這也意味著中國航天器完全具備了行星際空間旅行的能力,接下來,讓我們一起期待3個月后的火星著陸。

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

受不利氣象條件和煙花爆竹燃放影響 我國北方及中部區域出現空氣重度污染

生態環境部數據顯示,2021年春節期間(除夕19時至正月初一6時),受不利氣象條件和煙花爆竹燃放影響,我國...

2021-02-14 -

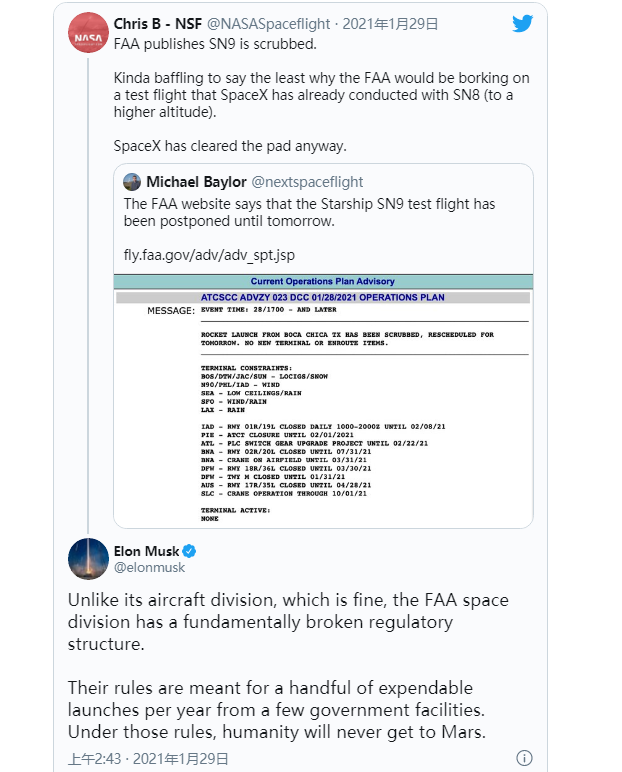

星際飛船高空試飛或違規 SpaceX被FAA正式調查

2月1日消息,據外媒報道,SpaceX日前因為發射其Starship SN8違反了美國聯邦航空管理局(簡稱FAA)的測試...

2021-02-01