社區(qū)為村民發(fā)800萬元紅包引關(guān)注 好福氣是干出來的

臨近年關(guān),山東省沂南縣界湖街道南村社區(qū)為村民送上了約800萬元的年底大“紅包”,而且還準(zhǔn)備了價值24萬余元的花生油和面粉等年貨,引來不少網(wǎng)友羨慕,該社區(qū)也成為網(wǎng)友眼中“別人家的社區(qū)”。

聲音

《浙江日報》:“一滴汗珠萬粒糧,萬粒汗珠谷滿倉”“扁擔(dān)是條龍,一世吃不窮”“不想流汗,休想吃飯”……我們品一品這些深入人心的民諺俗語,就知道中國百姓從不作“天上掉餡餅”的非分之想,有的多是勤勞致富的樸實信仰。幸福生活都是奮斗出來的,共同富裕要靠勤勞智慧來創(chuàng)造。

每到年底,總有這樣的“土豪村”發(fā)紅包新聞,也總是引來關(guān)注。有網(wǎng)友說,這只是城里的村子,地理位置好。俗話說,天時不如地利,不同的地理條件,確實影響著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城中村或城鄉(xiāng)接合部的村子,有著近水樓臺的便利,能搭上城市發(fā)展的順風(fēng)車,這是客觀現(xiàn)實,不必否認(rèn)。

不過,還有一句話,叫做“地利不如人和”,同樣的地理位置與所處方位,同樣的客觀條件,會有不同的發(fā)展結(jié)果,這叫“事在人為”。同樣是在山東,時代楷模王傳喜所在的蘭陵縣代村社區(qū),20年前,王傳喜31歲當(dāng)上村支書時,村集體負(fù)債380萬元,為此他2年出庭100多次。頂著巨大壓力,王傳喜以重整土地為突破口,建起全縣最大的商貿(mào)市場,破解代村發(fā)展難題,還從周邊5個村莊流轉(zhuǎn)了7000多畝地,規(guī)劃了農(nóng)業(yè)示范園,帶著村民埋頭苦干,打了一個翻身仗。到2017年,集體總資產(chǎn)達(dá)12億元,村集體年收入1.1億元,村民人均純收入6萬多元。

“七一勛章”獲得者、“當(dāng)代愚公”黃大發(fā),身處貴州遵義播州區(qū)原草王壩村,深山腹地嚴(yán)重缺水,人們過著窮困的日子。從上世紀(jì)60年代初開始,黃大發(fā)便帶領(lǐng)村民開鑿水渠,前后歷時30余年,硬是靠著鋤頭、鋼釬、鐵錘和雙手,在絕壁上鑿出一條“生命渠”,水渠繞三重大山、過三道絕壁、穿三道險崖,結(jié)束了當(dāng)?shù)亻L期缺水的歷史。如今,以前的窮山溝變成了旅游景點(diǎn),不少村民把閑置的房屋打造成鄉(xiāng)村旅館、農(nóng)家樂。

比物質(zhì)條件更重要的是精神條件,所謂有條件的可以順勢而為,沒有條件的,創(chuàng)造條件也要上。南村社區(qū)、代村社區(qū)、原草王壩村,就譜寫了三種不同條件下的發(fā)展篇章。實際上,不少“土豪村”的發(fā)展,靠天時地利,更靠的是人和。拿南村來說,20年前,還欠著上百萬元外債。2006年,南村改為南村社區(qū)后,相繼發(fā)展紅色旅游、休閑度假、酒店餐飲、倉儲物流、房地產(chǎn)開發(fā)、建筑安裝、物業(yè)管理、農(nóng)業(yè)開發(fā)、飼料生產(chǎn)等,自此社區(qū)經(jīng)濟(jì)漸漸有了起色。同時社區(qū)還規(guī)劃建設(shè)了10萬平方米的沿街商鋪,年收入租金2000多萬元,成為社區(qū)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入來源之一。2021年南村固定資產(chǎn)達(dá)到22.1億元,集體收入1.49億元,人均可支配收入3.8萬元。

可見,“紅包”并非是天上掉餡餅,還要靠積極作為,好福氣也是干出來的。一年一年的踏實奮斗,就都能收獲自己應(yīng)得的大紅包。(徐漢雄)

責(zé)任編輯:hnmd003

相關(guān)閱讀

-

社區(qū)為村民發(fā)800萬元紅包引關(guān)注 好福氣是干出來的

臨近年關(guān),山東省沂南縣界湖街道南村社區(qū)為村民送上了約800萬元的年底大紅包,而且還準(zhǔn)備了價值24萬余元...

2022-01-20 -

醫(yī)生疑似直播婦科手術(shù) 請關(guān)掉入侵隱私的攝像頭

在生活泛娛樂化的大潮里,直播的鏡頭越伸越遠(yuǎn),一次又一次戳到公域的邊界和私域的底線。接連兩天,B站被...

2022-01-20 -

退租不成弄臟房子 自身素質(zhì)不是租來的

2021年10月,重慶的鄭女士通過中介把房子出租給一名網(wǎng)絡(luò)女主播。幾天前,該租客不辭而別。鄭女士發(fā)現(xiàn),...

2022-01-19 -

新股破發(fā)時有發(fā)生 A股已步入差異化打新時代

現(xiàn)如今的新股,破發(fā)時有發(fā)生,相比之下,上漲的新股依然占多數(shù),從概率上來說,不應(yīng)該徹底放棄打新,而...

2022-01-19 -

因“金銀花”商標(biāo)被起訴1200萬元 商標(biāo)維權(quán)過猶不及

一場從舌尖上開始的商標(biāo)維權(quán)風(fēng)暴正在擴(kuò)大。最近,圍繞金銀花商標(biāo)問題,江西省保健與消毒產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會叫...

2022-01-19

相關(guān)閱讀

-

社區(qū)為村民發(fā)800萬元紅包引關(guān)注 好福氣是干出來的

臨近年關(guān),山東省沂南縣界湖街道南村社區(qū)為村民送上了約800萬元的年底大紅包,而且還準(zhǔn)備了價值24萬余元...

-

2021年廣東地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)12.4萬億元 連續(xù)33年居全國第一

2021年,廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)12 4萬億元、同比增長8%,成為全國首個12萬億GDP省份,連續(xù)33年總量居全...

-

福田系高管上位 北汽集團(tuán)深化改革迎挑戰(zhàn)

新年伊始,北汽集團(tuán)發(fā)生重要人事變動,新任命兩位副總經(jīng)理,分別是福田汽車董事長鞏月瓊、北汽新能源董...

-

寧德時代B站成立私募公司 注冊資本1億元人民幣

企查查APP顯示,1月19日,上海孚騰私募基金管理有限公司成立,法定代表人為陸雯,注冊資本1億元人民幣,...

-

百世快遞成被執(zhí)行人 執(zhí)行標(biāo)的1277390元

企查查APP顯示,近日,百世物流科技(中國)有限公司新增被執(zhí)行人信息,案由系機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛,執(zhí)...

-

360小貸發(fā)生工商變更 注冊資本金由10億元增至50億元

1月20日消息,日前,360數(shù)科旗下福州三六零網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司發(fā)生工商變更,注冊資本金由10億元增至5...

-

唯品會年貨節(jié)上線 國潮元素“拜年服”成爆款

1月20日消息,春節(jié)臨近,根據(jù)唯品會數(shù)據(jù)顯示,在年貨節(jié)活動期間,國潮新衣、零食禮包和智能小家電等商品...

-

三星Galaxy Tab S8 Ultra外觀曝光 劉海設(shè)計放置1200萬像素鏡頭

這段時間以來,已經(jīng)有不少搭載新一代驍龍8移動平臺的旗艦機(jī)型與大家見面,而對于新一代旗艦平板,不出意...

-

消費(fèi)者業(yè)務(wù)業(yè)績向好 中興發(fā)展進(jìn)入快車道

1月20日,近期中興終端舉行媒體溝通會,通報2021年中興終端全年業(yè)績,以及旗下中興、努比亞、紅魔三大消...

-

SK創(chuàng)新與福特計劃在歐洲建電池工廠 每年可生產(chǎn)44GWh電池

1月20日消息,據(jù)國外媒體報道,在去年9月份宣布在美國建設(shè)1座電動皮卡工廠和3座電池工廠之后,SK創(chuàng)新與...

-

中消協(xié)發(fā)布春節(jié)消費(fèi)警示 理性看待商家打折促銷行為

今天中消協(xié)發(fā)布了春節(jié)消費(fèi)提示。中消協(xié)稱,低價不等于實惠,消費(fèi)者要理性看待商家的打折促銷行為,擦亮...

-

我國開通5G基站142.5萬個 5G移動電話用戶達(dá)到3. 55 億戶

在今日的國務(wù)院新聞辦公室新聞發(fā)布會上,工信部公布數(shù)據(jù)稱,至 2021 年底,我國千兆光網(wǎng)具備覆蓋 3 ...

-

我國人口出生率持續(xù)走低 人口紅利機(jī)會窗口期即將關(guān)閉

在育齡婦女減少、生育意愿走低、疫情等多因素的影響下,我國出生人口數(shù)量和出生率繼續(xù)走低。出生人口為...

-

豬肉板塊漲幅居前 豬糧比再次跌入三級預(yù)警區(qū)間

1月20日,豬肉板塊漲幅居前,截至發(fā)稿,得利斯、傲農(nóng)生物漲停,正虹科技漲逾6%,溫氏股份、牧原股份、華...

-

新一輪“較量”開啟 愛立信再起訴蘋果侵犯5G專利權(quán)

近日,據(jù)國外媒體報道,愛立信公司再次對蘋果提起專利訴訟,這已是兩家公司就iPhone 5G無線專利的特許...

-

借殼上市什么意思 借殼上市的股票能買嗎

借殼上市指的是一家沒有上市的公司通過收購另一家上市公司股權(quán)來實現(xiàn)間接上市的過程。被收購的公司通常...

-

688270臻鐳科技中簽號出爐 臻鐳科技中簽率是多少

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 5,211,594戶,有效申購股數(shù)為 31,385...

-

股票發(fā)行價是怎么定出來的 股票發(fā)行價和開盤價有什么區(qū)別

股票發(fā)行價是什么意思?和開盤價有什么區(qū)別?股票發(fā)行價是指股份有限公司發(fā)行股票時所確定的股票發(fā)售價格...

-

ST步森實控人被立案偵查 ST步森為何被查

繼公司被證監(jiān)會立案調(diào)查后,ST步森的實控人王春江也被公安局立案偵查。一樁樁的負(fù)面新聞接踵而至,這一...

-

益客食品上市股價大漲200% 益客食品主營業(yè)務(wù)是什么

益客食品上市大家有關(guān)注嗎?益客食品上市現(xiàn)在價值行情怎么樣呢?益客食品IPO募資凈額為4 44億元,主要用...

-

緯德信息中簽號出爐 緯德信息什么時候上市

打新股已經(jīng)成為很多投資者關(guān)注的熱點(diǎn)了,因為通過打新獲利是很不錯的投資方式。不同新股申購之后會公布...

-

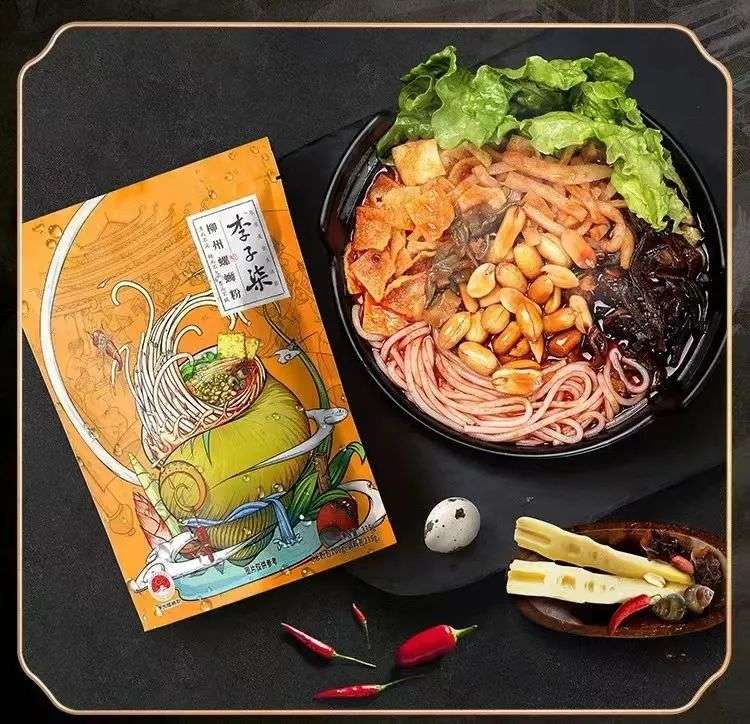

李子柒事件:微念究竟“扮演”的是什么角色

共同孵化了李子柒五年,微念有沒有價值?作者|白芨編輯|月見在視頻平臺,頂流網(wǎng)紅李子柒(本名:李佳...

-

免電池、超低功耗 OPPO發(fā)布零功耗通信白皮書

1月20日,深圳——在不遠(yuǎn)的未來,IoT設(shè)備將可以直接通過藍(lán)牙、WiFi、手機(jī)信號獲取能量,從而達(dá)到體積更...

-

約“惠”新春,鄭州日產(chǎn)奇駿·榮耀助你不亦樂“虎”

約“惠”新春,鄭州日產(chǎn)奇駿·榮耀助你不亦樂“虎”虎年行虎運(yùn),福袋正當(dāng)時。2022年新春將至,在返鄉(xiāng)、...

-

全新smart精靈諜照曝光 外觀與概念車相比還原度極高

全新smart精靈諜照曝光外觀與概念車相比還原度極高Smart品牌全球合資公司首款車型,路試諜照曝光。全新...

-

微型電動車需求高漲,大眾計劃重啟e-Up!銷售

微型電動車需求高漲,大眾計劃重啟e-Up!銷售大眾希望通過e-Up!來填補(bǔ)其電動汽車產(chǎn)品線的空缺,直到2025...

-

高合汽車與雷諾商標(biāo)方面產(chǎn)生爭議 發(fā)布商標(biāo)保護(hù)聲明

高合汽車與雷諾商標(biāo)方面產(chǎn)生爭議發(fā)布商標(biāo)保護(hù)聲明1月20日消息,財經(jīng)網(wǎng)汽車從官方獲悉,高合汽車發(fā)布關(guān)于...

-

蔚來挪威首座換電站正式上線 蔚來布局海外市場進(jìn)入新階段

1月19日消息,蔚來挪威首座換電站正式上線,為紀(jì)念該事件,工作人員請來了一支樂隊助興。據(jù)現(xiàn)場拍攝的視...

-

伽瑪?shù)哆M(jìn)藏! 西部大棋局又拱一卒

(作者:五根針)中國西部正在下一盤大棋。一、國產(chǎn)爭氣刀進(jìn)西藏沒那么簡單近日,瑪西普通過中國青年創(chuàng)...

-

12月鄭州商品房銷售11974套 銷售均價每平方米11443元

昨日,記者從市住房保障和房地產(chǎn)管理局了解到,12月鄭州全市商品房銷售11974套(間),銷售面積141 44萬...

-

首次突破8000億元大關(guān) 2021年河南外貿(mào)進(jìn)出口總值創(chuàng)新高

鄭州海關(guān)昨日發(fā)布信息,2021年河南外貿(mào)進(jìn)出口總值完成8208 1億元,比2020年增長22 9%,高于全國進(jìn)出口...

-

寶馬全新一代7系更多信息曝光 明年開始交付

寶馬全新一代7系更多信息曝光明年開始交付寶馬正準(zhǔn)備迎接新一代7系的到來,以及其史無前例的i7電動版本...

-

專為非鋪裝而生 蘭博基尼Huracan Sterrato路試照曝光

專為非鋪裝而生蘭博基尼HuracanSterrato路試照曝光1月20日,我們從MotorAuthority獲得信息,蘭博基尼準(zhǔn)...

-

本田與SES簽訂鋰金屬電池聯(lián)合開發(fā)協(xié)議

本田與SES簽訂鋰金屬電池聯(lián)合開發(fā)協(xié)議SES上市后,本田還計劃收購SES公司約2%的股份。

-

年底影視概念股迎來炒作機(jī)會 影視股票有哪些龍頭股

不同的股票都有人關(guān)注的,大家都想要看到股票上漲的消息了,不同時期都有電影上映,所以影視股值得留意...

-

藍(lán)籌股白馬股什么意思 藍(lán)籌股與白馬股有什么區(qū)別

不同的股票都是有人購買的,炒股的人都會關(guān)注股市中不同股票的漲跌了,那么什么是藍(lán)籌股呢?不少人都是有...

-

工商銀行幾點(diǎn)開門營業(yè) 工商銀行營業(yè)時間

在中國四大銀行中,工商銀行成立于1984年1月1日,屬于中央管理的大型國有銀行,也是國內(nèi)最大信用卡發(fā)卡...

-

累計倒賣進(jìn)口原油1.795億噸 中石油燃料油公司被調(diào)查處理

中石油燃料油是中石油下屬子公司。據(jù)官方消息,國家審計署審計近期發(fā)現(xiàn),燃料油公司存在倒賣進(jìn)口原油問...

-

字節(jié)跳動是上市公司嗎 字節(jié)跳動旗下產(chǎn)品有哪些

相信大家都知道今日頭條,也經(jīng)常關(guān)注今日頭條的里面的各大新聞,其背后公司就是字節(jié)跳動。大家都比較好...

-

醫(yī)療版塊遭遇黑天鵝,進(jìn)入調(diào)整期

一起新冠檢測公共事件把金域醫(yī)學(xué)(603882 SH)推上風(fēng)口浪尖。股價連續(xù)兩日下挫,從1月11日至1月13日,金...

-

大幅貶值!蘋果美國官網(wǎng)下調(diào)安卓手機(jī)以舊換新評估價格

1月20日消息,MacRumors發(fā)現(xiàn),蘋果美國官網(wǎng)重新調(diào)整了安卓手機(jī)以舊換新的評估價格,一批安卓手機(jī)大幅貶...

-

iOS 15升級率不給力 蘋果徹底停更iOS 14

在iOS 15系統(tǒng)正式推送之初,蘋果提供了留在iOS 14的選項,承諾繼續(xù)為那些不想升級iOS 15系統(tǒng)的客戶持...

-

Win11 2022新版22538發(fā)布 完善優(yōu)化語音訪問

1月20日早間消息,今晨微軟面向Dev通道的Insider會員推送了Windows 11新預(yù)覽版,操作系統(tǒng)版本號Build ...

-

蘋果iPhone SE上市時間曝光 手機(jī)已進(jìn)入生產(chǎn)流程

對于想要購買iPhone SE新款的用戶來說,蘋果已經(jīng)在加快備貨了,你準(zhǔn)備好了沒?分析師Ross Young引用泄...

山東濱化集團(tuán)是國企嗎 山東濱化集團(tuán)董事長是誰

公開簡介顯示,山東濱化集團(tuán)全稱是濱化集團(tuán)股份有限公司,位于黃河三角洲腹地的濱州市。不少人很是好奇...

淘寶開店如何找貨源 找貨源要注意哪些事項

在網(wǎng)上開店找貸源很重要,有好的貨源,賣家才能進(jìn)行網(wǎng)店各項工作,但對于賣家來說,找貸源是一個問題。...

郵政銀行是國有銀行嗎?郵政銀行第一大股東是誰?

公開簡介顯示,郵政銀行全稱是中國郵政儲蓄銀行股份有限公司,最早可追溯至1919年開辦的郵政儲金業(yè)務(wù),...

美元貶值有什么影響 美元貶值對黃金是利空還是利好

美元是美國的法定貨幣,同時還是全球最主要的流動貨幣,如果美國經(jīng)濟(jì)衰弱,美元很大程度也會貶值。不少...

住房公積金一年能提取幾次 住房公積金提取條件有哪些

公積金繳費(fèi)有明確規(guī)定,不管繳費(fèi)比例是多少,公司和職工個人各自繳費(fèi)50%,而里面的錢屬于職工自己。如果...

基金認(rèn)購什么意思 基金認(rèn)購款可以退嗎

基金認(rèn)購是指投資者在開放式基金募集期間、基金尚未成立時購買基金份額的過程。投資者認(rèn)購基金應(yīng)在基金...

AMD連發(fā)兩款專業(yè)顯卡 系統(tǒng)帶寬僅支持PCIe 4.0 x4

除了桌面級RX 6500 XT、RX 6400游戲顯卡,AMD首款基于6nm工藝的Navi 24 GPU核心也來到了工作站,而...

現(xiàn)代與量子計算機(jī)公司IonQ合作開發(fā)電池

現(xiàn)代與量子計算機(jī)公司IonQ合作開發(fā)電池雙方的合作將創(chuàng)建一個電池化學(xué)模型來模擬氧化鋰的結(jié)構(gòu)和能量,從...

福特因剎車踏板缺陷在美國召回近20萬輛汽車

福特因剎車踏板缺陷在美國召回近20萬輛汽車福特尚未發(fā)現(xiàn)任何與此故障有關(guān)的撞車或受傷事故。

蔚來挪威首座換電站開啟運(yùn)營

蔚來挪威首座換電站開啟運(yùn)營蔚來的目標(biāo)是在2025年底之前,建設(shè)4,000個換電站,其中1,000個位于海外。

刨坑打洞高手 非洲細(xì)尾獴安家武漢動物園

武漢動物園昨日首次迎來兩只來自非洲的居民——細(xì)尾獴。園方介紹,細(xì)尾獴是一種原產(chǎn)南非等地沙漠地區(qū)的...

北京多地迎今年首場降雪 全市平均降水量0.1毫米

昨夜(1月19日)至今晨,北京延慶、昌平、海淀、朝陽等多地出現(xiàn)今年來首場降雪。今天上午,北京大部仍有弱...

中東部氣溫下降 晉陜豫等地有大雪局部暴雪

今天(1月20日)起至24日,我國中東部將現(xiàn)今年來最大范圍的雨雪天氣過程,北方多地有大雪,局部暴雪,南方...

罰單屢現(xiàn)引發(fā)警示 互聯(lián)網(wǎng)反壟斷大錘砸向汽車業(yè)

經(jīng)查,該案構(gòu)成未依法申報違法實施經(jīng)營者集中……決定分別給予騰訊、和諧汽車50萬元罰款的行政處罰。1月...

滬深A(yù)股分化加大 帝爾激光股價逆市上漲4%

周二滬深A(yù)股分化加大,銀行、釀酒板塊反彈,醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)板塊跌幅居前。昨日上證綜指上漲28 24點(diǎn)...

數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策利好頻出 數(shù)據(jù)要素市場有望加速發(fā)展

近期數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重磅消息頻出引發(fā)市場關(guān)注。1月12日,數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域首部國家級專項規(guī)劃《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)...

大寒到年味濃 北京冬奧會將如約而至

北京時間1月20日10時39分將迎來大寒節(jié)氣,這是二十四節(jié)氣中的最后一個。大寒一到年味漸濃,再適逢北京冬...

創(chuàng)記錄!我國實現(xiàn)833公里光纖量子密鑰分發(fā)

記者從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校郭光燦院士團(tuán)隊韓正甫教授及其合作者近期實現(xiàn)了833公里光纖量子密鑰分...

鄭州燃料電池汽車應(yīng)用示范城市群獲批 河南新能源汽車如何換道領(lǐng)跑?

近日,財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局等五部門下發(fā)《關(guān)于啟動新一批燃料...

駿成科技中簽號出爐 駿成科技是做什么的

新股申購和上市都已經(jīng)不是什么新鮮事了,因為打新股的人增多,新股申購之后不久會公布中簽結(jié)果的,今日...

301217銅冠銅箔中簽號出爐 行業(yè)市盈率49.24

不少人都有參與新股申購了,打新股中簽的話是能夠從中獲取收益的。新股中簽是股民在新股發(fā)行之前的新股...

恒帥股份(300969)股價跌停 否認(rèn)身陷聯(lián)合做局傳聞

因身陷聯(lián)合做局傳聞,19日恒帥股份(300969)低開低走,午后觸及跌停,截至收盤,跌幅達(dá)20%,報105 69元...

浮動利率什么意思 浮動利率多久調(diào)整一次

對于房貸利率方面的相關(guān)知識你了解多少呢?其實,所謂的浮動利率實際是指我們常說的LPR,但很多購房者并...

長安新能源增資擴(kuò)股獲近50億融資 長安汽車持股比例稀釋到40.66%

在經(jīng)歷2019年終止增資后,長安新能源敲定新一輪融資。1月18日晚間,長安汽車(000625 SZ)發(fā)布公告表示,...

股票合并什么意思 股票合并后一般是漲還是跌

炒股的人肯定要會看股票中股票的漲跌了,不同股票的行情會受到多種因素影響,大家肯定希望能夠從股市中...

原油期貨怎么開戶 原油期貨開戶條件和要求

如何開立期貨賬戶是許多投資者都會有的問題。如果你是投資期貨的新手,有必要掌握一些關(guān)于如何開立期貨...

華正新材將于1月24日發(fā)行可轉(zhuǎn)債 華正發(fā)債價值分析如何?

據(jù)最新消息顯示,華正新材將于1月24日發(fā)行可轉(zhuǎn)債,債券簡稱為華正轉(zhuǎn)債,申購代碼為754186,申購簡稱為華...

北京優(yōu)化營商環(huán)境成果顯著 新設(shè)企業(yè)創(chuàng)近5年同期新高

過去一年北京持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境的成果顯著。1月19日,北京市市場監(jiān)管局發(fā)布2021年優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)工作報...

借服貿(mào)會融入全球糧食供應(yīng)鏈 頭部企業(yè)講述與服貿(mào)會的二三事

1月19日,2021年服貿(mào)會會后集體采訪系列活動舉辦電信、計算機(jī)和信息服務(wù),工程咨詢與建筑服務(wù)專場,來自...

微軟加速布局游戲行業(yè) 687億美元收購動視暴雪

游戲圈近期地震不斷。上周,Take-two剛剛斥資127億美元收購Zynga,交易記錄保持不到一周,就被微軟打破...

醫(yī)生疑似直播婦科手術(shù) 請關(guān)掉入侵隱私的攝像頭

在生活泛娛樂化的大潮里,直播的鏡頭越伸越遠(yuǎn),一次又一次戳到公域的邊界和私域的底線。接連兩天,B站被...

茅臺新品定價千元 填補(bǔ)茅臺價格帶空白區(qū)域

隨著傳統(tǒng)春節(jié)步步邁進(jìn),白酒迎來銷售旺季。而貴州茅臺發(fā)布定價1188元 瓶的新品茅臺1935,這一舉動為白...

源究所成立半年融資金額達(dá)數(shù)千萬 價值2000億的果汁真的“好喝”嗎?

半年完成兩輪融資,復(fù)合果汁品牌源究所頗受資本歡迎。1月19日,源究所相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴北京商報記者,目前...

華人運(yùn)通考慮赴港IPO,或籌集5億美元

華人運(yùn)通考慮赴港IPO,或籌集5億美元蓋世汽車訊據(jù)外媒報道,知情人士透露,中國電動汽車制造商華人運(yùn)通...

smart與寶騰汽車簽署區(qū)域合作備忘錄

smart與寶騰汽車簽署區(qū)域合作備忘錄1月19日,smart品牌發(fā)布消息稱,與馬來西亞寶騰汽車簽署區(qū)域合作備忘...

一汽豐田將原裝進(jìn)口日本皇冠?官方回應(yīng):目前沒有得到準(zhǔn)確的信息

一汽豐田將原裝進(jìn)口日本皇冠?官方回應(yīng):目前沒有得到準(zhǔn)確的信息1月19日,據(jù)網(wǎng)易新聞報道,一汽豐田廣州...

比亞迪的野望——想成為新世代豐田、大眾?

比亞迪的野望——想成為新世代豐田、大眾?2021年2月,比亞迪對業(yè)務(wù)組織架構(gòu)進(jìn)行大調(diào)整,將原有統(tǒng)一銷售...

扇貝涌入獐子島致獐子島股價大漲 獐子島炒作鬧劇完全是個笑話

獐子島總能刷新投資者對于想象力的認(rèn)知,這種炒作讓投資者感到不解,但這樣的無厘頭炒作卻屢屢上演,如...

城市副中心打造文旅元宇宙虛擬空間 “元宇宙”重點(diǎn)企業(yè)最高獲100%補(bǔ)貼

1月19日,通州區(qū)召開城市副中心產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)大會,發(fā)布產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展4大清單,集中向外界重磅推...

北京“時間銀行”方案落地 “智能化”監(jiān)管養(yǎng)老志愿服務(wù)

今年,北京市政府工作報告首次將發(fā)展時間銀行互助養(yǎng)老模式作為市政府一項工作任務(wù)明確提出。在1月19日召...

北京經(jīng)濟(jì)“十四五”開門紅 市場消費(fèi)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

繼2018年北京地區(qū)生產(chǎn)總值突破3萬億元后,去年北京GDP又邁上了4萬億元新臺階。1月19日,在2021年北京市...

新城市將于1月21日發(fā)行可轉(zhuǎn)債 城市發(fā)債什么時候上市

據(jù)報道,新城市將于1月21日發(fā)行可轉(zhuǎn)債,債券簡稱為城市轉(zhuǎn)債,申購代碼為370778,申購簡稱為城市發(fā)債,轉(zhuǎn)...

股票的錢怎么轉(zhuǎn)到銀行卡上 股票賬戶休眠狀態(tài)怎么激活

現(xiàn)在想要購買股票的話,我們是必須開戶才能購買的,不然的話,沒有其他的渠道購買股票。而我們購買股票...

三元生物1月24日開啟申購 申購代碼為301206

據(jù)最新消息顯示,山東三元生物科技股份有限公司將于1月24日開啟,股票簡稱為三元生物,申購代碼為301206...

港股ETF是什么 港股ETF投資有哪些風(fēng)險

說到股票,相信很多老百姓并不陌生吧,近幾年,深交所ETF市場發(fā)展迅速,創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),其中港股ETF...

國內(nèi)投資者如何購買美股 美股投資風(fēng)險有哪些

現(xiàn)在股票已經(jīng)成為了很多用戶主要的投資方式了,雖然說投資股票的風(fēng)險很高,但是一旦投資好的話,就很容...

養(yǎng)殖業(yè)補(bǔ)貼力度大嗎?養(yǎng)殖業(yè)哪些方面有補(bǔ)貼?

現(xiàn)在不管是種植還是養(yǎng)殖都有補(bǔ)貼,那么養(yǎng)殖業(yè)哪些方面有補(bǔ)貼呢?以養(yǎng)豬為例,如果是養(yǎng)殖規(guī)模大的,可以獲...

陜國投(000563.SZ)持續(xù)調(diào)優(yōu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 壓降融資類業(yè)務(wù)超22%

A股首家上市信托公司陜國投A(000563 SZ)持續(xù)調(diào)優(yōu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),保持業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。業(yè)績快報顯示,2021年陜...

福安藥業(yè)超1億股權(quán)轉(zhuǎn)讓首期款未收回 激烈競爭下保住“基本盤”

福安藥業(yè)收購境外資產(chǎn),卻因海外疫情標(biāo)的無法完成業(yè)績承諾,而且回購款也難拿到。1月18日,深交所下發(fā)關(guān)...

東睦股份3倍溢價關(guān)聯(lián)交易遭問詢 一標(biāo)的資產(chǎn)負(fù)債率超80%

現(xiàn)金、高溢價、關(guān)聯(lián)收購,東睦股份(600114 SH)收購資產(chǎn)舉動遭監(jiān)管閃電問詢。根據(jù)最新公告,東睦股份擬...

今年來我國最大范圍雨雪過程將上線 影響范圍超25省份

明天(1月20日)開始至24日,今年來我國最大范圍雨雪過程將上線,影響范圍涉及超25省份,北京、石家莊、鄭...

半導(dǎo)體供不應(yīng)求 豐田計劃將2月全球產(chǎn)量下調(diào)15萬輛

日前,據(jù)外媒報道,由于全球芯片短缺造成的進(jìn)一步損失,豐田汽車將把2月的全球產(chǎn)量較原計劃削減約20%至70...

新能源汽車購車稅優(yōu)惠政策大概率將延續(xù) 助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺階

我國新能源汽車補(bǔ)貼政策已經(jīng)明確截至到2022年12月31日終止補(bǔ)貼,而同樣作為新能源汽車優(yōu)惠政策的免征購...

我國新造8萬噸半潛船“新耀華”號交付使用 助力我國海洋強(qiáng)國建設(shè)

1月19日,由中國船舶集團(tuán)廣船國際為中遠(yuǎn)海運(yùn)特運(yùn)建造的8萬噸半潛船在廣州南沙命名交付。命名嘉賓將該船...

閱讀排行

精彩推送

- 社區(qū)為村民發(fā)800萬元紅包引關(guān)注...

- 2021年廣東地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)12.4萬...

- 福田系高管上位 北汽集團(tuán)深化改...

- 寧德時代B站成立私募公司 注冊...

- 百世快遞成被執(zhí)行人 執(zhí)行標(biāo)的1277390元

- 360小貸發(fā)生工商變更 注冊資本...

- 唯品會年貨節(jié)上線 國潮元素“拜...

- 三星Galaxy Tab S8 Ultra外觀...

- 消費(fèi)者業(yè)務(wù)業(yè)績向好 中興發(fā)展進(jìn)...

- SK創(chuàng)新與福特計劃在歐洲建電池工...

- 中消協(xié)發(fā)布春節(jié)消費(fèi)警示 理性看...

- 我國開通5G基站142.5萬個 5G移...

- 我國人口出生率持續(xù)走低 人口紅...

- 豬肉板塊漲幅居前 豬糧比再次跌...

- 新一輪“較量”開啟 愛立信再起...

- 借殼上市什么意思 借殼上市的...

- 688270臻鐳科技中簽號出爐 臻鐳...

- 股票發(fā)行價是怎么定出來的 股票...

- ST步森實控人被立案偵查 ST步森...

- 益客食品上市股價大漲200% 益客...

- 緯德信息中簽號出爐 緯德信息什...

- 李子柒事件:微念究竟“扮演”的...

- 免電池、超低功耗 OPPO發(fā)布零功...

- 約“惠”新春,鄭州日產(chǎn)奇駿·榮...

- 全新smart精靈諜照曝光 外觀與...

- 微型電動車需求高漲,大眾計劃重...

- 高合汽車與雷諾商標(biāo)方面產(chǎn)生爭議...

- 蔚來挪威首座換電站正式上線 蔚...

- 伽瑪?shù)哆M(jìn)藏! 西部大棋局又拱一卒

- 12月鄭州商品房銷售11974套 銷...

- 首次突破8000億元大關(guān) 2021年河...

- 寶馬全新一代7系更多信息曝光 ...

- 專為非鋪裝而生 蘭博基尼Huraca...

- 本田與SES簽訂鋰金屬電池聯(lián)合開...

- 年底影視概念股迎來炒作機(jī)會 影...

- 藍(lán)籌股白馬股什么意思 藍(lán)籌股與...

- 工商銀行幾點(diǎn)開門營業(yè) 工商銀行...

- 累計倒賣進(jìn)口原油1.795億噸 中...

- 字節(jié)跳動是上市公司嗎 字節(jié)跳動...

- 醫(yī)療版塊遭遇黑天鵝,進(jìn)入調(diào)整期

- 大幅貶值!蘋果美國官網(wǎng)下調(diào)安卓...

- iOS 15升級率不給力 蘋果徹底停更iOS 14

- Win11 2022新版22538發(fā)布 完善...

- 新版Redmi Note 11 Pro曝光 ...

- 蘋果iPhone SE上市時間曝光 手...

- 山東濱化集團(tuán)是國企嗎 山東濱化...

- 淘寶開店如何找貨源 找貨源要注...

- 郵政銀行是國有銀行嗎?郵政銀行...

- 美元貶值有什么影響 美元貶值對...

- 住房公積金一年能提取幾次 住房...

- 基金認(rèn)購什么意思 基金認(rèn)購款可...

- AMD連發(fā)兩款專業(yè)顯卡 系統(tǒng)帶寬...

- 現(xiàn)代與量子計算機(jī)公司IonQ合作開...

- 福特因剎車踏板缺陷在美國召回近...

- 蔚來挪威首座換電站開啟運(yùn)營

- 刨坑打洞高手 非洲細(xì)尾獴安家武...

- 北京多地迎今年首場降雪 全市平...

- 中東部氣溫下降 晉陜豫等地有大...

- 罰單屢現(xiàn)引發(fā)警示 互聯(lián)網(wǎng)反壟斷...

- 滬深A(yù)股分化加大 帝爾激光股價...

- 數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策利好頻出 數(shù)據(jù)要素...

- 大寒到年味濃 北京冬奧會將如約而至

- 創(chuàng)記錄!我國實現(xiàn)833公里光纖量...

- 鄭州燃料電池汽車應(yīng)用示范城市群...

- 駿成科技中簽號出爐 駿成科技是...

- 301217銅冠銅箔中簽號出爐 行業(yè)...

- 恒帥股份(300969)股價跌停 否...

- 浮動利率什么意思 浮動利率多久...

- 長安新能源增資擴(kuò)股獲近50億融資...

- 股票合并什么意思 股票合并后一...

- 原油期貨怎么開戶 原油期貨開戶...

- 華正新材將于1月24日發(fā)行可轉(zhuǎn)債...

- 北京優(yōu)化營商環(huán)境成果顯著 新設(shè)...

- 借服貿(mào)會融入全球糧食供應(yīng)鏈 頭...

- 微軟加速布局游戲行業(yè) 687億美...

- 醫(yī)生疑似直播婦科手術(shù) 請關(guān)掉入...

- 茅臺新品定價千元 填補(bǔ)茅臺價格...

- 源究所成立半年融資金額達(dá)數(shù)千萬...

- 華人運(yùn)通考慮赴港IPO,或籌集5億美元

- smart與寶騰汽車簽署區(qū)域合作備忘錄

- 一汽豐田將原裝進(jìn)口日本皇冠?官...

- 比亞迪的野望——想成為新世代豐...

- 扇貝涌入獐子島致獐子島股價大漲...

- 城市副中心打造文旅元宇宙虛擬空...

- 北京“時間銀行”方案落地 “智...

- 北京經(jīng)濟(jì)“十四五”開門紅 市場...

- 新城市將于1月21日發(fā)行可轉(zhuǎn)債 ...

- 晶科能源中簽?zāi)苜嵍嗌倌兀烤Э颇?..

- 股票的錢怎么轉(zhuǎn)到銀行卡上 股票...

- 三元生物1月24日開啟申購 申購...

- 港股ETF是什么 港股ETF投資有哪些風(fēng)險

- 國內(nèi)投資者如何購買美股 美股投...

- 養(yǎng)殖業(yè)補(bǔ)貼力度大嗎?養(yǎng)殖業(yè)哪些...

- 陜國投(000563.SZ)持續(xù)調(diào)優(yōu)業(yè)...

- 福安藥業(yè)超1億股權(quán)轉(zhuǎn)讓首期款未...

- 東睦股份3倍溢價關(guān)聯(lián)交易遭問詢...

- 今年來我國最大范圍雨雪過程將上...

- 半導(dǎo)體供不應(yīng)求 豐田計劃將2月...

- 新能源汽車購車稅優(yōu)惠政策大概率...

- 我國新造8萬噸半潛船“新耀華”...