康美藥業(yè)案引發(fā)獨董辭職潮 獨董的路該怎么走

有人頗為刻薄地說,康美藥業(yè)案一審判決后,不斷聽見上市公司傳來“花瓶”碎裂的聲音。據(jù)報道,自11月以來,已經(jīng)有40多家上市公司發(fā)布了獨董辭職公告。關于獨立董事制度的討論開始風生水起。

不客氣地說,康美藥業(yè)案一審判決后火速辭職的獨立董事們,正在以自己的行動反證著自身的“花瓶”屬性。他們只能錦上添花,卻經(jīng)不起任何風吹草動,擔不得任何責任。實際上,人們對獨立董事不獨立的“花瓶”印象由來已久,這有數(shù)據(jù)為證。據(jù)報道,有學者統(tǒng)計:從2001年開始試行獨董制度以來,截至今年11月24日,獨董一共進行了77480次董事投票表決,同意的表決是77317次,棄權30次,反對36次,其他97次——估計連會議都無暇參加,獨董投票同意的比例是99.79%。面對這樣的數(shù)據(jù),獨立董事的“花瓶”意味確實不太好澄清。

有聲音強調(diào),獨董的責權利不成比例,獨董制度需要檢討。比如在康美藥業(yè)案一審判決中,拿著幾萬元至十幾萬元的獨董薪酬,要承擔一億多元至兩億多元的連帶責任。這種說法聽上去很有道理。不過,一來這不是終審判決;二來只要你拿了錢,就要負責任,如果負不起或不能負責任,就應該推辭不就職。既然拿了錢,就不能出事了拍屁股走人。何況,不甘做“花瓶”的獨董并非前無古人。十幾年前,樂山電力和伊利股份都發(fā)生過獨立董事與上市公司抗爭的先例。

當然,獨董制度本身也確實值得檢討。專家介紹說,中國引入上市公司獨立董事制度的一個重要初衷是,期望通過獨立董事來保護中小股東。現(xiàn)實卻經(jīng)常打臉,獨董要么和大股東及上市公司一個鼻孔出氣,要么只是“花瓶”和擺設。獨董制度不管怎么變革,最后的出路還是要回到初衷。(王亞杰)

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

康美藥業(yè)案引發(fā)獨董辭職潮 獨董的路該怎么走

有人頗為刻薄地說,康美藥業(yè)案一審判決后,不斷聽見上市公司傳來花瓶碎裂的聲音。據(jù)報道,自11月以來,...

2021-11-29 -

A股上市公司出現(xiàn)獨立董事“離辭潮” 獨董當既“獨”又“懂”

近日,A股上市公司出現(xiàn)了獨立董事離辭潮。自11月12日康美藥業(yè)案一審宣判后,8日內(nèi)共有22家上市公司的24...

2021-11-26 -

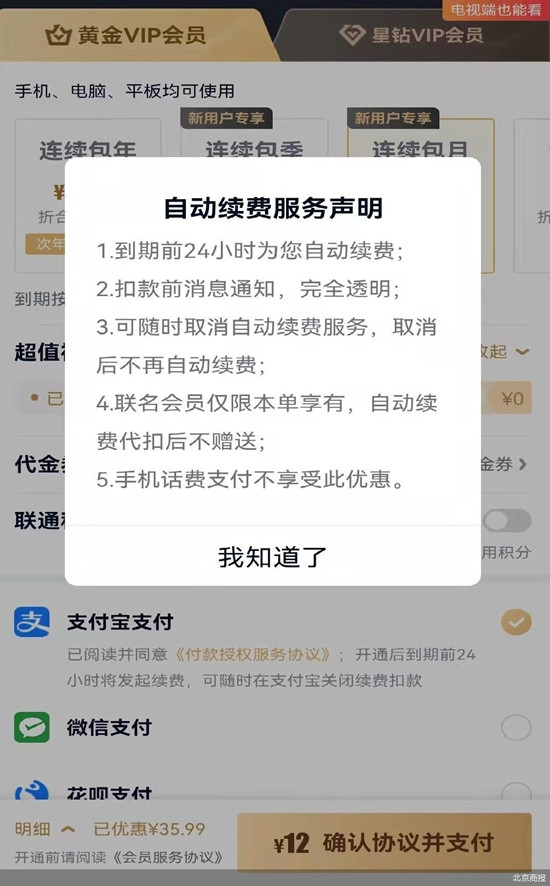

即時興趣“綁架”為長期交易 App自動續(xù)費我們默認了什么

App自動續(xù)費這一頑疾終于引起了相關部門的注意。近日,上海市消保委對12款App自動續(xù)費扣費期限進行了調(diào)...

2021-11-26 -

互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷提高 誰來給網(wǎng)紅打個樣兒

11月17日,薇婭、李佳琦就歐萊雅促銷差價風波宣布與后者暫停合作;11月22日,杭州稅務局對雪梨、林珊珊涉...

2021-11-26

相關閱讀

-

康美藥業(yè)案引發(fā)獨董辭職潮 獨董的路該怎么走

有人頗為刻薄地說,康美藥業(yè)案一審判決后,不斷聽見上市公司傳來花瓶碎裂的聲音。據(jù)報道,自11月以來,...

-

華強科技中簽號碼55916個 中一手新股預估能賺多少

據(jù)報道,湖北華強科技股份有限公司已于近日公布了新股中簽結果,中簽號碼共有55,916個,每個中簽號碼只...

-

安培龍股權密集變動7基金悄然入股 依賴美的集團業(yè)績對賭失敗

IPO前爭相入股以分享上市盛宴,深圳安培龍科技股份有限公司(簡稱安培龍)可能難以達到一眾資本預期。2004...

-

露笑科技剛募資6億又要募資29億 五次產(chǎn)業(yè)轉型累虧7.42億

產(chǎn)業(yè)過度多元化,往往成為追逐熱點代名詞,也意味著缺乏主業(yè),最終多以失敗告終,重融資輕回報更是難以...

-

衛(wèi)星每15分鐘掃描全省探火情 高科技為森林資源保駕護航

衛(wèi)星云圖顯示金紫山林場有異樣,趕緊啟動無人機核查。赤壁市官塘驛林場金紫山分場森防指揮中心內(nèi),值班...

-

汽車流通業(yè)開啟新基建時代 數(shù)字化轉型關乎企業(yè)生死

當前,一場以5G網(wǎng)絡、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的新型基礎設施建設,正在全國各地如火如荼地展開...

-

我國汽車市場由“增量時代”進入“存量時代” 自主高端車型密集落地

售價48萬元的機甲龍、40多萬元的極狐阿爾法S、30萬元的上汽大通 MIFA 9……眾多售價比肩豪華品牌車的...

-

A股整體維持區(qū)間震蕩走勢 滬指年內(nèi)振幅創(chuàng)歷史新低

今年以來,A股整體維持區(qū)間震蕩走勢,滬指年內(nèi)振幅僅12%,創(chuàng)出歷史新低;滬深300年內(nèi)振幅24 3%,創(chuàng)出200...

-

新能源板塊早盤異動走強 鵬輝能源(300438)漲停

據(jù)最新消息顯示,新能源板塊早盤異動走強,鵬輝能源(300438)漲停,合康新能(300048)股價暴漲超過15%,圣...

-

集成電路概念股午后異動 世運電路(603920)漲逾6%

據(jù)報道,集成電路概念股午后異動,鼎龍股份(300054)股價大漲超過7%,世運電路(603920)漲逾6%,聯(lián)創(chuàng)電子(...

-

洞察號“洞察”到火星地下200米 熔巖流之間夾著淺淺沉積層

根據(jù)英國《自然·通訊》雜志近日發(fā)表的一項行星科學分析,美國國家航空航天局洞察號探測器正在采集火星...

-

華瑞銀行三個月連收三罰單被罰550萬 客戶投訴量居行業(yè)前列

六年前作為全國首批試點的五家民營銀行之一,在深化金融改革的浪潮中誕生,如今上海華瑞銀行股份有限公...

-

科沃斯將于明日正式發(fā)行可轉債 申購代碼為754486

據(jù)最新消息顯示,科沃斯將于明日正式發(fā)行可轉債,債券簡稱為科沃轉債,申購代碼為754486,申購簡稱為科...

-

汽配概念股早盤再度沖高 德賽西威(002920)股價大漲超8%

據(jù)報道,汽配概念股早盤再度沖高,中鼎股份(000887)漲停,德賽西威(002920)股價大漲超過8%,金固股份(00...

-

澤宇智能今日申購 新股發(fā)行價格是多少?

炒股的人有很多,一般新股申購的話不僅本金安全,收益上也是很穩(wěn)定的。打新股越來越受歡迎,不同時期都...

-

人氣爆棚的頂級影像展里,竟藏著這些國際大師的手機創(chuàng)作

真的很難想象,這些國際頂尖大師的作品都是通過手機拍攝完成的!知名攝影圈盛事——第七屆集美·阿爾勒...

-

質量問題頻出虛假宣傳被罰 加拿大鵝風波不斷

羽絨服品牌加拿大鵝又翻車了。近日有媒體報道,有消費者購買的加拿大鵝羽絨服脫下來全身都是毛,品牌方...

-

多地宣布修改計生條例延長生育假期 用人單位能否執(zhí)行到位

北京生育假由原來的30天延長至60天的消息引發(fā)外界的強烈關注。實際上,最近全國多地宣布修改計生條例,...

-

探訪寵物殯葬師 為逝去的生命擺渡

修剪指甲、梳理毛發(fā),讓離世寵物以最干凈美好的模樣與它的主人和這個世界告別。最近,一檔體驗寵物殯葬...

-

有覺?睡眠GYM首店盛裝開業(yè),點亮全城睡眠啟明燈

當今社會,人們的生活節(jié)奏快、工作壓力大,結果導致了人們患有失眠癥、嗜睡癥、夜游癥、睡驚癥等不同程...

-

網(wǎng)盤行業(yè)跨入不限速時代 網(wǎng)盤企業(yè)將如何應對

網(wǎng)盤行業(yè)告別限速時代。近日,在有關部門的指導和推動下,首批八家網(wǎng)盤企業(yè)承諾為各類用戶提供無差別的...

-

一場維權引發(fā)的鬧劇 協(xié)會“餐飲集體商標”這碗飯該怎么吃

近日,河南逍遙鎮(zhèn)胡辣湯、陜西潼關肉夾饃等商標維權事件引發(fā)關注。多家經(jīng)營胡辣湯、肉夾饃的中小商家因...

-

手機搭乘國潮列車 借力國潮破圈突圍

不只是與汽車、時裝、游戲等發(fā)布聯(lián)名款,在國潮盛行的今天,各大手機品牌也在這上面動腦筋。近日,手機...

-

Stellantis與Vulcan簽署電池級氫氧化鋰供應協(xié)議

Stellantis與Vulcan簽署電池級氫氧化鋰供應協(xié)議蓋世汽車訊據(jù)外媒報道,11月29日,澳大利亞鋰開發(fā)商Vulca...

-

FF澄清退市傳聞:只是例行警示函,明年7月將如期交付FF91

FF澄清退市傳聞:只是例行警示函,明年7月將如期交付FF9111月29日,法拉第未來FaradayFuture(FF)官方...

-

繪就共同富裕“健康藍圖”,微醫(yī)構建健康管護組織提升醫(yī)療體系效率

健康是1,其他是后面的0,沒有1,再多的0也沒有意義。共同富裕,健康先行。近日,在香港召開的首屆亞洲...

-

罕見銀黑狐現(xiàn)身北京門頭溝 已證實系人工飼養(yǎng)

連日來,一只毛色奇異的小狐貍頻繁出沒在門頭溝區(qū)禪澗路一帶。它渾身毛發(fā)呈銀灰色,尾尖還帶一撮白毛。...

-

一年連續(xù)四次打破世界紀錄!晶科能源全力推動光伏開啟N型新時代

晶科能源近日官宣,將于11月2日全球首發(fā)其最新N型Tiger NEO系列組件。記者采訪了晶科能源副總裁錢晶,...

-

特斯拉德國工廠將于12月投產(chǎn) 有望實現(xiàn)年產(chǎn)50萬輛成績

近日,德國媒體 Automobilwoche 報道稱,特斯拉德國工廠將于12月投產(chǎn)。值得一提的是,自從特斯拉 CEO...

-

小米MIX4比亞迪定制版開售 開機采用比亞迪Logo動畫

今日上午10點,小米MIX4比亞迪定制版正式開售,新機售價5799元,僅500臺。根據(jù)官方曬出的渲染圖來看,據(jù)...

-

日產(chǎn)汽車公布2030年遠景目標 2028年推出全固態(tài)電池電動汽車

今日,日產(chǎn)汽車在公布了2030年遠景目標,計劃在未來五年內(nèi)投資2萬億日元,加速汽車產(chǎn)品線的電氣化等,其...

-

鄭州氣象臺發(fā)布大風藍色預警 預計未來24小時陣風8到9級

鄭州市氣象臺2021年11月29日06時00分發(fā)布大風藍色預警信號:預計未來24小時內(nèi),鄭州市區(qū)、鞏義、滎陽、登...

-

全國多地宣布修改計劃生育條例 這些地方女性可休188天產(chǎn)假

最近全國多地宣布修改計劃生育條例,加碼生育福利,延長生育假期。所以現(xiàn)在生娃到底能休多少天假?根據(jù)各...

-

2022年度“國考”競爭比約46∶1 部分中央一級招錄差額考察

中央機關及其直屬機構2022年度公務員招考公共科目筆試昨天(11月28日)舉行,據(jù)國家公務員局統(tǒng)計顯示,共...

-

維他奶半年利潤大跌95% 計劃優(yōu)先恢復內(nèi)地市場

香港品牌維他奶因業(yè)績涼透了上了熱搜第一維他奶半年利潤大跌95%近日,港股上市公司,維他奶國際發(fā)布2022...

-

2021龍潤茶產(chǎn)業(yè)興農(nóng)品牌發(fā)展峰會圓滿舉行

大合影以茶興業(yè),以茶富民。2021年11月27日,鄉(xiāng)村振興·茶有作為——2021龍潤茶產(chǎn)業(yè)興農(nóng)品牌發(fā)展峰會在...

-

鋰電材料價格一路高漲 多行業(yè)企業(yè)“跨界”加入鋰電“賽道”

11月25日,上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,電池級碳酸鋰連續(xù)三日報價突破20萬元 噸,創(chuàng)下歷史新高,較去年同期的4...

-

河南育兒假開始實施 夫妻雙方每年可獲十日育兒假

11月27日,河南省十三屆人大常委會第二十八次會議表決通過了《河南省人民代表大會常務委員會關于修改〈...

-

vivo將發(fā)布新一代手機操作系統(tǒng)OriginOS UI設計將帶來新驚喜

今天,vivo宣布將于12月9日發(fā)布新一代手機操作系統(tǒng)OriginOS,新版OriginOS命名為OriginOS Ocean。據(jù)報...

-

財政部下達2022年新能源汽車補貼資金 比亞迪可獲39.8億元補貼

日前,財政部經(jīng)濟建設司發(fā)布《關于提前下達2022年節(jié)能減排補助資金預算的通知》。《通知》顯示,北京、...

-

抖音開始測試短劇付費模式 付費后短劇可重復觀看

抖音有不少賬號拍攝自導自演的連戲劇,劇情各種腦洞,演出風格接地氣,雖然成本很低,但效果非常好,吸...

-

格力申請董明珠秘書孟羽童商標 被指意在自己孵化網(wǎng)紅

不久前,格力電器董事長董明珠的一句要將孟羽童培養(yǎng)成第二個董明珠讓她的女秘書孟羽童意外走紅,獲得大...

-

公積金貸款次數(shù)有限制嗎 公積金貸款可以貸幾次

現(xiàn)如今,我們買房子的時候,都會優(yōu)先選擇住房公積金貸款的,畢竟選擇公積金比較劃算的。值得注意的是,...

-

特斯拉上海工廠再度擴建 項目投資總額達12億元人民幣

不同品牌的汽車在市面上很受歡迎,隨著買車的人越來越多,新能源汽車也值得留意。特斯拉就是大家熟知的...

-

萬億市場催生中國式“聯(lián)合健康”,亞洲醫(yī)療健康高峰論壇大咖論“健”

11月24日,首屆亞洲醫(yī)療健康高峰論壇舉行,香港特區(qū)行政長官林鄭月娥、香港貿(mào)發(fā)局主席林建岳博士及WHO首...

-

第六批國家組織藥品集中采購開標 胰島素集中采購價格是多少?

不同藥品針對不同的病例能夠起到有效的治療作用,而對于患者來說,藥品的價格是最為關注的。每當國家藥...

-

董明珠女秘書孟羽童走紅 曾是MCN簽約紅人

近日,有一個人因為得到董明珠的賞識而引起大家高度關注,相信各位知道在說誰了,這個人就是董明珠女秘...

-

11月底豬肉價格持續(xù)走高 12月豬價怎么樣?年底豬價會上漲嗎?

豬肉是我們生活中經(jīng)常能吃到的食物,不同地區(qū)售賣的豬肉價格有差異,作為消費者肯定是想要買到價格劃算...

-

B站彈幕累計總數(shù)突破100億 “破防了”成2021年度彈幕

今日,嗶哩嗶哩(以下簡稱B站)與人民文學出版社、中國社會科學院新聞與傳播研究所聯(lián)合發(fā)布2021年度彈幕破...

-

冠軍女皇坐鎮(zhèn)2021《部落沖突》總決賽 麥當勞助力MAX UP

2021《部落沖突》全球錦標賽總決賽開戰(zhàn)在即,限定皮膚冠軍女皇正式上線作戰(zhàn),還有冠軍蠻王皮膚限時返場...

-

馬斯克要求員工降低交付成本

馬斯克要求員工降低交付成本馬斯克表示:“本季度我們的重點應該是最大限度地降低交付成本,而不是在加...

-

特斯拉德國工廠放棄政府13億美元電池補貼,或于12月投產(chǎn)

特斯拉德國工廠放棄政府13億美元電池補貼,或于12月投產(chǎn)蓋世汽車訊據(jù)《每日鏡報》(DerTagesspiegel)11月...

-

曝小米12下月底亮相 或將錯過首發(fā)驍龍8 Gen1

據(jù)高通官方最新確認,全新一代旗艦處理器驍龍8Gen1將會在12月1日正式發(fā)布,近段時間關于該芯片和首發(fā)旗...

-

涉嫌捆綁銷售 30多家歐洲公司投訴微軟壟斷

11月29日消息,云存儲公司Nextcloud與其他30多家歐洲軟件、云計算公司組成了名為公平競爭環(huán)境聯(lián)盟,并正...

-

消息稱蘋果明年率先發(fā)布AR設備 售價或于 "高端iPhone"價格一致

據(jù)外媒最新消息稱,蘋果計劃在2022年推出一款頭戴設備,但這并不意味著用戶會很快買到它。報道中提到,...

-

索尼PS5 Pro渲染圖曝光:將支持8K游戲 最早將在2022年正式亮相

索尼在去年的11月正式推出了拳新一代次時代主機PS5系列,其硬件相比前代的PS4擁有巨大的提升,使用了PCI...

-

曝一加10 Pro將率先在國內(nèi)亮相 搭載驍龍8 Gen1處理器

目前,高通已經(jīng)正式宣布,將于12月1日在國內(nèi)召開驍龍技術峰會,屆時新一代旗艦芯片也將正式亮相。據(jù)此前...

-

山東省第10萬個5G基站開通 5G終端用戶數(shù)已達2919.3萬戶

截至目前,我國已建成5G基站超過115萬個,占全球70%以上,是全球規(guī)模最大、技術最先進的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡...

-

小米相冊播放視頻功能出現(xiàn)故障?官方回應:視頻專項優(yōu)化已經(jīng)立項

11月24日,小米社區(qū)舉辦了負責人在線活動相冊專場,相冊產(chǎn)品經(jīng)理貓老師、相冊產(chǎn)品經(jīng)理曲餅、研發(fā)工程師...

-

蘋果開發(fā)多設備無線充電器 可讓充電器和設備實現(xiàn)無接觸充電

對于蘋果來說,AirPower雖然失敗了,但并不能阻止他們繼續(xù)研發(fā)無線沖充電的決心。據(jù)外媒最新報道稱,蘋...

-

5G核心標準必要專利比拼 6家公司持有合計占比達70%

5G核心標準必要專利,誰是真正的引領者?科睿唯安(Clarivate Analytics)今年10月新鮮出爐的名為《Demyst...

-

順豐系再擴版圖王衛(wèi)年收三家上市公司 未來如何實現(xiàn)扭虧為盈

快遞大佬王衛(wèi)資本版圖再擴張,順豐同城赴港上市即將塵埃落定。11月26日晚間,A股公司順豐控股(002352 S...

-

拼多多市值跌至858億美元 市值暴跌的拼多多問題出在哪?

拼多多曾是國內(nèi)第二大電商公司,2月時市值高達2000多億美元,但隨后不斷下跌,截止11月26日美股收市,拼...

-

全國7大省出豬超2000萬 豬肉均價跌至8.95元/斤

非洲豬瘟以及新冠疫情對豬肉市場的影響慢慢消失,多個省的出豬數(shù)量創(chuàng)下近兩年新高,未來競爭會更加激烈...

-

蘋果全球電池主管 Ahn離職 加入大眾

蘋果全球電池主管Ahn離職加入大眾11月26日路透社相關消息稱,蘋果全球電池主管SoonhoAhn日前已從蘋果離...

-

鈴木計劃在日本推出微型電動汽車 價格不到1萬美元

鈴木計劃在日本推出微型電動汽車價格不到1萬美元蓋世汽車訊據(jù)外媒報道,鈴木汽車正在考慮在2025年之前在...

-

吉利科技集團西南總部落戶重慶,計劃投建12GWh動力電池項目

吉利科技集團西南總部落戶重慶,計劃投建12GWh動力電池項目11月28日消息,吉利科技集團近日分別與重慶兩...

-

路特斯科技計劃融資5億美元,或于2023年在紐約或香港上市

路特斯科技計劃融資5億美元,或于2023年在紐約或香港上市路特斯科技正打算出售10%至15%的股份,該公司仍...

-

超9萬輛北京現(xiàn)代索納塔召回

超9萬輛北京現(xiàn)代索納塔召回日前,北京現(xiàn)代汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)...

-

美團外賣員因救人身亡 美團:承擔救人遇難外賣員幼女生活費

美團外賣是美團旗下網(wǎng)上訂餐平臺,美團外賣用戶數(shù)達2 5億,合作商戶數(shù)超過200萬家,活躍配送騎手超過50...

-

國家外匯管理局開278萬元罰單 財付通等4家持牌機構被罰

外匯業(yè)務違規(guī)整治持續(xù)進行中。11月28日,北京商報記者注意到,國家外匯管理局深圳市分局近日連續(xù)披露了6...

-

寧德石油三舉措提高直分銷業(yè)績

今年以來,寧德石油改變直分銷策略,瞄準縣域市場,對準客戶需求,精準營銷,擴銷增量成效顯著。截至11...

-

人臉識別帶來信息泄露風險 多銀行發(fā)警示刷臉安全怎么保障

站在銀行ATM機前,只看一眼攝像頭,然后再輸入取款金額、手機號,就能自動吐鈔拿走現(xiàn)金。整個過程只要一...

-

多股東拋大額減持計劃 神力股份股價迎來壓力測試

二級市場迎來一波大漲之后,神力股份(603819)近三個交易日股價有所回調(diào),就在此時,公司多位股東拋出了...

-

特斯拉撤回柏林電池工廠國家扶持資金申請 電池廠建設計劃未變

據(jù)路透社報道,特斯拉周五表示,已經(jīng)撤回了其柏林電池工廠的國家扶持資金申請,并補充說電池廠的建設計...

-

比亞迪等多車企造車問題不斷 電動車制造到底難在哪?

汽車市場迎來變局,是今年整個行業(yè)的共識。從燃油車到電動車,在很多人眼中似乎只是換三電或者油改電的...

-

我國堅持實施正常貨幣政策 不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟手段

央行近日發(fā)布的《2021年第三季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》強調(diào),牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定...

-

ST尤夫相關責任人處罰終落地 實控人顏靜剛被罰60萬元

11月25日盤后,ST尤夫(002427)發(fā)布公告稱,時任實控人及相關當事人收到了證監(jiān)會下發(fā)的《行政處罰決定書...

-

“信披超前”引發(fā)股價漲停 龍大肉食引監(jiān)管部門關注

龍大肉食(002726)26日漲停,收于12 11元 股。值得關注的是,龍大肉食控制方在公司公告前通過官方微信...

-

*ST康美重整計劃草案獲通過 引發(fā)的獨董辭職潮仍在繼續(xù)

11月26日,廣東省揭陽市中級人民法院裁定,批準*ST康美(600518)破產(chǎn)重整計劃。至此,公司重整計劃將正式...

-

亞洲最大海上樞紐互通工程全面開工 預計2023年通車運營

11月27日,亞洲最大海上樞紐互通工程 ——杭甬(杭州至寧波)高速公路復線寧波段一期濱海樞紐互通工程全...

-

秘魯北部發(fā)生7.3級地震 有多所房屋倒塌

據(jù)中國地震臺網(wǎng)正式測定,11月28日18時52分,在秘魯北部發(fā)生7 3級地震,震源深度100千米,震中位置南緯...

-

開源壓縮軟件7-Zip迎來21.06正式版 體積僅1.4MB默認UI較簡陋

近日,開源壓縮軟件7-Zip迎來21 06正式版,這也是該軟件自2019年2月以來首次發(fā)布正式版,期間放出的都...

-

比亞迪“哨兵模式”曝光 360全景攝像頭加持

如今的汽車智能化程度越來越高,比如全景360攝像頭,能夠讓駕駛員直觀看到汽車周圍的景象,杜絕盲區(qū),對...

-

聯(lián)想小新Pro 16 2021 RTX版發(fā)布 RTX 3050加持售價6999元

聯(lián)想小新Pro 16于今年4月22日正式發(fā)布,首發(fā)三款:分別是R7 5800H集顯版(首發(fā)4999元)和R7 5800H GTX...

-

MIUI開發(fā)版陸續(xù)發(fā)布 Redmi Note 11 4G版暫不支持

MIUI官方宣布,MIUI開發(fā)版21 11 24版本今天已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布,部分機型已發(fā)布。值得一提的是,這是Redmi ...

-

員工離職業(yè)績虧損 入境游經(jīng)歷40年來蕭條

受疫情影響,出入境旅游遭遇到了前所未有的沖擊,時至今日,兩年過去,出入境游市場依然在谷底煎熬。11...

-

銀河系“羽毛”首次現(xiàn)形 長約6000到13000光年

銀河系竟然有羽毛!據(jù)美國《科學新聞》雜志網(wǎng)站23日報道,德國天文學家在近期出版的《天體物理學雜志快報...

-

科學家揭示巨大海洋溶解有機碳庫 遲滯元古宙海洋徹底氧化

氧氣是生命之源。早期地球氧氣含量極低,直到24億年前,地球發(fā)生第一次大氧化事件,含氧量達現(xiàn)在的1%以...

-

零部件缺失車企欺瞞現(xiàn)象加劇 引發(fā)品牌危機

零部件缺失車企欺瞞現(xiàn)象加劇引發(fā)品牌危機由于芯片持續(xù)短缺,加上反復爆發(fā)的疫情,今年以來全球汽車廠商...

-

大眾迪斯去留未定 其再次面臨領導力危機

大眾迪斯去留未定其再次面臨領導力危機路透社援引知情人士消息報道稱,在23日的會議上,大眾汽車集團的...

-

大眾取消對Europcar提出更高報價的計劃

大眾取消對Europcar提出更高報價的計劃蓋世汽車訊據(jù)外媒報道,大眾集團銷售負責人ChristianDahlheim表示...

-

特斯拉德國柏林超級工廠將于12月投產(chǎn)

特斯拉德國柏林超級工廠將于12月投產(chǎn)據(jù)財聯(lián)社報道,《德國汽車周刊》(Automobilwoche)11月28日消息,...

-

恒大汽車:仍在接觸不同的潛在投資者

恒大汽車:仍在接觸不同的潛在投資者據(jù)每日經(jīng)濟新聞報道,恒大汽車發(fā)布公告稱,為提高本集團整體效益及...

-

數(shù)字貨幣概念股上演烏龍炒作 面對烏龍炒作游資和散戶有何不同

上周五,受相關消息影響,數(shù)字貨幣概念股全面爆發(fā),包括旗天科技等多股漲停,但隨后發(fā)現(xiàn)該消息為媒體誤...

-

鞍重股份5日4停板 公司內(nèi)幕消息管理引質疑

先于消息之前,上市公司股價出現(xiàn)異動的情況再度上演。11月28日晚間,鞍重股份(002667)披露的一則股價異...

-

低溫環(huán)境下確保供電充足 格力鈦電池確認:10分鐘充電90%

11月26日消息,格力官方確認,格力鈦通信基站正在四川涼山州、甘孜州、阿壩州等高海拔地區(qū)鋪設。這種基...

-

期限內(nèi)未提交第三季度財報 FF公司收納斯達克交易所退市通知

近日,據(jù)海外媒體報道,法拉第未來(Faraday Future)宣布,由于未能及時提交季度收益報告,該公司已收到...

-

涂料營收不增反降 廣信材料定增難解“近愁”?

今年前三季度,PCB油墨行業(yè)龍頭廣信材料(300537)的虧損仍在繼續(xù)。或是出于擺脫營收困境,重新打開市值想...

-

倒計時結束才能關?互聯(lián)網(wǎng)廣告迎監(jiān)管“重拳出擊”

看視頻先要看廣告?網(wǎng)頁彈窗關不掉?以為在看經(jīng)驗分享看完才發(fā)現(xiàn)是植入?過往這些令用戶深惡痛絕的互聯(lián)網(wǎng)廣...

閱讀排行

精彩推送

- 康美藥業(yè)案引發(fā)獨董辭職潮 獨董...

- 華強科技中簽號碼55916個 中一...

- 安培龍股權密集變動7基金悄然入...

- 露笑科技剛募資6億又要募資29億...

- 衛(wèi)星每15分鐘掃描全省探火情 高...

- 汽車流通業(yè)開啟新基建時代 數(shù)字...

- 我國汽車市場由“增量時代”進入...

- A股整體維持區(qū)間震蕩走勢 滬指...

- 新能源板塊早盤異動走強 鵬輝能...

- 集成電路概念股午后異動 世運電...

- 洞察號“洞察”到火星地下200米...

- 華瑞銀行三個月連收三罰單被罰55...

- 科沃斯將于明日正式發(fā)行可轉債 ...

- 汽配概念股早盤再度沖高 德賽西...

- 澤宇智能今日申購 新股發(fā)行價...

- 人氣爆棚的頂級影像展里,竟藏著...

- 質量問題頻出虛假宣傳被罰 加拿...

- 多地宣布修改計生條例延長生育假...

- 探訪寵物殯葬師 為逝去的生命擺渡

- 有覺?睡眠GYM首店盛裝開業(yè),點...

- 網(wǎng)盤行業(yè)跨入不限速時代 網(wǎng)盤企...

- 一場維權引發(fā)的鬧劇 協(xié)會“餐飲...

- 手機搭乘國潮列車 借力國潮破圈突圍

- Stellantis與Vulcan簽署電池級氫...

- FF澄清退市傳聞:只是例行警示函...

- 繪就共同富裕“健康藍圖”,微醫(yī)...

- 罕見銀黑狐現(xiàn)身北京門頭溝 已證...

- 一年連續(xù)四次打破世界紀錄!晶科...

- 特斯拉德國工廠將于12月投產(chǎn) 有...

- 小米MIX4比亞迪定制版開售 開機...

- 日產(chǎn)汽車公布2030年遠景目標 20...

- 鄭州氣象臺發(fā)布大風藍色預警 預...

- 全國多地宣布修改計劃生育條例 ...

- 2022年度“國考”競爭比約46∶1...

- 維他奶半年利潤大跌95% 計劃優(yōu)...

- 2021龍潤茶產(chǎn)業(yè)興農(nóng)品牌發(fā)展峰會...

- 鋰電材料價格一路高漲 多行業(yè)企...

- 河南育兒假開始實施 夫妻雙方每...

- vivo將發(fā)布新一代手機操作系統(tǒng)Or...

- 財政部下達2022年新能源汽車補貼...

- 抖音開始測試短劇付費模式 付費...

- 格力申請董明珠秘書孟羽童商標 ...

- 公積金貸款次數(shù)有限制嗎 公積金...

- 特斯拉上海工廠再度擴建 項目投...

- 萬億市場催生中國式“聯(lián)合健康”...

- 第六批國家組織藥品集中采購開標...

- 董明珠女秘書孟羽童走紅 曾是MC...

- 11月底豬肉價格持續(xù)走高 12月豬...

- B站彈幕累計總數(shù)突破100億 “破...

- 冠軍女皇坐鎮(zhèn)2021《部落沖突》總...

- 馬斯克要求員工降低交付成本

- 特斯拉德國工廠放棄政府13億美元...

- 曝小米12下月底亮相 或將錯過首...

- 涉嫌捆綁銷售 30多家歐洲公司投...

- 消息稱蘋果明年率先發(fā)布AR設備 ...

- 索尼PS5 Pro渲染圖曝光:將支持...

- 曝一加10 Pro將率先在國內(nèi)亮相...

- 山東省第10萬個5G基站開通 5G終...

- 小米相冊播放視頻功能出現(xiàn)故障?...

- 蘋果開發(fā)多設備無線充電器 可讓...

- 5G核心標準必要專利比拼 6家公...

- 順豐系再擴版圖王衛(wèi)年收三家上市...

- 拼多多市值跌至858億美元 市值...

- 全國7大省出豬超2000萬 豬肉均...

- 蘋果全球電池主管 Ahn離職 加入大眾

- 鈴木計劃在日本推出微型電動汽車...

- 吉利科技集團西南總部落戶重慶,...

- 路特斯科技計劃融資5億美元,或...

- 超9萬輛北京現(xiàn)代索納塔召回

- 美團外賣員因救人身亡 美團:承...

- 國家外匯管理局開278萬元罰單 ...

- 寧德石油三舉措提高直分銷業(yè)績

- 人臉識別帶來信息泄露風險 多銀...

- 多股東拋大額減持計劃 神力股份...

- 特斯拉撤回柏林電池工廠國家扶持...

- 比亞迪等多車企造車問題不斷 電...

- 我國堅持實施正常貨幣政策 不將...

- ST尤夫相關責任人處罰終落地 實...

- “信披超前”引發(fā)股價漲停 龍大...

- *ST康美重整計劃草案獲通過 ...

- 亞洲最大海上樞紐互通工程全面開...

- 秘魯北部發(fā)生7.3級地震 有多所...

- 開源壓縮軟件7-Zip迎來21.06正式...

- 比亞迪“哨兵模式”曝光 360全...

- 聯(lián)想小新Pro 16 2021 RTX版發(fā)...

- MIUI開發(fā)版陸續(xù)發(fā)布 Redmi Not...

- 員工離職業(yè)績虧損 入境游經(jīng)歷40...

- 銀河系“羽毛”首次現(xiàn)形 長約60...

- 科學家揭示巨大海洋溶解有機碳庫...

- 零部件缺失車企欺瞞現(xiàn)象加劇 引...

- 大眾迪斯去留未定 其再次面臨領...

- 大眾取消對Europcar提出更高報價的計劃

- 特斯拉德國柏林超級工廠將于12月投產(chǎn)

- 恒大汽車:仍在接觸不同的潛在投...

- 數(shù)字貨幣概念股上演烏龍炒作 面...

- 鞍重股份5日4停板 公司內(nèi)幕消息...

- 低溫環(huán)境下確保供電充足 格力鈦...

- 期限內(nèi)未提交第三季度財報 FF...

- 涂料營收不增反降 廣信材料定增...

- 倒計時結束才能關?互聯(lián)網(wǎng)廣告迎...