智能電動新賽道下,誰在瘋搶產能?

近幾年,受產業轉型以及疫情影響,部分弱勢品牌加速淘汰,使得汽車行業產能閑置現象進一步擴大化。據乘聯會統計的數據顯示,截止2021年底,國內乘用車產能合計有4089萬輛,但利用率僅為52.47%。這一產能利用率遠低于歐美日韓等汽車產業發展較為成熟的國家和地區。

產能利用率是衡量汽車產業良性發展的重要指標之一,在國內汽車產業技術變革和生態重塑的背景下,傳統車企進入了新一輪的淘汰賽。乘聯會數據顯示,2021年統計的86家乘用車企業中,有16家車企的年銷量大于60萬輛,合計銷量為1661萬輛,占中國乘用車總銷量的77%。這16家車企的累計年產能為2050萬輛,占國內乘用車企總產能的55.35%,平均產能利用率高達81.03%,其中有11家車企的產能利用率甚至能夠達到100%。而2021年平均產能利用率低于50%的乘用車企業有55家,其中有29家的平均產能利用率僅為2.02%,這些車企幾乎處于停擺狀態。

2021年乘用車產能按企業銷售量的分析(圖片來源:乘聯會)

以上數據也表明,國內超過半數的乘用車企業產能利用率均低于行業平均水平,車企產能利用率分化趨勢明顯,呈現強者愈強、弱者愈弱的狀態。

產能過剩背景下,汽車產業頻現“大魚吃小魚”現象

隨著越來越多的弱勢車企發展受困,產能過剩問題引發業內普遍關注。在今年的“兩會”上,全國人大代表、原長城汽車總裁王鳳英就將汽車產能利用率納入了兩會提案之一。她指出,發揮區域聚集優勢,鼓勵通過兼并重組的方式盤活閑置產能資源。

事實上,近幾年伴隨汽車產業加速向智能電動新賽道切換,強勢車企瓜分弱勢車企產能的情形時有發生。比如,今年開年,業內就傳出長城汽車收購眾泰臨沂生產基地的消息。在此之前,長城汽車還接管了獵豹在荊門的生產基地,以及漢騰二期工廠和漢龍大冶工廠等。而乘著新能能源汽車迅猛發展的東風而快速擴張的比亞迪和新入局造車領域的牛創汽車,則分別瓜分了大乘汽車在撫州和常州的生產基地。

除了長城、比亞迪外,在自主頭部車企中,吉利汽車也是“買廠大戶”。2020年4月,在湖南省和長沙市人民政府的牽頭下,吉利控股集團完成了對湖南省屬國有企業長豐集團旗下獵豹汽車長沙工廠的托管,托管后,吉利對獵豹工廠生產線進行改造,導入吉利新能源產品技術。去年,吉利汽車還參與了力帆的破產重組,接盤了力帆在重慶兩江的工廠,并導入了楓葉汽車相關新能源產品,同時兩者還合資成立了主打換電的合資公司——睿藍汽車。

蓋世汽車研究院分析師指出,2018年后伴隨中國汽車產業進入存量競爭階段,一些低端弱勢品牌便在新一輪競爭中敗下陣來,如北汽銀翔、比速汽車、華泰汽車、力帆汽車、眾泰汽車等先后出現了經營困境,留下大量閑置產能,而自主頭部車企由于技術和產品更新及時,再加上供應鏈相對穩定,因此近兩年迎來大幅增長態勢,以往弱勢車企留下的閑置產能往往在當地政府的主導下向頭部車企轉移。

長豐獵豹長沙基地(圖片來源:吉利汽車)

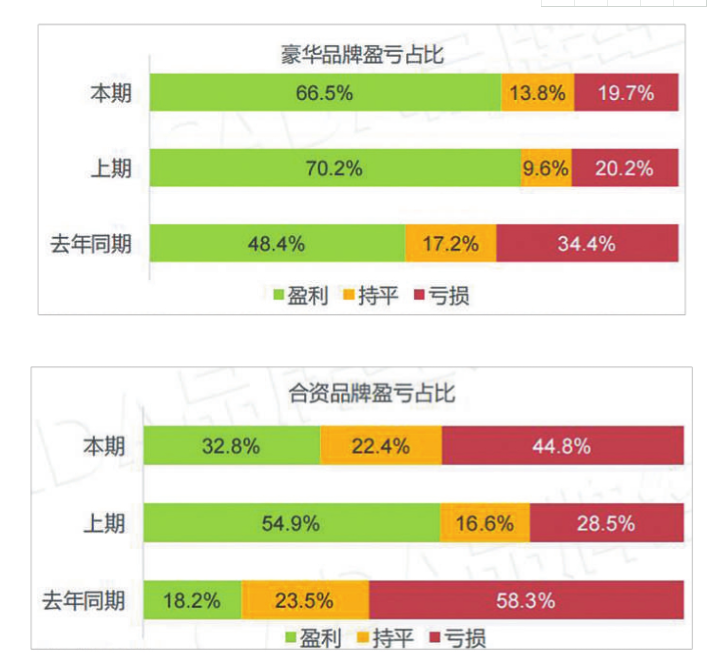

除了自主品牌內部頻現“大魚吃小魚”現象外,一些弱勢合資車企也難逃“買廠求存”的命運。這其中最典型的代表就是去年年中理想汽車投資60億元接盤了北京現代在順義的第一工廠。這一事件引發了業內熱議,多數人認為這一事件是韓系車走向邊緣化的開始,同時也意味著造車新勢力作為未來車市的主力軍正在蠶食傳統車企的市場份額。

北京現代生產線,圖片來源:北京現代官網

在北京現代出售第一工廠之前,韓系車在華的另一家合資公司東風悅達起亞也未能逃脫淪為“代工廠”的命運。早在2019年9月,造車新勢力華人運通就官宣與東風悅達起亞合作,以“租賃”的方式改造東風悅達起亞在鹽城的第一工廠,該工廠年產能為15萬輛。

除了韓系車頻繁傳出“賣廠”的消息外,市場占有率更低的法系車也不得不買廠求存。前不久,被譽為“PSA集團全球樣板工廠”的神龍二廠轉讓給東風本田的消息被多家媒體曝光,這是神龍汽車繼去年拆除一廠后的又一重大動作。身為法系車的代表,神龍汽車在國內車市中長期處于低迷狀態,自2018年以來,其產能利用率不足15%。因此,如今神龍汽車被迫買廠瘦身,業內也并不意外。

圖片來源:神龍汽車

近兩年,在汽車產業加速迭代和持續的疫情影響下,合資車企在中國市場也面臨著前所未有的挑戰,其中的巨頭德系和日系的市場份額均所下降,更何況韓系和法系。分析人士指出,汽車產能在頭部車企和造車新勢力中的重新分配,從某種意義上來說,也是產業重構背景下市場重新洗牌的過程。

新能源汽車賽道下,新舊勢力瘋狂擴產能

在新能源汽車快速崛起的大背景下,傳統頭部車企接下弱勢車企閑置下來的產能后,大部分都會進行技術和生產線改造,從而導入新能源汽車產品。業內人士指出,并非所有的閑置工廠都適合改造,有些工廠因生產線老舊,改造起來成本巨大,倒不如重新建立現代化工廠。這就使得汽車產業存在閑置產能與新擴建產能并存的現象。

公開資料顯示,截止2020年底,我國新能源汽車總產能已達2669萬輛,而當年的新能源車銷量僅為136.7萬輛,即便2021年的新能源汽車銷量增長到352.1萬輛,但與龐大的產能儲備相比依然較小。與此同時,隨著越來越多的造車新勢力涌入造車賽道,以及傳統車企加速向電氣化領域轉型,再加上新能源汽車是多地“十四五”期間的重點落地項目,因此各地依舊在支持擴大新能源汽車產能建設。如蔚來中國落戶合肥后,便與合肥市政府商定共同建設新橋智能電動汽車產業園區,該園區規劃整車年產能100萬輛,動力電池年產能100GWh。另外,廣州市也明確提出2025年全市汽車規劃產能突破500萬輛,為此其將重點培育1-2家獨角獸車企,并吸納了小鵬和寶能汽車落戶廣州。

在產業轉型和地方政府的支持下,新能源汽車在建產能呈逐步擴大化趨勢。乘聯會數據顯示,已經具備生產資質的企業目前有1046萬輛在建產能,這些在建產能大部分為新能源汽車項目。如一汽紅旗和一汽豐田各規劃有20萬輛新能源汽車項目將在今年投產。

更多新能源汽車項目的投建,無疑將加劇目前新能源汽車產能過剩的現狀。因此,業內人士也在呼吁監管部門加大對產能過剩企業的監管力度,遏制汽車產業內出現的盲目投資現象。

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

尚未獲得最終許可 特斯拉柏林超級工廠獲準可生產2000輛Model Y

1月13日消息,據國外媒體報道,已具備投產能力、但尚未獲得最終許可的特斯拉柏林超級工廠,日前獲得了生...

2022-01-13 -

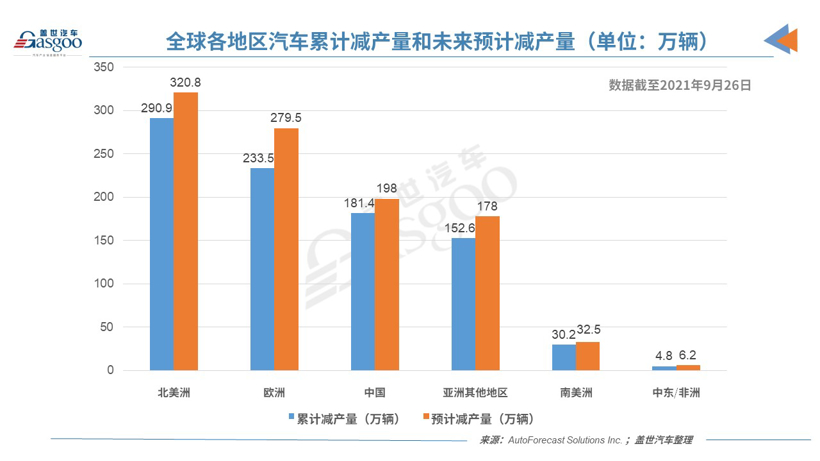

AFS:今年全球汽車產量損失或突破1000萬輛大關

據外媒報道,根據AutoForecast Solutions(以下簡稱為AFS)的最新數據,截至9月26日,由于芯片短缺,全球...

2021-09-28

相關閱讀

-

小米業績暴漲 互聯網業務成最大利潤來源

從昨天晚上新鮮出爐的2021 年全年和 2021 年第四季度財報來看,小米2021年的業績增速超出市場預期。...

-

東航墜機第一部黑匣子是如何找到的 黑匣子數據還能恢復嗎

23日下午,在東航客機事故現場表層泥土中發現一部飛行記錄器,經確認為話音記錄器。初步檢查發現,其存...

-

2022上海端午節高速免費嗎 端午自駕去上海哪里推薦

?2022上海端午節高速免費嗎是很多人都有的疑問,畢竟端午因為有三天的假期,很多年輕人都將其與年假放...

-

社交娛樂業務受短視頻平臺擠壓 騰訊音樂收入或進入低增長新常態

放棄獨家版權后,壓力來到了騰訊音樂這邊。3月22日,騰訊音樂(TME US)發布了截至2021年第四季度及全年...

-

農行有年費和管理費嗎 農行借記卡收費標準

我們在辦理銀行卡時,通常會出現年費、管理費等費用的扣除,而農業銀行作為四大行之一,不少用戶都曾在...

-

智能電動新賽道下,誰在瘋搶產能?

智能電動新賽道下,誰在瘋搶產能?近幾年,受產業轉型以及疫情影響,部分弱勢品牌加速淘汰,使得汽車行...

-

寶潔道歉:一直提倡平等、包容和尊重的價值觀,將杜絕類似情況再次發生

日前,寶潔會員中心賬號發布一則文章,相關內容引發網友關注。今日,寶潔相關人士對5D調查表示,“我們...

-

攜程2021年Q4凈營收47億元 同比下降6%

【TechWeb】3月24日消息,攜程集團發布2021年全年及第四季度財報,2021年第四季度,攜程凈營收47億元人...

-

小米4391人獲1.749億股股票的激勵

【TechWeb】3月24日消息,據“雷軍”微信公號發布的消息,今天小米有4931位同事被授予總計1 749億股股票...

-

LG新能源將投資14億美元在亞利桑那州建電池工廠 供應北美廠商

【TechWeb】3月24日消息,據國外媒體報道,已在向特斯拉和Lucid供應電池的韓國廠商LG新能源,將在美國亞...

-

女子用洗衣機洗蕎麥枕頭 結果枕頭炸了!洗衣機也被損壞

全自動洗衣機不能洗質地緊密,不容易透水的衣服和物品,否則很有可能會損壞洗衣機,但是這個常識,依然...

-

俄羅斯申請舉辦2028年和2032年歐洲杯

俄羅斯提交的申辦意向書尤為受到矚目。

-

大眾將在西班牙斥資77億美元,打造電動汽車中心

大眾將在西班牙斥資77億美元,打造電動汽車中心蓋世汽車訊據外媒報道,3月23日,大眾集團表示,計劃在西...

-

全面發力國內市場 愛馳汽車2022年城市合伙人招募開啟

全面發力國內市場愛馳汽車2022年城市合伙人招募開啟在新一輪融資的加持下,愛馳汽車加速全球市場擴張的...

-

小米4391人獲1.749億股股票激勵 將繼續招募優秀青年工程師

3月24日消息,據雷軍微信公號發布的消息,今天小米有4931位同事被授予總計1 749億股股票的獎勵。他們是...

-

韓國知識產權局:人工智能芯片專利申請數量增加兩倍

韓國知識產權局的數據顯示,自2016年以來,與人工智能(AI)芯片相關的專利申請數量增加了兩倍多,美國和...

-

三大指數小幅調整,兩市近3600只個股下跌

滬指跌0 54%,深成指跌0 93%,創業板指跌0 82%。

-

寶潔被指侮辱女性:女人頭發比男人臟一倍!登熱搜引網友熱議,旗下品牌有汰漬、護舒寶、海飛絲、OLAY、SK-II等

3月24日上午,話題詞 寶潔 登上微博熱搜,據網傳“寶潔會員中心”公眾號發布了一則文章,稱“女人腳臭...

-

聯想預熱新一代YOGA筆記本 采用弧形邊緣和全面革新設計語言

近日,聯想方面預熱了新款YOGA筆記本,從外觀上來看應該是CES上公布的 Yoga 9i。外觀方面,新款 YOGA...

-

小米卷軸屏散熱專利獲授權 腔體內設置進風組件

信息顯示,3月22日,北京小米移動軟件有限公司獲得一種用于卷軸屏的散熱結構及電子設備專利授權。摘要顯...

-

華米智能設備全球累計出貨量突破2億臺 智能手表銷量大增

華米科技昨日宣布,截至2021年12月31日,旗下智能設備全球累計出貨量已突破2億臺。Counterpoint 數據顯...

-

大豆價格暴漲,逼近10年高位!養豬企業控成本,二師兄要減餐了

受南美天氣等因素影響,今年大豆價格飆升。3月22日,芝加哥期貨交易所(CBOT)的大豆活躍合約收于1696 ...

-

中國移動2021年營收同比增長10.4% 累計開通5G基站達到74萬個

中國移動昨日發布了2021年年報。年報顯示,2021年,中國移動營運收入達到人民幣8483億元,同比增長10 4...

-

中國汽車品牌質量排行榜揭曉,廣汽傳祺榮登自主品牌第一!

中國汽車品牌質量排行榜揭曉,廣汽傳祺榮登自主品牌第一!3月17日,中國汽車質量網正式發布2021年度中國...

-

五菱汽車再次宣布漲價,上調幅度4000-8000元不等

五菱汽車再次宣布漲價,上調幅度4000-8000元不等3月23日晚間,五菱汽車在官方微博發布了關于新能源車型...

-

復星醫藥新冠疫苗銷售額超10億,復必泰港澳臺接種超2200萬劑

2021年,復星醫藥(600196 SH;02196 HK)業績大漲。當年,該公司實現營業收入390 05億元,同比增長2...

-

民航飛機失事概率大不大 失事生存率是多少

近日,由于東方航空MU5735航班墜機事件讓不少用戶感到揪心,畢竟飛機一旦發生空難乘客的生存率幾率是很...

-

專家分析第二個黑匣子信號發射器可能受損

現場無法搜尋到黑匣子定位信號。

-

余慶明實名舉報洪業集團低價被“轉手” 洪業集團被誰接手了?

公開資料顯示,余慶明曾是全國勞動模范、全國五一勞動獎章獲得者、山東洪業集團原董事局主席。近日,余...

-

汽車自己撞石墩保險全賠嗎 申請賠償保險金材料有哪些

眾所周知,我們在購買汽車的時候,一般都會第一時間買保險的,因為買保險可以保障自己出事故以后的賠償...

-

長光華芯公布中簽結果 長光華芯中簽率是多少

長光華芯公布中簽率,網上發行最終中簽率為0 03832601%。長光華芯公布網上申購情況及中簽率,本次網上...

-

黑掉微軟英偉達三星黑客組織Lapsus$主謀疑似16歲英國少年

微軟承認被黑客入侵源代碼泄露不會導致風險上升。新浪科技訊北京時間3月10日早間消息,據報道,日前,微...

-

商品房預售資金監管政策調整 規避延期交付風險

在期房購買中,延期交付是購房者的一大困擾。同時,在疫情及市場下行影響下,房企也面臨壓力。為保障購...

-

通力科技第一大供應商頻繁被罰,自稱行業領先但市占率不足1%

文章來源|時代商學院作者|黃祐芊編輯|陳鑫鑫一家擬IPO企業市占率僅約為0 62%,卻稱自己為國內領先,而...

-

外媒:谷歌將允許部分APP直接向用戶收費

中新經緯3月24日電據彭博社報道,谷歌將允許部分APP直接向用戶收費。報道稱,谷歌將開始允許一些應用直...

-

虛增營業收入觸及強制退市情形 *ST新億(600145)即將告別A股

3月23日,2022年第一家重大違法強制退市股誕生——*ST新億(600145)即將告別A股,公司對此發布了股票終止...

-

情緒邊際回暖 交易結構偏向醫藥與金融

近段時間,A股短線連板的題材炒作出現退潮情況,市場即將進入一季報披露期,一些優質板塊有望重回熱門賽...

-

大地股份更換輔導備案板塊 擬轉戰北交所上市

在接受了一年多的上市輔導后,新三板創新層公司大地股份(430034)決定更換輔導備案板塊,擬由登錄深交所...

-

千畝花海綻放 彩色油菜飄香荊楚大地

三月花香風光好,一目春風萬頃黃。春耕戰場上,湖北描繪出另一番忙碌景象,游人如織,歡聲笑語慶豐年。...

-

印度掀起太空投資熱潮 資金短缺是問題

印度掀起太空投資熱潮!《印度商業在線》網站在近日的報道中指出,去年,印度太空領域吸收的投資總額以及...

-

十萬民航人的日常:一顆螺絲異常都不能放過,盡全力確保乘客安全

2022年3月21日,注定會成為所有民航人的傷痛記憶。東方航空MU5735客機在從昆明飛往廣州的途中,于廣西梧...

-

量子比特存儲時長創紀錄 持續時間長達20毫秒

據物理學家組織網22日報道,瑞士日內瓦大學研究人員將一個量子比特存儲在一個晶體內,持續時間長達20毫...

-

特斯拉得州工廠開業慶典遭抵制

特斯拉得州工廠開業慶典遭抵制科羅拉多河保護協會和位于奧斯汀的環境正義組織PODER的代表PaulDiFiore表...

-

攜程2021年凈營收200億 恢復至疫情前56%

財報顯示,2021年攜程集團全年凈營業收入為200億元,約恢復至2019年的56%。相關數據顯示,中國國內旅游...

-

前2個江蘇規上工業增加值同比增長8.2% “穩”字成為開年主旋律

3月23日,省統計局發布數據顯示,1—2月,全省規模以上工業企業實現增加值同比增長8 2%,高于全國0 7...

-

兩人編造散播“上海封城”不實信息被立案 讓謠言止于法治與信息公開

3月23日,根據上海警方通報,兩人編造散播上海封城等不實信息,被立案偵查。此前一天,有關上海馬上封城...

-

嘉曼服飾二度闖關IPO過會 研發投入低于同行引關注

在首度沖擊A股被否后,北京嘉曼服飾股份有限公司(以下簡稱嘉曼服飾)仍執著于上市。備戰創業板一年多后,...

-

借百萬信用額度“拉人頭”引流 “數字貨幣信用卡”新型詐騙來了

激活后就能拿到百萬元信貸額度,不僅能隨便花還能買車買房?這樣辦理信用卡業務的方式你信嗎?3月23日,北...

-

“跨界”搞鋰股價暴漲 追高的股民在哭宋都股份員工在笑

宋都股份擬跨界搞鋰,股價暴漲,員工持股計劃卻高位減持,這樣的操作要引起投資者的警惕。宋都股份2021...

-

韓國“寧王”北美大舉投資 投資15億美元建立新動力電池企業

在全球激烈的動力電池產能追逐戰中,韓國電池巨頭LG新能源(LGEnergySolution)仍在北美不斷發力一方面...

-

iOS 15.4翻車:iPhone續航暴降50%!蘋果新回應用戶不滿

iOS15 4正式版讓不少iPhone用戶的續航崩了,這件事也是引起了蘋果的注意,不過他們的回復卻有點意外。...

-

江都稅務落實留抵退稅政策 緩解企業資金壓力

報告提出‘對小微企業的存量留抵稅額于6月底前一次性全部退還’,我們正好可以享受優惠。談及...

-

茅臺新電商平臺將上線 加快補齊新零售短板

中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司(以下簡稱貴州茅臺)將再次推出官方電商平臺,這一消息迅速成為業界...

-

揚州商標業務受理窗口啟動 基本實現日常業務受理全覆蓋

揚州市市場監管局(知識產權局)在3月22日舉行的新聞發布會上宣布,揚州商標業務受理窗口啟動運行。今后申...

-

桃樹梨樹冒新芽 句容唐陵村變果樹為集體經濟“搖錢樹”

人勤春來早,播種正當時。眼下,位于句容市天王鎮唐陵木易園的唐陵果品產業示范基地里,桃樹、梨樹已冒...

-

GIF發明者Stephen Wilhite因感染新冠去世,終年74歲

GIF是當下流行的動圖格式之一。

-

溧水開發區用黨建“基因密碼”賦能企業高質量發展

產業鏈黨建是經濟領域黨建新命題。溧水開發區把產業鏈黨建作為創新推動非公企業黨建工作高質量發展的重...

-

馬斯克:特斯拉計劃今年完成Cybertruck開發 明年生產

馬斯克:特斯拉計劃今年完成Cybertruck開發明年生產馬斯克說道:“我們想要在今年完成Cybertruck的開發...

-

深度:盒馬“搬家”,不是因為沒賺錢

2022年初,盒馬開始密集調整,南京、青島、成都、廣州、重慶6家盒馬鮮生,或閉店,或選址重開。而在此之...

-

飛行員用軌跡寫下“MU5735 RIP”上熱搜:本人回應愿逝者安息

著名航空博主@FATIII在微博發布視頻稱,美國一架輕型飛機在加利福尼亞州上空飛行了2小時許,用軌跡寫下...

-

東航MU5735客機一部黑匣子找到 東航黑匣子cvr和fdr哪個更重要?

3月23日下午,東航MU5735客機一部黑匣子找到,初步判定為駕駛艙話音記錄器(CVR)。輿論很是好奇,黑匣子c...

-

飛機失事賠償標準是多少 民航死亡賠償標準

近日,受到東航飛機空難事件影響,有不少人在討論著飛機空難賠償的問題。畢竟意外無處不在,所以,大家...

-

榮昌生物(787331)開啟新股申購 榮昌生物行業市盈率多少

榮昌生物是創業板新發行的股票,787331申購的時間是3月22日,這一股票在本周的創業板股票中發行量規模不...

-

新東方回應關停北京雙語學校小初部:秋季已無招生

無法回復秋季是否徹底關停昌平雙語學校義務階段課程。

-

脂肪胺概念股有哪些 脂肪胺概念龍頭股一覽

脂肪胺概念股有哪些?脂肪胺行業概念股票有: 阿科力、建業股份、新化股份。阿科力603722:3月23日消息...

-

華夏幸福(600340.SH)股價連續大漲 華夏幸福主營業務是什么

近日華夏幸福股價連續大漲,三日累計漲幅超23%。近期大漲或與房地產板塊迎利好異動有關。今日截至收盤,...

-

小米計劃內部獎勵1.7億余股,價值20億

此次小米獎勵股份總額價值25 126億港元,約合人民幣20 46億元。

-

粵水電股票前景怎么樣 粵水電還有成長空間嗎

粵水電還有成長空間嗎?近6個月券商研報內容摘要如下:粵水電是廣東省水利水電工程龍頭企業,施工經驗豐...

-

2021年三大運營商日均約賺4.28億元

移動2021年營收8482 5億元,聯通2021年營收3278 5億元,電信2021年營業收4341 6億元。

-

大消費抗疫下半場:店員變騎手、文旅上云端

[“我們門店每天大概有150份到200份的火鍋菜簡餐訂單。此外,昨天還賣了50單自提 外送訂單,這相當于門...

-

鈾礦上市公司股票有哪些 中核科技22日主力凈流入275.33萬元

3月23日盤中數據顯示,鈾礦概念報跌,江西銅業(19 51,-0 12,-0 61%)領跌,金鉬股份(-0 59%)、東方...

-

Netflix日本公司漏報巨額收入,將被追繳3億日元稅款

稅務部門預計將對Netflix征收約3億日元(約合1600萬元)的額外稅款。

-

國際鈾期貨價格累計上漲逾40% 美國會將鈾列入制裁清單嗎

自烏克蘭局勢升級以來,國際鈾期貨價格累計上漲逾40%,逼近每磅60美元關口,創2011年3月以來的最高水平...

-

新冠抗原檢測進醫保 檢測費用總和不超過每次15元

3月22日,國家醫保局發布《國家醫療保障局辦公室關于地方擬臨時新增新型冠狀病毒抗原檢測項目及有關事項...

-

氫能發展劃重點:明確擴大氫燃料汽車交通領域規模

重點推進氫燃料電池在中重型汽車的應用,2025年燃料電池車輛保有量約約達5 萬輛。這是3月23日早間發布...

-

多地樓市迎暖風 蘇州上海等地房貸松動

近日,又有多個城市的房貸出現放松,不僅房貸利率有所調整,貸款發放速度也在加快。第一財經記者了解到...

-

前兩月經濟呈現“陣陣暖意” 為一季度實現“開門紅”奠定基礎

前兩月中國經濟運行符合預期,為一季度實現開門紅奠定了基礎,不過,經濟運行仍然存在比較大的壓力。在...

-

滴滴造車動作頻頻 大量招聘和造車相關人才

造車首先得有造車資質,滴滴或將通過收購江西贛州的國機智駿工廠來解決生產資質問題,并且我們在招聘網...

-

十年來凈利增幅最低,騰訊一年賺1238億,游戲收入被數字經濟反超

3月23日,騰訊發布2021年Q4及全年財報。總體來看,2021年騰訊業務承壓明顯。此外,SaaS、視頻號、國際游...

-

全球協同 未來3—5年將成為6G關鍵技術的窗口期

3月23日,未來移動通信論壇在第二屆全球6G技術大會發布13本白皮書,以業界史無前例的力度,定義6G相關技...

-

太空“冰雪”實驗制作冰球 “天宮課堂”第二課干貨滿滿

3月23日下午,天宮課堂第二課在中國空間站開講,神舟十三號乘組航天員翟志剛、王亞平、葉光富相互配合進...

-

谷歌將允許Spotify采用第三方支付系統

新浪科技訊北京時間3月24日早間消息,據報道,谷歌和Spotify周三宣布,用戶今后可以直接在Android版Spot...

-

微博成為第六家被列入“預摘牌名單”的公司

微博需要于4月13日前向SEC提供證據,證明自己不具備被摘牌的條件。

-

兩只新股開盤集體破發 首藥控股被棄購近4000萬

又有新股上市首日破發。3月23日,首藥控股(688197)、和順科技(301237)登陸A股資本市場,不過開盤便雙雙...

-

氫能產業中長期規劃發布 聚焦可再生能源制氫

在剛剛結束的北京冬奧會和冬殘奧會上,氫能在火炬和汽車燃料方面扮演了重要角色,未來,氫能還將應用于...

-

直擊業績會|騰訊高管談利潤率下降原因 To B業務收入首超游戲

受宏觀環境等因素影響,騰訊控股(00700 HK)連續兩季出現凈利(Non-IFRS)下滑。騰訊總裁劉熾平在3月2...

-

“破圈”營銷!理財子公司忙拓代銷朋友圈

3月23日,北京商報記者注意到,近期中銀理財、興銀理財、光大理財等多家理財子公司都增添了代銷好友,合...

-

五年“封印”解除 中興通訊需補齊短板再出發

美國施加給中興通訊的制裁終于結束,也讓中興從這場自2016年就開始的拉鋸戰松了口氣。十年前,在國內智...

-

供應充足平穩有序 南京市民“菜籃子”拎得穩

疫情防控下,南京市民的菜籃子怎么樣?記者近日從南京農副產品物流中心(簡稱眾彩市場)等處了解到,目前市...

-

NASA將尋找第二個月球登陸器貝索斯藍色起源再迎機遇

新浪科技訊北京時間3月24日早間消息,據報道,美國計劃征集可供宇航員在地球與月球之間往返的新載具設計...

-

徐連兩港首次!“鐵路箱下水”新模式成功運行

記者從徐州淮海國際港務區獲悉,一列于3月18日從淮海國際陸港鐵路集散中心啟程,以鐵海聯運方式發往連云...

-

前兩月江蘇經濟平穩開局 高質量發展取得積極進展

記者昨日從省統計局獲悉,今年前兩月,我省經濟實現平穩開局,高質量發展取得積極進展。數據顯示,1月至...

-

奔馳將成電池制造商ACC平等股東,助力ACC意大利建廠計劃

奔馳將成電池制造商ACC平等股東,助力ACC意大利建廠計劃蓋世汽車訊Stellantis、道達爾能源(TotalEnergi...

-

做好創新文章 讓更多中國企業邁向世界一流

加快建設一批產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代的世界一流企業,日前召開的中央深改委會議提出的...

-

今夜雨水又要光臨 江蘇部分地區雨量中等局部大雨

久違的太陽終于露面,昨天太陽曬得人暖洋洋。預計今天白天全省仍是晴天,氣溫將達到本周的峰值,東南部...

-

貝索斯前妻再向465家組織捐贈38億美元總額超過120億美元

新浪科技訊北京時間3月23日晚間消息,據報道,亞馬遜創始人杰夫·貝索斯(JeffBezos)前妻、慈善家麥肯...

-

英偉達CEO黃仁勛:有興趣探索英特爾作為代工廠的可能性

新浪科技訊3月23日晚間消息,英偉達CEO黃仁勛表示,將考慮讓英特爾成為代工廠,與英特爾的談判或將持續...

-

北京規定學科類培訓材料不得超標超前

培訓材料內容要科學準確,容量、難度適宜。

-

拼多多去年四季度月活環比減少810萬 近一年股價下跌7成

從月活數據來看,拼多多2021年第四季度的月活用戶為7 334億,環比第三季度的7 415億卻減少了810萬,這...

-

海底撈永久關閉260家餐廳

32家餐廳暫時停業休整。

閱讀排行

精彩推送

- 小米業績暴漲 互聯網業務成最大...

- 東航墜機第一部黑匣子是如何找到...

- 2022上海端午節高速免費嗎 端午...

- 社交娛樂業務受短視頻平臺擠壓 ...

- 農行有年費和管理費嗎 農行借記...

- 智能電動新賽道下,誰在瘋搶產能?

- 寶潔道歉:一直提倡平等、包容和...

- 攜程2021年Q4凈營收47億元 同比下降6%

- 小米4391人獲1.749億股股票的激勵

- LG新能源將投資14億美元在亞利桑...

- 女子用洗衣機洗蕎麥枕頭 結果枕...

- 俄羅斯申請舉辦2028年和2032年歐洲杯

- 大眾將在西班牙斥資77億美元,打...

- 全面發力國內市場 愛馳汽車2022...

- 小米4391人獲1.749億股股票激勵...

- 韓國知識產權局:人工智能芯片專...

- 三大指數小幅調整,兩市近3600只...

- 寶潔被指侮辱女性:女人頭發比男...

- 聯想預熱新一代YOGA筆記本 采用...

- 小米卷軸屏散熱專利獲授權 腔體...

- 華米智能設備全球累計出貨量突破...

- 大豆價格暴漲,逼近10年高位!養...

- 中國移動2021年營收同比增長10.4...

- 中國汽車品牌質量排行榜揭曉,廣...

- 五菱汽車再次宣布漲價,上調幅度...

- 復星醫藥新冠疫苗銷售額超10億,...

- 民航飛機失事概率大不大 失事生...

- 專家分析第二個黑匣子信號發射器...

- 余慶明實名舉報洪業集團低價被“...

- 汽車自己撞石墩保險全賠嗎 申請...

- 長光華芯公布中簽結果 長光華芯...

- 黑掉微軟英偉達三星黑客組織Laps...

- 商品房預售資金監管政策調整 規...

- 通力科技第一大供應商頻繁被罰,...

- 外媒:谷歌將允許部分APP直接向...

- 虛增營業收入觸及強制退市情形 ...

- 情緒邊際回暖 交易結構偏向醫藥...

- 大地股份更換輔導備案板塊 擬轉...

- 千畝花海綻放 彩色油菜飄香荊楚大地

- 印度掀起太空投資熱潮 資金短缺...

- 十萬民航人的日常:一顆螺絲異常...

- 量子比特存儲時長創紀錄 持續時...

- 特斯拉得州工廠開業慶典遭抵制

- 攜程2021年凈營收200億 恢復至疫情前56%

- 前2個江蘇規上工業增加值同比增...

- 兩人編造散播“上海封城”不實信...

- 嘉曼服飾二度闖關IPO過會 研發...

- 借百萬信用額度“拉人頭”引流 ...

- “跨界”搞鋰股價暴漲 追高的股...

- 韓國“寧王”北美大舉投資 投資...

- iOS 15.4翻車:iPhone續航暴降5...

- 江都稅務落實留抵退稅政策 緩解...

- 茅臺新電商平臺將上線 加快補齊...

- 揚州商標業務受理窗口啟動 基本...

- 桃樹梨樹冒新芽 句容唐陵村變果...

- GIF發明者Stephen Wilhite因感...

- 溧水開發區用黨建“基因密碼”賦...

- 馬斯克:特斯拉計劃今年完成Cybe...

- 深度:盒馬“搬家”,不是因為沒...

- 飛行員用軌跡寫下“MU5735 RIP...

- 東航MU5735客機一部黑匣子找到 ...

- 飛機失事賠償標準是多少 民航死...

- 榮昌生物(787331)開啟新股申購...

- 新東方回應關停北京雙語學校小初...

- 脂肪胺概念股有哪些 脂肪胺概念...

- 華夏幸福(600340.SH)股價連續...

- 小米計劃內部獎勵1.7億余股,價值20億

- 粵水電股票前景怎么樣 粵水電還...

- 2021年三大運營商日均約賺4.28億元

- 大消費抗疫下半場:店員變騎手、...

- 鈾礦上市公司股票有哪些 中核科...

- Netflix日本公司漏報巨額收入,...

- 國際鈾期貨價格累計上漲逾40% ...

- 新冠抗原檢測進醫保 檢測費用總...

- 氫能發展劃重點:明確擴大氫燃料...

- 多地樓市迎暖風 蘇州上海等地房...

- 前兩月經濟呈現“陣陣暖意” 為...

- 滴滴造車動作頻頻 大量招聘和造...

- 十年來凈利增幅最低,騰訊一年賺...

- 全球協同 未來3—5年將成為6G關...

- 太空“冰雪”實驗制作冰球 “天...

- 谷歌將允許Spotify采用第三方支付系統

- 微博成為第六家被列入“預摘牌名...

- 兩只新股開盤集體破發 首藥控股...

- 氫能產業中長期規劃發布 聚焦可...

- 直擊業績會|騰訊高管談利潤率下...

- “破圈”營銷!理財子公司忙拓代...

- 五年“封印”解除 中興通訊需補...

- 供應充足平穩有序 南京市民“菜...

- NASA將尋找第二個月球登陸器貝索...

- 徐連兩港首次!“鐵路箱下水”新...

- 前兩月江蘇經濟平穩開局 高質量...

- 奔馳將成電池制造商ACC平等股東...

- 做好創新文章 讓更多中國企業邁...

- 今夜雨水又要光臨 江蘇部分地區...

- 貝索斯前妻再向465家組織捐贈38...

- 英偉達CEO黃仁勛:有興趣探索英...

- 北京規定學科類培訓材料不得超標...

- 拼多多去年四季度月活環比減少81...

- 海底撈永久關閉260家餐廳